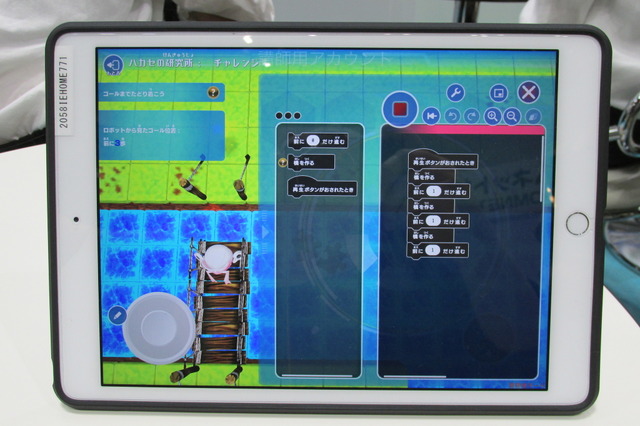

やる気スイッチグループの「プログラミング教育 HALLO」

やる気スイッチグループの「プログラミング教育 HALLO」は、AIの研究・開発で日本を代表するPreferred Networksが開発したプログラミング教材「Playgram」と、やる気スイッチグループの個別指導メソッドを融合した本格的なプログラミング教室だ。Playgramはゲームに没頭しながら、ミッションモード、クリエイトモード、アドバンスモードと順に進みながら、ビジュアル言語からテキストコーディングまで実用レベルのプログラミングを習得できるよう設計されている。そして学習者をサポートする体制を、これまで80万人以上の実績がある「やる気スイッチグループ」が整備。コーチが学習ペースや理解度を把握しながら、子供たちひとりひとりにあわせて個別最適なレッスンを実施しているという。なお同プログラムは2021年度の日本eラーニングアワードにおいて大賞を受賞している。

ものづくりを子供たちに伝えていく。グローバルな人材育成を目指す「ものづくりDr.KidsKeyアカデミー」

オーエスグループの次世代商品開発研究所が、ものづくり人材育成を目指して開発したプログラムが「ものづくりDr.KidsKeyアカデミー」。このアカデミーでは電子回路工作、プログラミング、メカ工作、電子回路設計、ロボット設計といった「ものづくり」の根幹を子供たちに伝えている。日本のものづくりへの危機感から生まれた当プログラムは、「ソーラーICオルゴール」「ミニやさい工場キット」といった工作キットを、子供たちがタブレットによる英語での組み立て方の解説に触れながら、興味を持って楽しく体験できる仕組みとなっている。電子機器の工作を学ぶ教室は足立区の綾瀬で毎週開講されている。

実際に飛ぶ姿を体験することで、「できない」から「できる」へ。植松電機「ロケット教室」

宇宙への挑戦が再び子供たちの夢になりつつある今、失敗を恐れずに自ら挑戦することの大切さを、ロケット作り等の体験を通して伝えてきた植松電機。体験できるモデルロケットは本物と同じ構造で、2022年時点で17年間、12万回以上の無事故を持続している。植松社長の熱い想いも詰まった講演も人気の「ロケット教室」は2020年に累計10万人の参加者を達成。自らの手で作り上げたロケットが打ち上がるドキドキ、ワクワク感は子供たちの将来に大きな成功体験になるという。

プログラミングできるデジタルスケッチブック「Springin' Classroom」

「Springin' Classroom」はプログラミングできるデジタルスケッチブック。タブレット端末で絵や写真、音声等を直感的に創造し表現しながら、テキストによるプログラミングを意識することなく、まるでスケッチブックに描いていくようにどんどん動きをつけていくことができる。実際にタブレットで体験すると、指先のタップ操作だけで自由に創作ができ、これなら幼児や小学校低学年からでも、問題なく楽しくプログラミングの基礎を学ぶことができると納得した。この「Springin' Classroom」は現在、福岡市の214の学校に導入され公開授業等も実施されているという。全国500か所を超える塾や小学校等の教育機関でも利用されている。

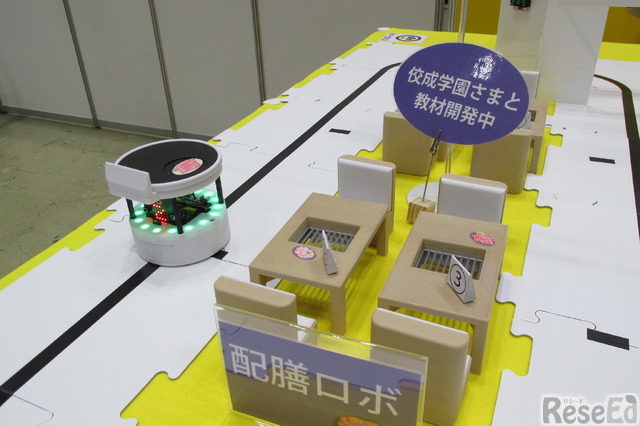

高校「情報I」に対応した「車型ロボット教材」

スイッチエデュケーションが提供している「車型ロボット教材」は、micro:bit用のラインセンサーを搭載した車型のロボットをベースに、実際に社会に存在する場面を意識してカリキュラムが作成されている。このカリキュラムは佼成学園中学校・高等学校とスイッチエデュケーションが共同開発。展示されたデモでは、焼肉屋の配膳ロボットが想定され、単なるラインセンサーのロボット制作ではなく、いかに実利用が可能かを体現していた。なおこのカリキュラムは高等学校の「情報I」に対応したプログラミング教育となっており、東京都私学財団賞も受賞しているという。

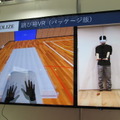

VRによる新たな取り組みに注目。教育向けXRプラットフォーム「SADOKU」

教育向けXRプラットフォーム「SADOKU」は、バーチャル空間でSOLIZEが提供している学習コンテンツの総称。XR(クロスリアリティ)とは、VR(仮想現実)、AR(拡張現実)、MR(複合現実)の技術をミックスした総称で、人間の感覚を刺激してリアリティから没入感を生み出す。近年、教育にもその試みが増えはじめており、体験型の教育コンテンツの制作やカリキュラムの策定を意欲的に行う教育機関も増えている。「SADOKU」の紹介動画では、VRを利用した体育の跳び箱の授業があり、VRの体験がリアルの身体性にどのように結びつくのか、その学習効果に期待が高まった。

EDIX2022に登場した多くのSTEAM教材は、子供たちの実体験を大切に、好奇心を持続させて、主体的に学びに向かうきっかけや学びの継続を図っていくものが増えている印象だ。またVRといった新たな取り組みも散見され、今後はSTEAMというカテゴリーだけでは捉えきれない教育の進化が見えてくるのではないかと想像した。