リシードに掲載された「情報(教科)」関連の記事はこちら

目次

◇情報科が目指すもの

◇大学入試と情報

◇高校生のプログラミング教育

◇情報科で身に付けるべき資質・能力

◇「情報I」と「情報II」

◇情報科教員の配置について

◇文部科学省による調査と施策

◇文部科学省「高等学校情報科に関する特設ページ」

◇お役立ちリンク集

情報科が目指すもの

情報科は、他の教科等の学びとあわせて、Society 5.0に向けて大きく変化する社会で子供たちが生きていくための資質・能力を育むものでなければならない。情報科では、情報に関する科学的な見方・考え方を重視。問題の発見・解決に向けて情報と情報技術を適切かつ効果的に活用するための知識および技能を身に付け、実際に活用する力を養うとともに、情報社会に主体的に参画する態度を養うことを目指している。

◇目次へ

大学入試と情報

2025年度大学入学共通テスト(2025年1月実施)は、新学習指導要領に対応して教科に「情報」が新設される。出題範囲は「情報I」、試験時間は60分。2022年11月9日、2025年度大学入学共通テストの問題作成の方向性および試作問題が公表された。

2025年度に大学入学共通テストを受験する旧課程履修者に対しては、旧教育課程の「社会と情報」および「情報の科学」の内容を出題範囲とする経過措置科目「旧情報(仮)」を出題する。

2022年11月14日、情報処理学会は、大学入試センターが発表した「情報I」および「旧情報(仮)」の試作問題について、「学習指導要領にそった適切なものになっている」との見解を公表した。

国立大学協会は2022年1月28日、「2024年度以降の国立大学の入学者選抜制度 ―国立大学協会の基本方針」を公表。2024年度以降の国立大学の一般選抜において、大学入学共通テストでこれまでの「5教科7科目」に「情報」を加えた「6教科8科目」を科すことを原則とする方針を示した。なお、2025年度入試(2024年度に実施)での経過措置問題を含む「情報I」の活用の方法等について、各大学は速やかにホームページを活用して公表する等、受験生に対して十分な説明を行うとしている。

北海道大学は予告に2025年度共通テストでは「情報」の成績は配点しないと明記。徳島大学は、「情報」の扱いについて2026年度(令和8年度)入学者選抜までは「総合判定の参考」とし点数化を行わず、2027年度(令和9年度)入学者選抜より点数化を行う予定であることを明らかにしている。これについて、情報処理学会は2022年10月12日、すべての受験科目に適切な配点を行うよう強く求める見解を表明した。

公立大学協会は2022年8月26日、新学習指導要領に対応した2025年度大学入学者選抜について、大学入学共通テストでの教科「情報」導入は、各大学がアドミッション・ポリシーに基づいて判断すべきとの見解を示した。特に、初年度にあたる2025年度入学者選抜は経過措置問題が課され、得点調整が生じる点等にも留意したうえで、決定することが望ましいとしている。

◇目次へ

高校生のプログラミング教育

「情報I」の「コンピュータとプログラミング」では、コンピュータの仕組み、モデル化とシミュレーション、アルゴリズムとプログラミング等を学ぶ。プログラミングの学習は、中学校技術・家庭科技術分野の内容「D情報の技術」の学習を踏まえたプログラミングを扱う。

学習指導要領には、目的に応じて適したプログラミング言語を選択するよう明記されている。東京書籍の教科書は、Python、JavaScript、VBA、Swift、ドリトル、Scratch、micro:bitの7つの言語に対応。日本文教出版は、Pythonを中心にプログラミングを解説。情報デザインの実習において、Webページに動的なコンテンツを加えるためにJavaScriptも学習する。実教出版は、Python、JavaScript、Excel VBA、Scratchと、言語ごとに4種類の教科書を発行する。

高校「情報I」プログラミング学習

学習の実態と大学共通テスト対応に必要なこととは

◇目次へ

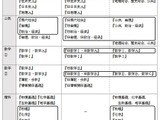

情報科で身に付けるべき資質・能力

情報科で「身に付けるべき資質・能力」は以下の3つ。

知識および技能

情報と情報技術についての知識と技能、それを活用して問題を発見・解決する方法についての知識と技能を身に付ける。情報社会と人との関わりについては、情報に関する法規や制度およびマナー、個人が果たす役割や責任等について、情報と情報技術の理解とあわせて身に付ける。

思考力、判断力、表現力等

情報に関する科学的な見方・考え方を働かせ、さまざまな事象を情報とその結び付きの視点から捉え、複数の情報を結び付けて新たな意味を見出す力を養う。問題を発見・解決する各段階で情報と情報技術を活用する過程を振り返り改善することで、情報と情報技術を適切かつ効果的に活用する力を養う。

学びに向かう力、人間性等

情報と情報技術を適切に活用することを通して、法規や制度およびマナーを守ろうとする態度、情報セキュリティを確保しようとする態度等の情報モラルを養い、これらを踏まえて情報と情報技術を活用することで情報社会に主体的に参画する態度を養う。

◇目次へ

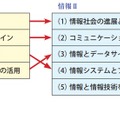

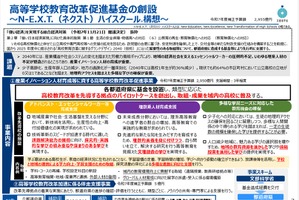

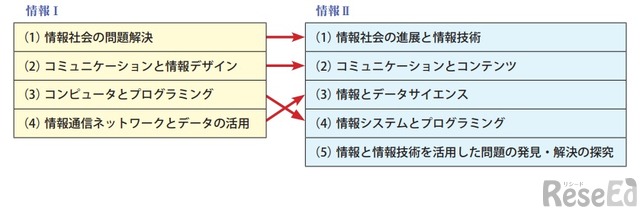

「情報I」と「情報II」

共通必履修科目の「情報I」は、問題の発見・解決に向けて、事象を情報とその結び付きの視点から捉え、情報技術を適切かつ効果的に活用する力を育む。選択科目の「情報II」では、「情報I」の基礎の上に、情報システムや多様なデータを適切かつ効果的に活用する力や、コンテンツを創造する力を育む。

(画像出典:文部科学省「高等学校情報科『情報I』教貝研修用教材」)

文部科学省は、Webサイトに「高等学校情報科に関する特設ページ」を設置。特設ページでは教員向けに、「高等学校情報科教員研修用教材」「高等学校『情報』実践事例集」等を掲載している他、教員研修用動画についても近日公開予定としている。

◇目次へ

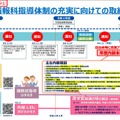

情報科教員の配置について

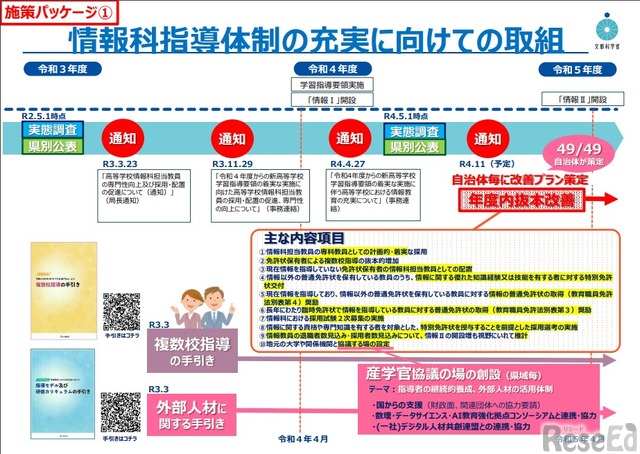

文部科学省の発表によると、2020年5月時点で共通教科情報科を担当している教員約5,000人のうち、約1,200人が高校教諭臨時免許状(情報)の授与を受けた者および、高校において情報の免許外教科担任の許可を受けた者であったが、2022年5月時点では約800人に減少。情報科の指導体制充実が進んでいることが示された。

ただし、地域別でみると、都道府県・政令指定都市65自治体(高校設置のない大阪市・相模原市は除く)のうち、東京都等の16自治体は全員が情報免許状を保有する一方で、長野県、栃木県では「免許外教科担任・臨時免許状」が6割を超える等、地域差が目立つ状態は続いている。

文部科学省は、臨時免許状・免許外教科担任が1人以上いる49自治体に、2022年度内に自治体ごとの抜本改善プランを策定すると明言。指導体制改善計画履行後は、2024年度(令和6年度)をめどに、全自治体で臨時免許状・免許外教科担任が0人を目指すとしている。

◇目次へ

文部科学省による調査と施策

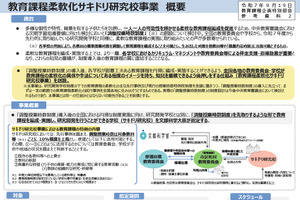

政府の規制改革推進会議は2022年5月27日、「規制改革推進に関する答申(案)~コロナ後に向けた成長の“起動”~」と題した答申を取りまとめた。「人」への投資分野では、「学修者主体教育への転換を目指し、デジタルを前提とした、初等・中等・高等教育の各段階における社会に開かれた個に応じた学びの実現やイノベーションを促進する環境作り」を求めた。

「情報I」および令和5年度より開設される「情報II」については、文部科学省が「住んでいる地域によらず全ての生徒が質の高い教育を受けられる状況であるか確認するため、教員配置状況、実技指導・実習実施状況(使用するプログラミング言語を含む。)、外部人材やチューターの活用状況、生徒の満足度・教員のフィードバックを調査し公表するとともに、『情報I』を担当する教員等の指導力を向上し、全国で質の高い教育が実施されるために必要な施策を検討・実施する」とした。

◇目次へ

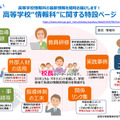

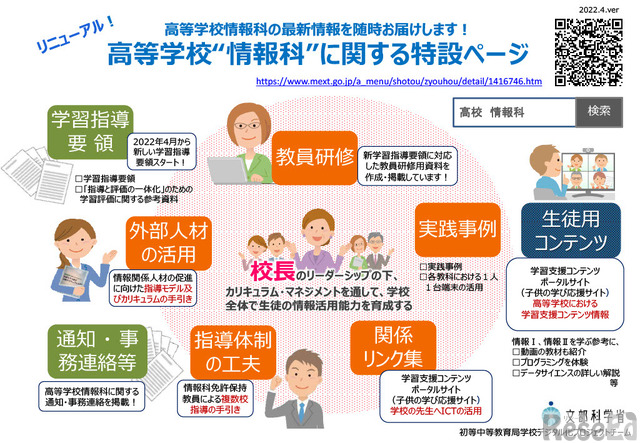

文部科学省「高等学校情報科に関する特設ページ」

文部科学省は、2021年11月に開設した「高等学校情報科に関する特設ページ」について、新年度から高等学校で新しい学習指導要領がスタートし、共通必履修科目「情報I」が新設されたのにあわせて、2022年4月12日にコンテンツの追加、項目の見直しを行った。

2022年4月18日現在、特設ページで取り上げているのは「学習指導要領」「教員研修」「生徒用コンテンツ」「実践事例」「体制の工夫」「外部人材の活用」「通知・事務連絡等」「関連リンク集」の8つ。学校全体で生徒の情報活用能力を育成するため、必要な情報を集約している。

「教員研修」では高等学校情報科「情報I」「情報II」教員研修用教材を紹介しており、教員研修用動画についても近日公開予定。「実践事例」では、文部科学省が作成した「高等学校『情報』実践事例集」等を掲載している。

「体制の工夫」では「高等学校情報科 免許保持教員による複数校指導の手引き」、「外部人材の活用」では「情報関係人材の活用促進に向けた指導モデルおよびカリキュラムの手引き」を紹介。「生徒用コンテンツ」では、学習支援コンテンツポータルサイト「子供の学び応援サイト」の高等学校における学習支援コンテンツから、「情報」の工夫例や活用できるリンク集を伝えている。

文部科学省「高等学校情報科に関する特設ページ」

◇目次へ

お役立ちリンク集

文部科学省「高等学校情報科に関する特設ページ」

大学入試センター「令和7年度以降の試験に向けた検討について」

◇目次へ