リスキリング、アップスキリングを強力に推し進めるためのテクノロジーとして、「オープンバッジ」を紹介する荒木貴之氏による連載。今回は、公益財団法人日本数学検定協会 理事長 髙田忍氏へのインタビューを実施した。

iTeachers TVは2023年2月1日、東海大学菅生高等学校の染谷博文先生による教育ICT実践プレゼンテーション「Chromebook×ICT~東海大学菅生高校におけるChromebookの導入と利用例~」を公開した。Chromebook端末を活用した学校全体のICT事例を紹介する。

東京薬科大学とがん研究会が設置するがん研究会有明病院は、相互の教育研究資源の有効活用を図り、研究の発展と人材育成、大学の活性化を目的に2023年1月25日付で連携協定を締結した。同大学では連携大学院を設置し、有明病院に勤務する薬剤師の人材養成を加速させる。

クラス担任として豊富な経験がある鈴木邦明氏に、学校へ寄せられるさまざまな相談に対応する際のポイントを聞いた。第116回のテーマは「いじめアンケートを実施してほしい」。

LINEみらい財団は2023年2月14日、自治体・教育委員会・学校関係者を対象に、活用型情報モラル教材「GIGAワークブック」の説明会をオンライン開催する。当日は、県内小中高校でGIGAワークブックを導入した兵庫県教育委員会が教育現場への普及事例等を紹介する。

吹田市教育委員会は2023年2月17日、吹田市文化会館にて「デイケン」を活用した「いじめ・不登校等の未然防止に向けた魅力ある学校づくりに関する調査研究」の報告会を開催する。当日のようすは後日録画配信を実施。録画配信のみの参加も可。

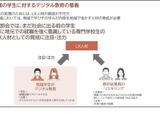

日本RPA協会は2022年12月~2023年1月中旬にかけて、LX人材育成事業の一環として、岩崎学園情報科学専門学校へRPAカリキュラムを提供。学生たちのデジタルリテラシーの意識向上へと繋げた。

ミカサ商事は2023年2月4日、Googleフォームを利用したテスト活用についてのセミナーを開催。5教科のGoogleフォームでのテスト実施ポイントや注意点等を学ぶことができる。参加費無料。オンライン開催。

![Chromebookで校務負担軽減…Teacher's[Shift] 画像](/imgs/std_m/19113.jpg)

先生の働き方改革を応援するラジオ風YouTube番組「TDXラジオ」は2023年1月23日、Teacher’s [Shift]~新しい学びと先生の働き方改革~第106回の配信を公開した。東海大学菅生高等学校の河野一昭先生をゲストに迎え、Chromebookを活用した校務負担軽減事例等に迫る。

クラス担任として豊富な経験がある鈴木邦明氏に、学校へ寄せられるさまざまな相談に対応する際のポイントを聞いた。第115回のテーマは「講師を呼んで出前授業をしてほしい」。

ベネッセコーポレーションは、「ミライシード」を用いてICT活用を推進した小中学校の優れた事例を表彰するコンテスト「ミライシード AWARD(ミライシードアワード)」を初開催する。エントリー締切は2月28日。

現在、新たな学びの形を支える技術として急速に注目を集めている「オープンバッジ」。リシードでは、ネットラーニングホールディングス執⾏役員、同社学びのDX総合研究所所⻑の荒木貴之氏による新連載をスタートする。

iTeachers TVは2023年1月18日、2023新春スペシャルとして「新春特別企画 3ミニッツ祭り」を公開した。「サスティナブル~持続可能なICT活用術~」をテーマにした全3回の企画で、これまでにゲスト出演した先生・学生等9人が登場する。

全国初等教育研究会と信州大学は2023年2月12日、GIGAスクール環境での授業事例や学級経営について学ぶオンラインセミナーを開催する。参加費無料。

近畿大学とNTTドコモ関西支社は2023年1月10日、仮想空間における学生の相互コミュニケーションプラットフォーム「近畿大学メタバース」を期間限定で開設。学生同士の交流がどのように図られるのかを調査することを目的にさまざまなイベントを実施する。

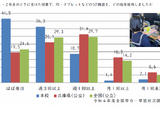

兵庫県加古川市のスマートスクール推進モデル校である市立加古川中学校の生徒のICT活用率は、全国平均の約2倍であることが、同市教育委員会が2023年1月13日に発表した調査結果から明らかとなった。ICT授業が学習に役立つと考える生徒は9割弱にのぼった。