2025年4月15日、リシードは「先生の負担が激減!生成AI活用ガチンコバトル」ウェビナーを開催。先生の業務負担軽減や生徒の学びを深めることを目的に生成AIを活用し、学校現場でのよりよい教育活動をサポートする4社が参加した。これからの未来を生きる子どもたちにとって、切り離せない存在となっていく生成AIを教育がどう活用していくのか、白熱したクロストークの模様を振り返る。

生成AIを活用した教育への取り組みを紹介

イベントは、未来教育デザインの平井聡一郎氏がファシリテーションを進行し、アルバ・エデュの竹内明日香氏、みんがくの佐藤雄太氏、コードタクトの後藤正樹氏、FCEの梅澤侑市氏の4人がスピーカーとして登壇した。

冒頭、平井氏は「今、学校で使える生成AIは、提案・壁打ち・分析だ」とし、今日の4社のサービスはこれらをカバーしていると紹介。

アルバ・エデュは、対話型AIアプリ「SPEAK STAR」を開発。考えを深められない、整理できない、自分の意見を話せない子供たちに対して、「SPEAK STAR」は、思考力と話す力を同時に伸ばすことに特化したAI活用アプリである。教員は子供たちひとりひとりの取り組みをダッシュボード上で一元的に管理し、効率的にフォローすることができる。

みんがくが提供するのは、目的別に活用できる生成AIプラットフォーム「スクールAI」だ。生徒向けの「小論文添削」や「英会話」といった学習アプリや、先生向けの「指導案作成」「問題作成」「報告書作成」などの業務効率化アプリを簡単に作れる。また、全国の先生が作成したアプリを共有でき、活用することも可能だ。生徒に対しては個別最適トレーニングと個別最適コーチングを、教員に対しては業務改善を実現する包括的なサポートツールとなっている。

コードタクトは、どんな授業でも学び合える授業支援ソフト「スクールタクト」を手がけている。児童生徒の回答をリアルタイムで確認し、学習状況を把握できるほか、振り返りの記述をAIが分析し、個人やクラス全体の学びの傾向を素早くつかむことができる。個別学習と協働学習の切り替えはボタンひとつで可能。さらに、AIを活用して、広く多角的な視点を養ったり、学びの振り返りを深めたりできるよう開発を進めている。

FCEで提供するのは、教員の業務効率化に特化した「FCEプロンプトゲートアカデミック」だ。サービス名の通り、これまで生成AIを使ったことがない教員でも、ここを入り口に生成AIの使い方を簡単に学習できるe-ラーニングや約200種類のプロンプトがついており、学習指導案やワークシートが簡単に作成できる。働き方改革が飛躍的に進み、業務効率の削減効果は1日最大約2時間、生成AIを利活用できるようになった教員の数も大きく増えたという。

生成AIを活かした特徴のある取組み

4社による事業紹介を終えた後は、登壇者によるクロストークがスタート。ファシリテーターの平井氏はまず、他社の事業内容を聞いた感想を求めた。

アルバ・エデュの竹内氏は、「どれも『その機能が欲しかった!』と思うようなものばかりだった」と語ったうえで、「FCEプロンプトゲートアカデミックの指導案の中など、各社のアプリと『SPEAK STAR』はコラボができるのでは」と他社との連携の可能性に期待を寄せた。

みんがくの佐藤氏は、「アルバ・エデュは話すことに特化しており、スクールタクトは学習の振り返りを一歩踏み込んでやっている。FCEは生成AIの入り口をいかに入りやすくするかにフォーカスしている。それぞれ目的がはっきりしていると感心した」という。そして「生成AIはまだ黎明期。今日は『ガチンコバトル』と銘打っているが、ぜひみんなで業界を盛り上げていきたい」と意気込みを見せた。

コードタクトの後藤氏は、「自分がかつて試したもののうまくいかなかった失敗や苦労を他社がどう克服しているのかが気になった」と述べ、一例として竹内氏に「クラスがざわざわしている中で、どのように音声を拾っているのか」との疑問を投げかけた。これに対し竹内氏は、「クラス全員で行う場合にはキーボード等から文字入力してもらい、家やグループで行う時は音声入力にするなど、臨機応変に機能を使い分けてもらっている」と回答。また、梅澤氏には「教育分野でビジネスを展開するときに低価格でどうやって利益を出しているのか」とたずねると、梅澤氏は「今は普及させるための頑張り時だと考えている」と回答。教育に関わるビジネスで売り上げを出す難しさについて、平井氏をはじめ、参加者全員から共感の声も聞かれた。

FCEの梅澤氏は、前職が中学校の国語教師だった経験を振り返り、生徒が話す力や書く力を身に付けるのに苦労していたことを明かした。教員時代は、「生徒ひとりひとりにコメントを書きたいものの、時間が足りずにできなかったことも多かった」「生徒たちは狭い視野でしか物事を判断できなかった」と言い、こうした課題が今は各社のサービスによって克服されようとしていることに感銘を受けたと語った。

小規模校での生成AIの活用法を提案

参加者からは、「小規模校の教員に向けて生成AIの活用法を教えてほしい」という質問が出た。

佐藤氏は、小規模校の課題として、クラスの人数が少ないと多様な意見が出にくい難しさを指摘。その解決策の1つとして、「生成AIを活用すれば、地域の情報などもインプットしたうえで考え方や性格を設定し、いわゆる“バーチャル同級生”を作り出して話し合うことも可能」と提案した。

後藤氏は、Zoomでつないだうえでスクールタクトを使用し、全員の回答を共有しながら遠隔授業を行うといった、自社製品が実際に小規模校で学年を横断して使われている実例をあげた。

竹内氏は、小規模校では教員の指導もワンパターンになりがちだと指摘。その点、「SPEAK STAR」をはじめとした生成AIアプリを活用することで、いろいろな視点で振り返りや評価をしてくれるため、生徒にとって多角的な学びが実現できると述べた。

梅澤氏は、小規模校での教員の少なさから、職員室での会話も定型的になる傾向があると指摘。生成AIであれば、さまざまなタイプの意見を出してくれるため、壁打ちの相手としても最適で、教員が多角的な視点を得るのに役立つと語った。

子供のころに生成AIを活用したアプリがあったら?

続いての質問は、「生成AIを活用したアプリが子供時代にあったらどう変わっていたか?」というものだ。

佐藤氏は数学が苦手で、どんなに努力しても点数が上がらなかった自らの過去を振り返り、「今なら、数学に特化したAIアプリが、つまずいているところに戻って教えてくれたり、ヒントをくれたりすることで苦手を克服し、もっと理系の世界を広げられていたかもしれない」と話した。

竹内氏は、「自分も人前で話せない子だったこと、学校公開でわが子が授業で全く手を上げなかったことがアルバ・エデュを立ち上げるきっかけだった」と自らの過去を吐露。話したいのに話せない、練習する場もないそんな子供たちのために、「SPEAK STAR」が役立ってほしいと力を込めた。

後藤氏も、これまで開発してきた機能は「自分の後悔から生まれている」という。「振り返りの文章は、社会人になって初めて、日報の書き方を教わってようやく書けるようになった。学ぶすべがないと、いつまでもわからなくてつらい思いをすることになる。私自身がもっと早く教わりたかったと思うものを、学校で体系的に学べるアプリとして作っている」と開発のきっかけを語った。

梅澤氏は学校現場に目を向け、「教員が多忙過ぎると、良い教育は授けられない」と指摘。「生成AIを活用すれば、教員の残業率と退職率は減るはず」と述べ、「子供たちがより良い教育を受けられるようにするには、教員の仕事を軽減し、余裕を生むことが必要だ」と生成AIによる教員支援の重要性を訴えた。

生成AIとどう付き合っていくか

文部科学省が策定した生成AIのガイドラインについても質問が及んだ。

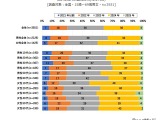

佐藤氏は、ガイドラインにある生成AIについて、発達段階に応じて慎重にリテラシーを育成するという方向性には概ね賛同を示した。そのうえで、「生成AIは、実際に使ってみて初めてどういうものかがわかる。今の子供たちが生きる未来には、AIを避けては通れない。教員が基本的なことをおさえつつ、発達段階を適切に判断したうえで、子供たちに実際に使うという体験を積極的に与えていく必要がある」と強調した。

一方、生成AIにはまだ多くの不安がつきまとう。この点について後藤氏は、「児童生徒が安心・安全に使えるものがデフォルトで存在するという世界観になっていくと思う」とし、たとえばGoogleが、すでに子供が使うことを前提とした生成AI(LearnLM)を開発している例をあげた。

さらに、教育現場での生成AI活用の課題として、「直接的に答えを導いてしまうことに対する危険性が一番大きい」としながらも、「今では最初から答えを出さない生成AIも出始めており、解決は時間の問題。私も積極的に使うようにしていくべきと考え、機能を実装している」と語った。

生成AIに起こりやすいハルシネーションについても話題となり、梅澤氏からは、実際に小学校で起きた事例が紹介された。ある小学校で博物館見学の際、事前に展示資料についてのクイズを生成AIに作らせたところ、博物館の館長から「内容が不正確だ」と注意を受けたという。梅澤氏は、「生成AIが作成した内容は必ず事実確認(ファクトチェック)をする必要がある」と注意喚起した。

生成AIの活用が広がる教育の未来とは

クロストークの締めくくりとして、参加者からは、生成AIの活用が広がった教育の未来についての展望を聞かれた。

竹内氏は、「対話型AIアプリが普及すれば、人前で話すのが苦手という子供が減る一助になる」とし、教員も「生徒ひとりひとりがどこでつまずいているのかがリアルタイムで見えるため、どのタイミングで声かけをするかなど、メリハリのあるより効率的な指導ができるようになるのではないか」と述べた。

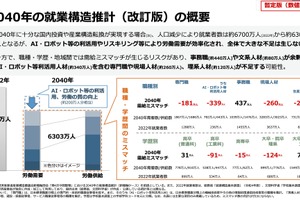

佐藤氏は、「インターネットが教育に導入される時の議論と重なるところがある」と語り、「今やインターネットは学校でもインフラになっている。生成AIもかつてのインターネットのように、課題を抱えながらも日進月歩で進化している。したがって今後、教育現場で生成AIをツールとして活用していくには、どんな教育を提供したいのかという問いに立ち返る必要があるのではないか」との課題を投げかけた。

後藤氏は、「そもそも教育は何のためにあるかと聞かれたら、民主的な人を育てるためにあると思っている。民主的な考え方を推し進めるために生成AIを活用していくべき」だと強調。民主的というのは、自分の自由と他者の自由を相互承認していくことであり、自由とは自分の才能を見つけて生かしていくということだとしたうえで、「お互いを認め合える状態をいかにして作っていくかという点において生成AIを活用していきたい」と語った。

梅澤氏は、今や日本にもさまざまな国から人々が移り住み、いろいろな価値観を認め合うことが一層重要になっている中、「より多角的な視点を持ち、グローバルな教育へ発展させるためには生成AIの力が必要である」とし、さらに「生成AIは子供がやりたいことへ特化していく流れをより強めるのに有用だ」と期待を膨らませた。

最後にファシリテーターの平井氏は、「生成AIは個別最適化を一番得意としている。教員は1人しかいないが、生成AIが教員のクローンのように生徒ひとりひとりに合った教育を施してくれる。生成AIの活用は、生徒の『個』の可能性を伸ばしていく」と生成AIのもつ大きな可能性をあらためて強調した。そして、「今回の4社を紹介したのは、皆さんが勤務する学校で生成AIを取り入れるならどこに入れられそうかを考えてもらうため。自分の学校に合ったものを見つけ、ぜひ使い始めてみてほしい。使える補助金もあるので、まずはつべこべ言わずに使ってみれば、どんどん道が開けてくるはず」と参加者に呼びかけた。