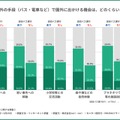

nori・noriは2025年4月17日、幼稚園・保育所・こども園の園長と職員を対象とした「園児の送迎」に関する調査結果を発表した。送迎バスの有無が園外活動の頻度に大きく影響し、特に送迎バスを運行している園は月1回以上の活動が常態化しているのに対し、未運行園は年1~2回程度にとどまるケースが多いことが明らかになった。

「園児の送迎」に関する調査は2025年3月24日~3月25日、調査回答時に幼稚園・保育所・こども園の園長、職員と回答したモニターを対象として、PRIZMAによるインターネット調査として実施。1,022人の回答を得た。

調査結果によると、全体を通じて、送迎バスの有無が園外活動の実施頻度に大きく影響していることが明確に表れた。特に「交流活動」「自然体験」「施設訪問」など、徒歩ではアクセスが難しい目的地ほどその傾向は顕著で、送迎バスを運行している園では月1回以上の実施が常態化しているのに対し、未運行園では年1~2回程度にとどまるケースが大半だった。

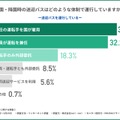

送迎バスの運行体制については、専任運転手の雇用と職員による兼務がほぼ同水準で主流となっている。しかし、「園長や保育士が兼任している」という園が32.2%にのぼり、兼務による負担感や運転の安全性への懸念が指摘されている。一方、運転手のみ外部委託している園も18.3%あり、安全性確保や専門性の観点から一定の支持を得ている。

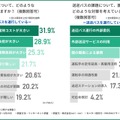

送迎バスの運行における課題としては、車両の購入や維持管理にかかる経済的および業務的な負担、運転手の確保や人件費の問題があげられた。これらのコストをどう賄うかが、バス運行を継続するための重要な論点となっている。

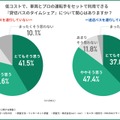

また、貸切バスのタイムシェアという新たな送迎手段に対しては、送迎バスの有無を問わず7割以上の回答者が関心を示した。未運行園では新たな活動機会を広げる手段として、運行園では既存の送迎体制を補完する選択肢として、それぞれに異なる目的での活用が期待されている。

調査結果からは、園児の送迎は単なる移動手段にとどまらず、子供たちの学びと体験の機会を支える基盤としての役割を担っていることが明確になった。nori・noriでは、コストや人材不足といった課題に直面する今こそ、園の規模や地域資源に応じた多様な送迎の形を再設計し、現場・行政・民間が連携して支える仕組みの構築が求められる局面にあると考察している。