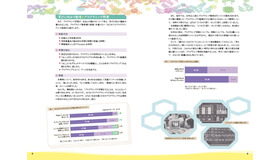

プログラミングの概念である順次処理や繰返し、条件分岐についても計画的に扱っている。特別支援学校での事例や、小学2・3年生でも実施できる事例も多数紹介しているので、各校でプログラミング教育のカリキュラムを作成する際に参考になるという。

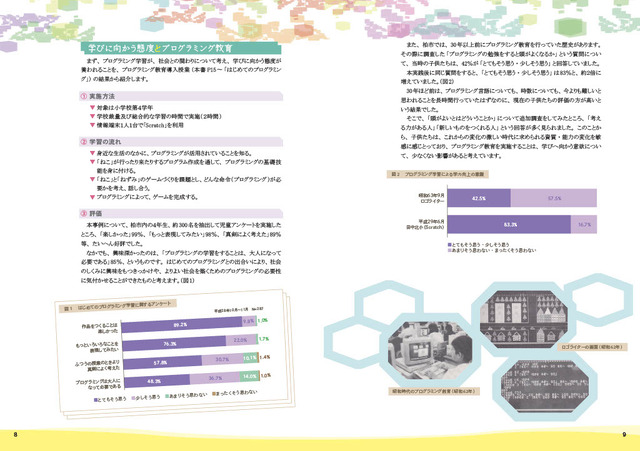

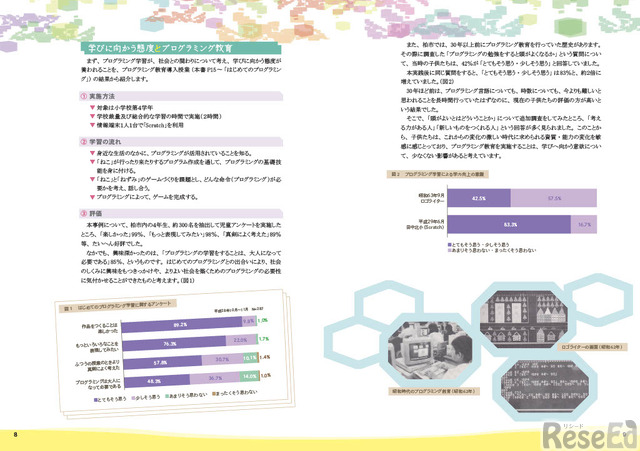

8割以上の児童が「プログラミングは大人になって必要」と回答

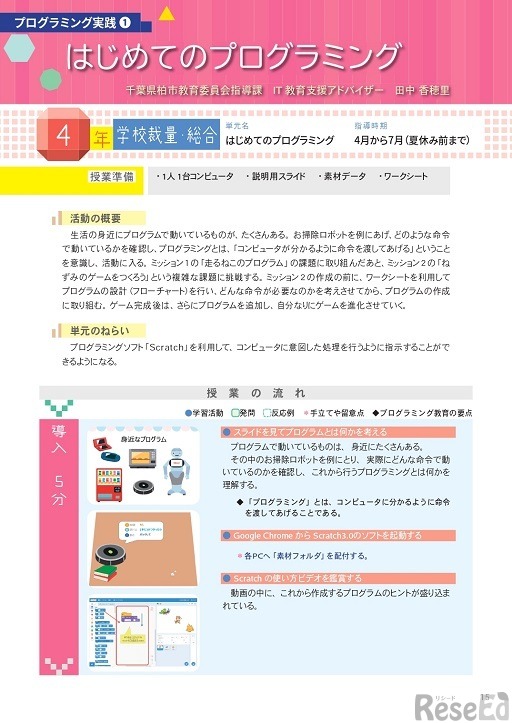

小学4年生を対象とした「はじめてのプログラミング」の授業ではお掃除ロボットを例にあげ、どのような命令で動いているのかを確認し、プログラミングとは「コンピュータがわかるように命令を渡してあげる」ということを意識し、活動に入る。

ワークシートを利用してプログラムの設計(フローチャート)を行い、どんな命令が必要なのかを考えさせてから、プログラムの作成に取り組む。ゲーム完成後はさらにプログラムを追加し、自分なりにゲームを進化させていく。

本事例について、柏市内の4年生、約300名を抽出して児童アンケートを実施したところ、「楽しかった」99%、「もっと表現してみたい」98%、「真剣によく考えた」89%等、たいへん好評だったという。

なかでも、興味深かったのは、「プログラミングの学習をすることは、大人になって必要である」85%、というもの。はじめてのプログラミングとの出合いにより、社会のしくみに興味をもつきっかけや、よりよい社会を築くためのプログラミングの必要性に気付かせることができたものと考えられる。

また、柏市では、30年以上前にプログラミング教育を行っていた歴史がある。その際に調査した「プログラミングの勉強をすると頭がよくなるか」という質問について、当時の子供たちは、42%が「とてもそう思う・少しそう思う」と回答していた。

本実践後に同じ質問をすると、「とてもそう思う・少しそう思う」は83%と、約2倍に増えていた。

「頭がよいとはどういうことか」について追加調査をしてみたところ、「考える力がある人」「新しいものをつくれる人」という回答が多く見られた。このことから、子供たちは、これからの変化の激しい時代に求められる資質・能力の変化を敏感に感じとっており、プログラミング教育を実施することは、学びへ向かう意欲について、少なくない影響があると考えられている。

<協力:小学館>

即実践!小学校のプログラミング授業 (教育技術)

即実践!小学校のプログラミング授業 (教育技術)発行:小学館 監/佐和伸明 編/柏メディア教育研究会 編/柏市教育委員会

<編集者からのおすすめ情報>

柏市は30年以上、プログラミング教育を実践している。同書はさらに内容をバージョアンアップし、教育委員会の全面協力で作成されている。