国立教育政策研究所が2025年10月7日に公表したOECD国際教員指導環境調査(TALIS)2024報告書のポイントで、日本の小中学校教員の週あたり勤務時間が参加国の中でもっとも長いことがわかった。授業時間は国際平均と比べ短いが、勤務時間は依然として長い。

OECD国際教員指導環境調査(TALIS:Teaching And Learning International Survey)は、OECD(経済協力開発機構)が5年に1度実施している教育と学習の国際調査。第4回調査(2024年実施)となる今回は、前期中等教育段階55か国・地域、初等教育段階16か国・地域が参加。日本は、文部科学省と国立教育政策研究所が調査を担当し、国公私立の小学校202校、中学校201校の校長と教員を対象に実施した(義務教育学校・中等教育学校含む)。

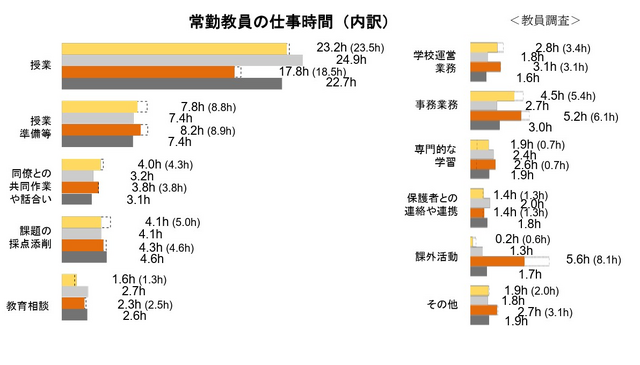

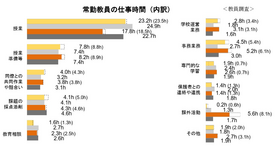

1週間あたりの授業時間は、小学校がOECD平均24.9時間に対し23.2時間、中学校がOECD平均22.7時間に対し17.8時間で、いずれも平均を下回る。一方、教員の1週間あたりの仕事時間は、小学校がOECD平均40.4時間に対し52.1時間、中学校がOECD平均41.0時間に対し55.1時間と、いずれもOECD平均より10時間以上多い。

教員の仕事内容をみると、授業準備や事務業務、課外活動がOECD平均より長いという特徴がみられる。授業準備はやや多い程度だが、事務業務はOECD平均の約1.6~1.8倍。課外活動は、小学校がOECD平均1.3時間に対し0.2時間とかなり少ない一方、中学校はOECD平均1.7時間に対し5.6時間と、平均の約3倍強にのぼった。

ただし、前回2018年調査との比較では、教員の仕事時間は大幅に改善している。課外活動や事務業務などが減少し、小中学校共に1週間あたり4時間削減された。

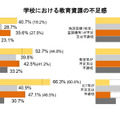

学校における教育資源の不足感を尋ねた設問では、前回2018年調査と比べて、ICT等が不十分であると考える割合は、小中学校共に約20%ポイント減少した。一方、教員の不足を感じる割合は、小学校で前回調査比約2倍、中学校で約1.5倍に増加した。

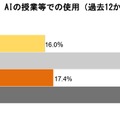

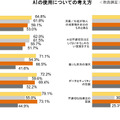

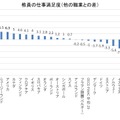

授業等におけるAIの使用状況は、小中学校共に国際平均の約半数程度にとどまる。一方、日本の教員は、AIが児童・生徒の個別サポートや事務的業務の自動化などに役立つと考えている割合が国際平均より高く、またAIに関するリスクを認識している教員の割合も高かった。他方、教員に仕事満足度を尋ねた設問では、教員以外の職業の人と比べ、満足度が高いことがわかった。OECD平均と比べても、日本人の教員の仕事満足度はかなり高い。

OECD国際教員指導環境調査(TALIS)2024報告書のポイントをまとめた資料は、国立教育政策研究所のWebサイトで公開している。