東京大学は2025年10月3日、一部教職員にコンプライアンス意識の欠如があったとされる社会連携講座(カンナビノイド学社会連携講座)の事案をめぐり、これまでの検証を踏まえた改革策を発表した。

社会連携講座(カンナビノイド学社会連携講座)は、2023年から東京大学大学院医学系研究科皮膚科学と日本化粧品協会が共同研究を実施していたもの。この講座をめぐって日本化粧品協会は2025年5月、高額の接待を強要されたうえに、共同研究の契約を解除されたのは不当として、東京地裁に提訴。研究に携わる同大の一部教職員のコンプライアンス違反が発覚した。

東京大学ではこれを受けて、6月30日に社会連携講座等検証・改革委員会を設置。「民間企業等から資金等を受け入れて行う研究・教育」における制度の検証を進めてきた。

10月3日公表の改革策には、改革方針として「教職員の倫理意識の徹底」「大学本部によるガバナンスの強化」「設置および契約時における確認、チェック体制の整備」「活動開始後の部局による管理の強化」の4項目を明記。東京大学の教職員は「みなし公務員」であり、供応接待が禁止されていることなど、あらためて倫理意識の徹底を図る対策を強化するとした。

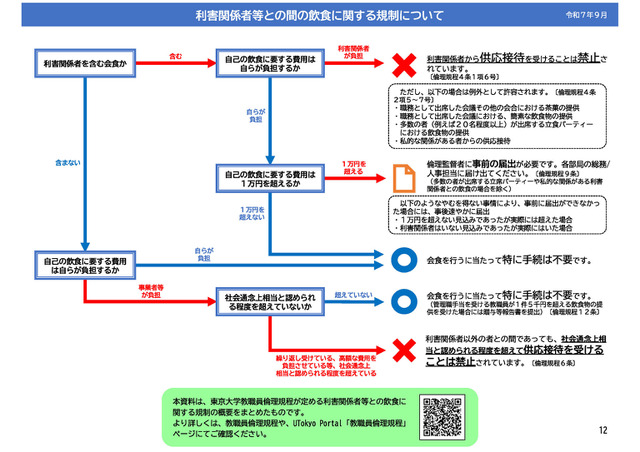

改革案は、PDF全25ページに取りまとめられ、「教職員倫理に関するセルフチェックリスト」や「利害関係者等との間の飲食に関する規制について」など、一覧や図を用いてわかりやすく作成したものを添付している。

東京大学の藤井輝夫総長は、今回の事案について、「本学の構成員として決して許されない極めて不適切な行為であり、このような事態を未然に防げなかったことについて、大学執行部としての責任を痛感している」とコメント。今後、産業界との連携に関わるすべての研究・教育活動における契約時・開始時のチェック機能を強化するとともに、今回の事案を教訓とし、コンプライアンス対応体制の抜本的な再構築を速やかに進めると強調した。