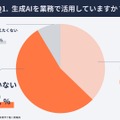

アルサーガパートナーズは2025年9月22日、全国の教職員を対象に実施した「教育現場における生成AIの活用実態に関する調査」の結果を公表した。61.9%がAI活用に前向きであるものの、実際の利用は37.2%にとどまった。

「教育現場における生成AIの活用実態調査」は2025年7月22日~7月29日、全国の教育業界で働く教職員283名を対象にインターネットで実施した。

調査の結果、61.9%がAI活用に前向きであるものの、実際に利用しているのは37.2%。このギャップは、AIの導入に対する期待がありながらも、現場での実用化には依然として課題が残ることを示しているという。

業務負担軽減については、28.6%の教職員が効果を実感している一方、53.0%が「効果を感じない」と回答。AIのアウトプットを確認する手間や、生徒の成果がAI由来かどうかを判断する負担から、新たな管理業務が増えている現状が明らかになった。特に、中学校の教員は約4割が負担軽減を実感しているものの、他の職種では半数以上が変わりないという結果になった。

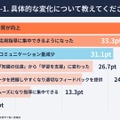

具体的な業務改善としては、教材作成の時間短縮が40.7ポイント、宿題や試験の採点自動化が34.6ポイント、授業準備が30.9ポイントの教職員が効果を報告している。これはルーティン業務の自動化により、確実な作業負担削減が進んでいることを示している。

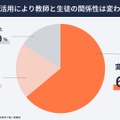

AIの導入が教師と生徒の関係性に与える影響については、大きな変化がないと回答した64.0%の教職員が最多だった。一方、生徒の質問の質が向上した40.0ポイントや、教師が個別の応用指導に時間を割けるようになった33.3ポイントのように、ポジティブな変化もみられた。ただし、コミュニケーションの減少を懸念する31.1ポイントの声もあり、教師と生徒の信頼関係を保ちながらAIを活用する重要性がみえている。

生徒の学習効率への影響も調査され、22.3%の教職員が効率が向上したと答えた。特に、疑問解消が即座にできる41.3ポイントや、復習や予習の効率化が36.5ポイントのように、学びの自由度が広がりつつある兆しがあった。

アルサーガパートナーズのAIコンサルタントシニアマネージャーの三木大吾氏は、教育現場での生成AI活用について「現場の先生自身が“広げ役“となる草の根的な取組みが、教育におけるAI活用を前進させる鍵になる」と述べている。

![転職を決意して母校の教師に…Teacher’s[Shift]](/imgs/p/7UQJZRUXmPkVIZBOtGebBtTX_9gR2tvc3d7f/40726.jpg)