全日本教職員組合(全教)は2025年9月8日、教職員の「時間外労働に関するアンケート」結果について記者会見を行った。調査の結果、教職員の94%が勤務時間開始前に何らかの業務を行い、97%が定時に帰れず校内で何らかの業務を行っているなど、全体的に非常に深刻な実態が明らかになった。

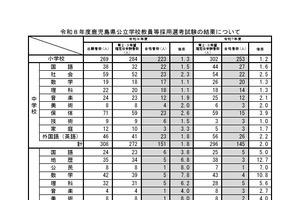

調査は、4月9日から7月11日の期間、全日本教職員組合・教組共闘連絡会に参加する組織を通じ、組合員に呼びかけたほか、ホームページやX(旧 Twitter)などで幅広く呼び掛け、40都道府県から1,200人の回答を得た。回答者の所属する校種は、おもに小学校39%、中学校16%、高等学校25%、特別支援学校19%など。

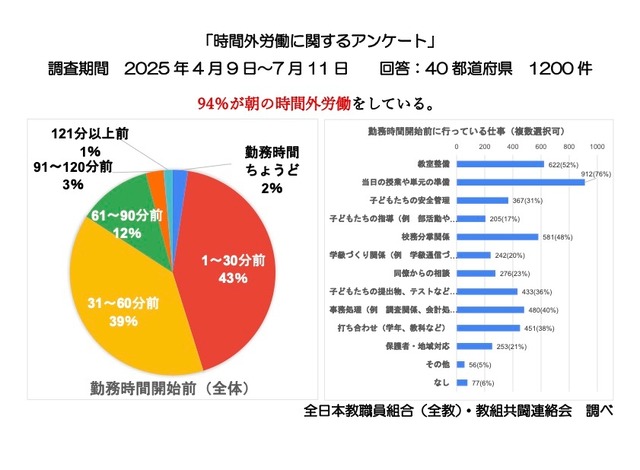

朝の時間外労働については、全体の94%が勤務時間開始前に何らかの業務をしていると回答。全体の55%が31分以上前に、全体の16%が61分以上前に出勤しており、勤務時間開始前に行なっている仕事の内容は、「当日の授業や単元の準備」76%がもっとも多かった。ついで、「教室整備」52%、「校務分掌関係」48%と続く。

勤務時間終了(定時退勤時刻)後は、97%が定時退勤できず時間外労働を行なっていることが明らかになった。過半数が校内で91分以上、1割は181分以上の時間外労働を行っており、定時退勤と30分以内の退勤をあわせても、わずか11%にとどまっている。勤務時間終了後に行なっている仕事の内容は、「翌日の授業や単元の準備」82%が最多。ついで、「校務分掌」80%、「事務処理」65%と続く。そのほかにも、「子供たちの提出物、テストなどの添削やチェック」57%、「打ち合わせ(学年、教科など)」55%、「保護者・地域対応」49%といった業務も高い割合で行われていた。

持ち帰り仕事は、平日は約70%の教職員が、土日は75%の教職員が何らかの仕事を行っている。特に、土日は4人に3人が仕事をしており、もっとも多いのが241分以上と極めて深刻な実態が明らかになった。

校種別にみると、小学校は勤務時間開始前と勤務時間終了後の時間外労働の割合がもっとも多く、平日の持ち帰り仕事の割合も75%と全校種の中でもっとも多かった。一方、中学校では、勤務時間終了後の時間外労働時間が長い傾向にあり、45%が121分以上、16%が181分以上といずれも全校種でもっとも多い。土日に持ち帰り仕事をしている割合も82%と最多であった。

自由記述欄には「現場の声を聞いてほしい」「現場を見てほしい」といった文部科学省への要望が数多く寄せられた。加えて、給特法等改定により創設された「主務教諭」の設置についても、そのモデルとされる「主任教諭」を設置している東京都と他道府県の比較を実施したところ、東京都の方がむしろ深刻な状況にあると指摘。「主務教諭」の導入が業務効率化に直結しているとは言えないとして、設置への懸念を示した。

全教は今回の結果を受け、「このままでは学校がもたない!子どもたちの成長が保障され、せんせいがいきいきと働くことができる学校をつくる」と題した全教の7つの提言をあらためて強調した。また2025年2月に公表されたILO/ユネスコの教員の地位勧告に関する報告書(CEART)を踏まえ、国際的な基準に沿った教職員の労働環境改善を求めている。