学校に寄せられるさまざまな相談やクレーム。保護者や地域からの相談に先生はどのように対応するのが良いだろうか?クラス担任として豊富な経験がある鈴木邦明氏に、学校へ寄せられるさまざまな相談に対応する際のポイントを聞いた。第244回のテーマは「夏休み明け、学校に行きたがらない」。

長期休業明けは登校渋りが起こりやすい

夏休みをはじめとする長期休業明けは、子供が学校に不適応を起こしやすい時期です。登校渋りが起こりやすい時期です。また、子供が自殺をしてしまった時期の調査では8月末から9月上旬は自殺件数がもっとも多くなっています。コロナ以降、子供の自殺者は過去最多となり、高止まりの状況です。そういったことを踏まえ、この時期の保護者からの相談などはていねいに、適切に対応をしていきたいです。「学校に行きたがらない」というテーマは、以前からも難しい問題として、教員を悩ませてきました。それが、近年、少し状況を変え、さらに難しい問題となってきているように私は感じています。

学校行き渋りをとりまく2つの変化

私が気になっている近年の変化が2つあります。1つはコロナの流行の際、学校に無理に行かなくとも良いという雰囲気がそれ以前よりも受け入れやすくなったということです。コロナに感染していなくとも、「家族が感染したから」や「感染が心配だから」という理由で学校を休む(帳簿上は欠席ではなく、出席停止など)ケースが一般的にありました。無理に学校に行かなくとも良いという雰囲気ができあがったように感じています。毎日、学校が楽しくてたまらないという子供もいますが、何らかの理由で学校に行きたくないと感じる子供は多いはずです。そういった子供にとって学校を休むことの敷居が低くなったと言えるでしょう。

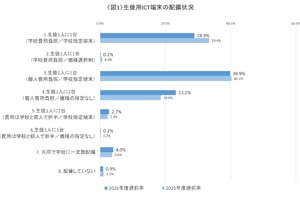

また、2つ目は、GIGA端末を含めた、デジタル機器が普及したことです。良い部分はたくさんあるのですが、マイナス面があることも事実です。GIGA端末や私物のスマホやタブレットなどに触れる時間が増えることで、生活リズムが乱れやすくなります。特に夏休みなどの長期休業中は、ゲームや動画の視聴などにより、遅寝遅起きのようなリズムになってしまいがちです。それらが学校に行かないきっかけとなってしまう可能性があります。そういったことと関連し、愛知県豊明市では「スマホなどは2時間まで」という条例案を市長が市議会に提出し、議論をしています。この条例(豊明市スマートフォン等の適正使用の推進に関する条例)に関しての賛否は色々とあります。立場によっても感じ方が違うでしょう。子供とデジタル機器との関わり方などを考えていく良いきっかけとしていくと良いでしょう。

何が望ましいのかを保護者と一緒に考え、実現していく

夏休み明けの時期には、新聞やニュースなどでは「無理に学校へ行かなくても良い」というメッセージが流れることが多いです。子供を精神的に追い詰めない、相談する場所がいくつもあるなどを知らせていく意味では良いことだと思います。ただ学校としては難しい対応が増えることでもあります。もちろん「学校に行く」ことだけがゴールではありません。その子供の育ちにおいて、何が望ましいのかを保護者と一緒に考え、できるだけそれを実現していくことが望まれます。先ほども少し触れたGIGA端末を上手に利用することも学びを続けることに有効な方法です。学校外にも良い学びの場所が増えています。学校(教員)としては、学校での学びが良いものになるように準備などをしつつ、それ以外の選択肢があるということを理解しておくことが大切でしょう。

本企画では、読者の皆さまからの質問を受け付けています。下記のボタンをクリックして表示されるフォームより送信ください。実際に学校へ寄せられた相談のほか、保護者が学校へ伝えた相談など、鈴木先生に対応方法を聞いてみたい相談事例を募集します。

質問をする