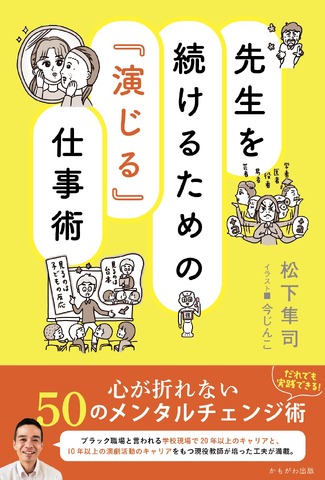

リシードで『先生の事情とホンネ』を連載中の松下隼司先生が2025年7月、書籍『先生を続けるための「演じる」仕事術』(かもがわ出版)を出版する。教員として20年以上の経験をもつ著者が、自身の苦悩と克服の軌跡をもとに、教育現場における「しんどさ」と向き合い、乗り越えるためのヒントが綴られている。

かつて教師1、2年目の松下先生は、過酷な業務と精神的負担により極限の状態に追い込まれた。しかし、10年間にわたって取り組んできた演劇の経験を生かし、「教師を演じる」というマインドチェンジで日々の葛藤を乗り越えてきたという。

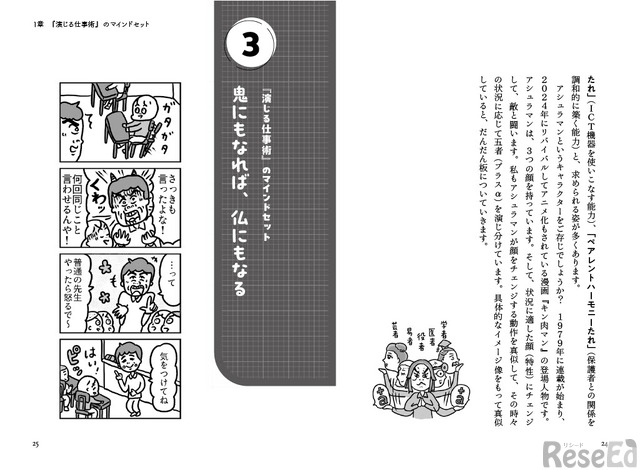

本書は下記の全5章構成で、“しんどい”先生たちにメッセージを送っている。イラストは、エッセイ漫画家で『学校に行かない君が教えてくれたこと~親子で不登校の鎧を脱ぐまで~』の著さでもある今じんこ氏が担当している。

1章 「演じる仕事術」のマインドセット

2章 パワハラ・カスハラへの演技対応

3章 子供への怒りを鎮める演技

4章 職場での愛されキャラを演じるポイント

5章 「演じる仕事術」のポイント

出版にあたり、企画に至った経緯から「演じる」意味、そして本書を通じて伝えたいメッセージについて、松下先生に聞いた。

--この本の企画が生まれた背景を教えてください。

きっかけは、大きく2つあります。ひとつは、教育現場の変化です。私が若手だった20年前、学級崩壊は若い先生の担当するクラスに多いという印象がありました。しかし今は、ベテランで授業が上手な先生の学級でも起きている状況です。学級崩壊は、もはや「どんな先生にも起き得ること」になったと実感しています。

もうひとつは、私自身の体験です。19歳から29歳まで、私は本気で演劇に取り組んでいました。当時は「演劇だけで飯が食えなくても、学校の先生よりカッコいい」と思っていたほどでした。ただ、教員として本格的に勉強し始めたときに時間が足りなくて、演劇に費やした時間を後悔した時期もありました。しかし、教師として20年以上働いてきた今、「あの演劇の経験があったからこそ乗り越えられた」と思う瞬間がたくさんあります。この経験を、今しんどさを抱える先生たちと共有したいと思ったことが、執筆の直接的なきっかけです。

--先生ご自身についてご紹介ください。

大学では美術を専攻し、小学校教員として勤務しています。教員歴23年になります。家庭では、同じく教職に就く妻と2人の子供と暮らしており、家ではあまりしゃべらない、寡黙なタイプです。ただ、小学校の子供たちの前では1,000倍は明るくふるまっています。研究授業などでそのギャップに驚かれることもあります。

自己表現をしたい気持ちは昔から強く、大学時代は絵を描き、作文もよく書いていました。その延長として、演劇にのめり込みました。普段は静かな性格ですが、「切り替え」で演じることが、自分の生き方のひとつになっています。

--「演じる」という言葉には、どのような意味を込めているのでしょうか。

演じるとは、「感情を切り替える」ことだと捉えています。しんどい気持ちをそのまま引きずって子供の前に立つのではなく、明るく、前向きな自分を“演じる”ことで、子供たちの前での自分を保つ。その積み重ねが教師としての自分を守ってくれました。

たとえば、職員室で辛いことがあった日でも、子供たちには笑顔で接するように努めました。形から入る笑顔だと、子供たちは「それ、作り笑いやで」とすぐに見抜きます。そこから気付かされたのは、“笑顔を作る”のではなく“気持ちを作る”ことの大切さです。演劇で培った技術が、教師の仕事にもそのまま生かされました。

--先生自身、演じることでどのような困難を乗り越えたのでしょうか。

もっとも辛かったのは、同僚との人間関係です。教師の仕事は授業や学級経営だと思われがちですが、保護者対応や同僚との関係が大きなウェイトを占めます。かつては私も、職員室で「今良いですか?」と声をかけることすら困難だった時期もあります。そのとき、コミュニケーションのうまい同僚を観察し、「この人ならどう動くか」を真似てみることにしました。自分のキャラを捨てて、その人になりきってみる。演じることで、人間関係の負担が軽くなり、コミュニケーションが円滑になる。結果的に、働くうえでの余裕を得られました。

また、教員も子供に対して感情的になることもあると思います。そんなときには、普段と違う方言を使って叱ることで感情をコントロールしています。私の場合は広島弁を使うのですが、関西人が広島弁を使う不便さと違和感で、逆に自制心を保つことにつながっています。

--本書を通じて、どんなメッセージを届けたいですか。

いちばん伝えたいのは、「しんどさから自分を守るための技術として、“演じる”ことを肯定してほしい」ということです。今、教員を取り巻く状況は本当に厳しい。業務は年々複雑化し、求められる丁寧さも増しています。働き方改革の言葉は浸透しても、現場の負担はなかなか軽減されません。

かつて私自身も、教員2年目に「もうダメだ」と思った経験があります。今のように気軽に休職できる雰囲気もなく、非常に深刻に思いつめました。そのとき、自分の気持ちを“演じる”ことでようやく乗り越えることができたのです。

本書は、そうした私の経験と、乗り越えるために使った具体的な「演じる技術」を詰め込んだものです。授業や学級経営だけでなく、同僚、保護者との関係など、現場で悩んでいる先生方にとって、小さなヒントとなれば幸いです。

教師という仕事を続けていくには、スキルだけでなく「心の持ちよう」が不可欠です。演じることは、感情を押し殺すことではなく、より良い自分を一時的に形作ること。そうして心を守り、少しでも前向きに仕事ができるようにーそんな願いを込めて、この本を書きました。

先生ご自身が「寡黙なタイプ」と語るように、普段の軽やかな文体からは想像できないような、言葉をひとつひとつ丁寧に選んで話される姿が印象的なインタビューだった。困難を乗り越えるために“演じている”先生の姿もまた、先生の本来の姿の一部なのではないかと感じられた。「本書は、どのページからでも読んでいただけます」という言葉のとおり、目次には多くの先生方が共感できるテーマが並んでいる。「しんどく」なる前に、ぜひ本書を手に取っていただきたい。