文部科学省は2025年7月10日、「研究の創造性・効率性の最大化のための先端研究基盤の刷新に向けた今後の方針」を公表した。研究現場における、組織的共用の未整備や先端研究設備等の海外製品への依存度の高さといった課題に対応し、共用化とシステム改革を進めることで、創造的かつ高効率な研究環境を構築するための方針を示している。

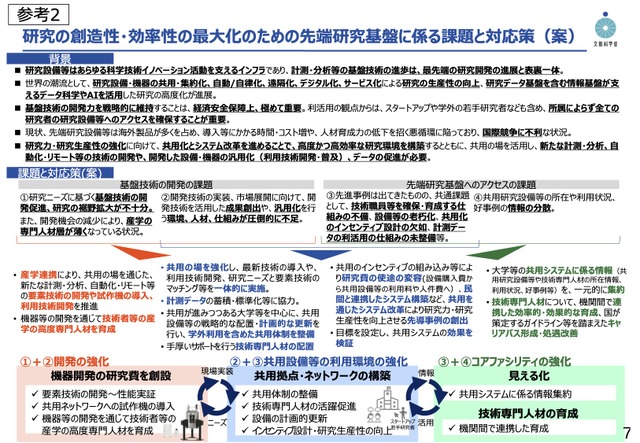

イノベーション創出と国際競争力の強化に向けて、現在、世界では研究設備・機器の共用・集約化、デジタル化、データ科学やAI活用研究の高度化などが進展している。一方、日本国内においては、高度な研究設備や技術ノウハウを組織全体で“共有”するコアファシリティ化が十分に整備されていない現状や、先端研究設備等の多くが海外製品であることによる研究ニーズに基づく基盤技術の開発、先端的な成果創出の遅れ、人材、仕組み不足といった課題があり、国際競争に不利な状況にあるという。

文部科学省では今回、2025年2月に取りまとめられた「研究開発基盤部会(第12期)議論のとりまとめ」を踏まえて、共用システムの長期的な実施スキームや当面取り組むべき事項について具体的な制度に盛り込むべき事項等を検討するべく、今後の方針として公表。大学共同利用機関における取組みや、情報基盤の強化、AI for Scienceの取組みなども踏まえ、一体的にオールジャパンの研究基盤を構築すべきであるとした。

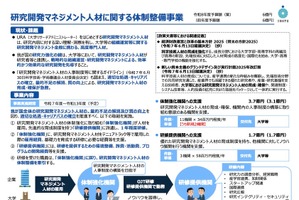

今後の方針では、長期的な目標として、全国的な研究基盤としての研究設備・技術専門人材の共用ネットワークの構築と、整備・運用の仕組みの構築。組織的共用(コアファシリティ)を活用した研究ニーズ等のフィードバック、さらに先端研究設備等の導入・共用・開発が循環する環境を醸成することを目指す。

さらに長期目標に向けたステップとして、今後10年で目指す姿と、当面の5年間で取り組む実施方針を提示。特に当面の5年間では、「共有システムに関わる情報の一元化・見える化」を進めるとともに、共用研究設備等の整備・運用計画に基づいて進められる「コアファシリティ・ネットワーク」を整備。さらに、研究成果を社会実装し、そこから得られたフィードバックを研究に還元するエコシステムへと発展させることで、研究基盤の共用と整備、高度化・開発を循環させ、研究の創造性・効率性の最大化を図ることを目指すとしている。

実現に向けては、研究設備等や技術専門人材の配置などのあり方を刷新し、共用研究設備等の十分な整備と利用促進による国内の研究現場における共用文化を醸成・定着させることが必要。これまでの先端研究基盤共用促進事業等による共用の取組みをさらに発展させ、機関間の連携によるネットワーク構築を図るとともに、大学のシステム改革にも資する取組みの推進が重要となる。今後は、ネットワークの中核となる共用拠点において試行・モデル創出とその効果検証を実施し、他機関への横展開や、競争的研究費制度など国の事業・制度に反映していく考えを示した。

研究の創造性・効率性の最大化のための先端研究基盤の刷新に向けた今後の方針の全文や、「研究開発基盤部会(第12期)議論のとりまとめ」については、文部科学省Webサイトで確認できる。