学校に寄せられるさまざまな相談やクレーム。保護者や地域からの相談に先生はどのように対応するのが良いだろうか?クラス担任として豊富な経験がある鈴木邦明氏に、学校へ寄せられるさまざまな相談に対応する際のポイントを聞いた。第228回のテーマは「GIGA端末よりも紙で宿題を出してほしい」。

日本の学校はICT活用の過渡期にある

スウェーデンなどの北欧の国々はICTの活用に積極的でした。しかし、最近、そういった国々が「紙への回帰」という報道がされました。印刷された教科書や本を読む時間、手書きの練習などの重点をおいた取組みがなされているというものです。

現在の日本の教育では、ICTの活用に関して、適切な方法を探っている時期です。過渡期ということができます。日本の状況にあったより良いICT活用の形を見つけていく時期です。そういった状況において、注意することがあります。それは、物事は「白」か「黒」ではないということです。「0」か「100」と言い換えることもできます。物事を考える際、わかりやすくするために構造をシンプルにすることがあります。特に政治の世界などではそういったことがよく行われます。ただ多くの物事は「白」か「黒」かのようにわかりやすく分かれる訳ではありません。ほとんどの場合が「グレー」で、「濃いグレー」から「薄いグレー」まで、グラデーションになりながら存在しています。極端な例などを持ち出し、意見を2つに分け、対立をさせながら物事を決めていくようなやり方は良くないでしょう。

デジタルが良い場合と紙が良い場合がある

学びにおいて、デジタルの良さもありますし、紙の良さもあります。使い方や何をねらうのかによって、どちらを使う方が良いのかが決まってくるのだと思います。また、子供によって、同じことに取り組む場合でも、デジタルが良い場合と紙が良い場合があるでしょう。このように状況に応じた使い分けのようなことを探っている時期が今でしょう。先ほど話題にした北欧の国々は日本よりも先にデジタルを導入し「デジタル寄り」の教育を行なっていました。それが少し「紙寄り」に戻ったと考えることができます。世界中でそれぞれの国で、何が最適なのかを探っている最中なのでしょう。

また、少し違った視点では「正解」だけを求め過ぎると失敗ができず、形式だけ整ったもの、従来通りのものなどに決まりやすいことにも注意が必要です。学校を含めた公的機関は、失敗や間違いをすることを極端に嫌います。失敗や間違いによって「税金を無駄に使った」と指摘されること恐れているのでしょう。ただ、本来教育においては、失敗や間違いをすることから成長していきます。失敗や間違いを避けるような環境では、幅の広い、質の良い学びをすることは難しくなります。

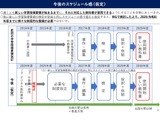

日本の教育は、現在は大きな変化の時です。色々な分け方があるのですが、3つの分け目があると私は考えています。1つ目の大きな変化は明治5年の学制です。近代教育システムがスタートした時です。2つ目は昭和20年の第二次大戦終了時です。その後、アメリカをモデルとした民主化教育が始まりました。そして3つ目が現在のコロナ期のGIGAスクール構想だと私は考えています。

数十年に一度の大きな変化の時期に前例踏襲のような無難な考え方では、明らかにずれが生じてきます。変化の大きな時ほど、その変化をしっかりと捉え、適切な形に学校の形を変えていくことが求められます。そういった視点で学校運営を行なっていくことが必要でしょう。

本企画では、読者の皆さまからの質問を受け付けています。下記のボタンをクリックして表示されるフォームより送信ください。実際に学校へ寄せられた相談のほか、保護者が学校へ伝えた相談など、鈴木先生に対応方法を聞いてみたい相談事例を募集します。

質問をする