ヤングケアラー協会は、全国の小・中・高等学校の教員を対象に、学校現場におけるヤングケアラー支援の実態と課題を把握するための調査を実施した。調査結果から、学校現場での支援に取り組む姿勢が見える一方で、支援の充実に向けた改善点が明らかになった。

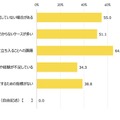

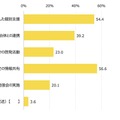

調査では、ヤングケアラーの把握が難しい理由として、「家庭内の事情に立ち入ることへの躊躇」(64.7%)が最多で、ついで「生徒本人の自覚の欠如」(55.0%)と「普段の関わりではわからないことが多い」(51.1%)があげられた。プライバシーへの配慮や家庭環境への関与の難しさに加え、日常的な学校生活では気づきにくいことが課題となっている。

支援や連携の課題としては、「適切な支援方法の見極め」(57.3%)や「生徒・家族との関係づくり」(54.7%)があげられた。さらに、「外部機関との連携の難しさ」(49.8%)という回答も多く、学校内の支援の課題に加え、自治体や関係機関との情報共有が十分に行われていない現状が明らかになった。

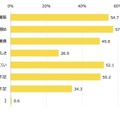

学校内での支援策として、「校内での情報共有」(56.6%)や「個別支援」(54.4%)が中心となっているが、「自治体との連携」は39.2%にとどまり、学校と外部機関の協力体制の強化が求められている。

教員が求める支援として「専門家や支援員の派遣」(68.0%)、「外部機関との連携支援体制の構築」(56.3%)、「教員向け研修の充実」(50.1%)があげられた。現場の負担を軽減し、適切な支援につなげるために、役割分担と連携体制の整備が求められている。

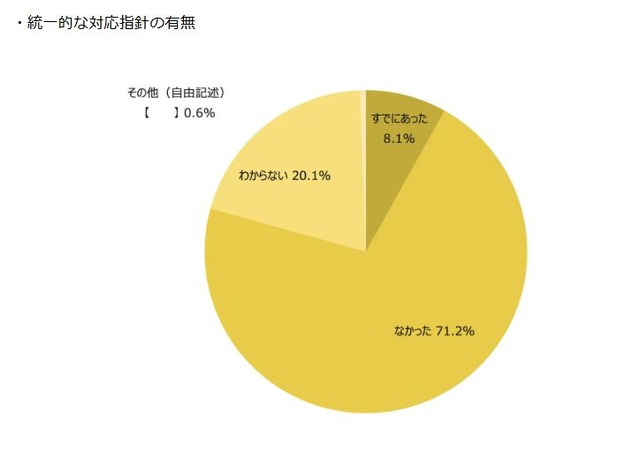

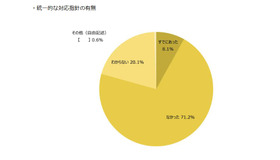

ヤングケアラー支援に関する統一的な対応指針が「なかった」と回答した学校は71.2%にのぼり、支援方針の未整備が課題となっている。また、「ヤングケアラーに関する研修を受けたことがある」教員は22.3%にとどまり、ヤングケアラーの理解を深める機会が限られていることが示された。

同調査を通じて、学校現場におけるヤングケアラー支援の状況が明らかになった。今後は、学校・行政・関係機関が連携し、より効果的な支援体制の構築を目指すことが求められている。