2023年6月1日から3日にわたって開催された「New Education Expo 2023 東京」。その2日目のセミナー「PC教室のこれからを考える~GIGAで変わるPC教室の今後の在り方~」のようすをレポートする。登壇者は、東京学芸大学附属竹早小学校 教諭 幸阪創平氏、流通経済大学付属 柏中学校・高等学校 教諭 水鳥未那人氏、パワープレイス 教育・公共ソーシャルデザイン部 デザイナー 観音千尋氏の3名。1人1台端末をベースにした新たな学びから学習環境がいかに変わってきたのか。また今後の展望に注目が集まった。

子供の学びを広げる「SUGOI部屋」の可能性

最初は、東京学芸大学附属竹早小学校 教諭の幸阪創平氏による「SUGOI部屋」の実践。竹早幼稚園、小学校、中学校では現在、「未来の学校 みんなで創ろう。PROJECT」を行っている。このプロジェクトは行政・教育・企業が三位一体となり、2030年の学校をどう作っていくかというもの。PBLやゲーミフィケーション、VR・ARの活用など、さまざまなプロジェクトがあるという。

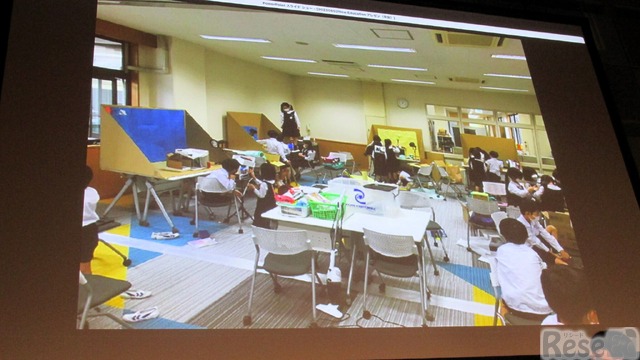

幸阪氏らのテーマは「好きに、挑む」。子供が好きに挑むことをICTで支えると同時に、教師も好きに挑む。しかし、取り組み始めてすぐに教員が1人1台端末を生かしきれていないことに気付いたという。学校現場にはさまざまな空間があるが、その環境が教育の目指す方向性と一致していないため「SUGOI部屋」という新しい広々とした空間を設け、何ができるかを考えていった。

東京学芸大学と内田洋行の共同プロジェクトとして整備された「SUGOI部屋」は、「Smart=洗練され、Unlimited=制約を受けず、Growing=成長する、Open Innovation=異分野(産学)の技術やノウハウ、知識を組み合わせた革新的な」という意味がある。「コストを掛けてすごいものを作るより、なるべくコストは削減してベストな環境を作っていくのがコンセプト」だと幸阪氏は語る。

次に幸阪氏は、本来は子供たちの学ぶ姿を前提とすべきところを、1人1台端末や学習環境ありきでそこに子供をあてはめるような、本末転倒な学びが存在してしまっていることを指摘し、学習シーンをもとにしたSUGOI部屋での実践を紹介した。

「俯瞰する」学習では、SUGOI部屋の大型提示装置を使い、子供たちが教材を最初に読んだ時に何を疑問に思ったかを入力してワードクラウドで表示する。「『共視する』、つまりある一点を共に見ることで、自分たちにどういう問題意識や課題意識があるのかを知ることがとても大事」(幸阪氏)

「振り返る」学習では、大型提示装置を用いて、前回の授業の板書を投影して子供たちと振り返ってから、今回の授業の問いを作る。これまでは板書の記録が手元になくてわからない、あるいはホワイトボードに映しても小さすぎて何が書いてあるのかわからないということがあったというが、大きな画面ならばしっかりと見て、振り返ることができる。

竹早小学校は文科省の教育課程特例校に指定され、「自己実現活動」という名前で探究学習、総合的な学習に取り組んでいる。その中で行われた、小学2年生の映画作りプロジェクトの「創作する」学習。さまざまな昔話をもとに物語の構成を学び、映画のシナリオ作りを経て、コマ撮り映画ソフトを使った映画作りへ。

「みんなで確認しあいながら映画を作れば良いものができる」と、机や椅子を動かしやすいSUGOI部屋で作ることになったという。自分たちで段ボールを使ってスタジオを作り、キャラクターを工作してタブレットで映画を撮る。その制作途中では作品を確認しあう場面があり、「BGMをこの辺に入れたほうが良い」「ここに声があるともっと効果的」といった意見交換から協創の空間が生まれた。

完成したコマ撮り映画の本編は10分に満たないが、子供たちが撮影したコマは15,000枚ほどもあったという。1コマごとに数ミリずつ動かしながら作った力作だ。

最後に、SUGOI部屋での「対話する」学習の場面。6年生の社会科ではタイの学校との交流を通して、自分たちができることを考える活動が行われた。4年生の社会科では、給食の安全・安心はどのように保たれているのかを考えるために農家と話しあいを行い、子供たちは生き生きと対話を楽しんだという。今後も自由な発想で、子供たちの学習環境はさらに拡張するのではという期待が高まる。

「バーチャルな学校空間」の作り方

続いては、千葉県の流通経済大学付属柏中学校・高等学校で数学を担当する水鳥未那人氏が登壇。同校では、新しいPC教室やバーチャル留学ルームなどのICT環境が充実し、中学校ではWindows、高校ではChromebookが1人1台端末として整備された。ただし、教員の端末については、各人の用途や使いやすさをもとにさまざまなOS、端末を使用しているという。活用が得意な先生は、機器の接続や教材の準備などをスムーズに実施し、つなぎ目のない授業を実践している。

次に、Google ClassroomやTeamsのようなWEB上における「もうひとつの学校空間」の構築に話は展開。水鳥氏は、Google製サービスを自動化するスクリプト言語であるGoogle Apps Scriptを活用した、Google Classroom上での年度更新の例を解説した。新年度が始まるまでに、Classroomに各クラスを設定し、担任と生徒を一括登録。さらに各クラスに教科担任の教員を登録する。こうしたセットアップがあれば、先生方は活用をはじめやすい。またGoogleフォームによるコロナ禍の体調管理の方法も紹介された。

「Google Apps Scriptは難しいし、こういった分野に詳しい人が必ずしも各学校にいるわけではない。わかりやすいネット上の記事等を積極的に検索できるような先生に、いろいろな仕事をしてもらえると良いと思う」(水鳥氏)

最後に水鳥氏は「教務が現実世界でやっている『学校空間』の構築をバーチャルでも実現するために、どのような人材を確保すべきか。私見にはなるが、そもそもガジェット好きである人、何でも調べて動いてみようとする人、他の先生からの質問に快く対応する人、8割の完成度でも仕組みが動くことを優先する人、加えて、映像配信ができる人。こういった人材はすぐに確保したほうが良い」と、今後のICT教育における学習環境の構築に欠かせない人材像を述べた。

授業内容や学習目標に合わせて適した場所を選ぶ時代へ

最後はパワープレイス 教育・公共ソーシャルデザイン部 デザイナーの観音千尋氏が、同社が取り組んできた事例と今後の展望を解説。パワープレイスは、2003年に内田洋行の設計部門が独立した設計事務所で、これまで数多くの教室のデザインを手掛けている。

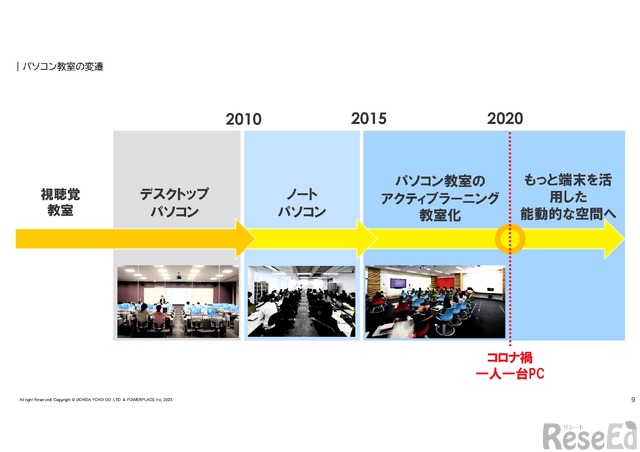

まずはPC教室の変遷を振り返る。現在は1人1台端末が普及し、端末を活用した能動的な空間、より専門的な空間が必要とされているという。

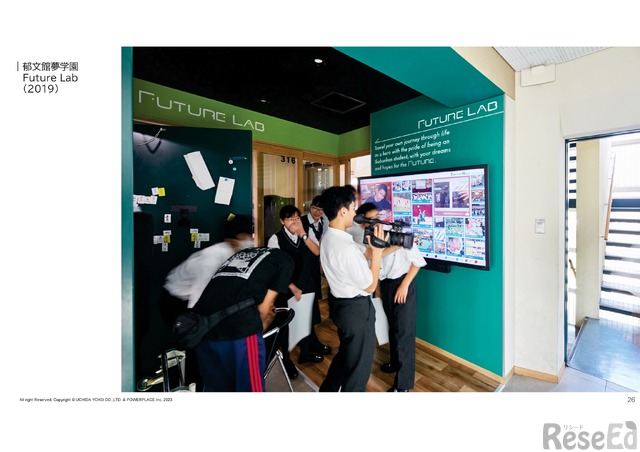

それでは、最新のPC教室はどのような姿に生まれ変わっているのだろうか。たとえば郁文館夢学園では生物の教室を改修し、デジタル顕微鏡の映像等を画面に写しながらの学習や、課外活動・プロジェクト型学習でグループワークをする際の活動拠点となる「Future Lab」が設置された。またそうした活動を学内にも知らせるデジタルサイネージを導入するなど、積極的な利用が続いている。

「学校からの要望で多いのはSTEAM教育やプレゼンテーション、海外提携校との遠隔授業、オンラインでのキャリア授業など。またプログラミング教育もゲーム作りだけではなく、センシングで自動ドアが開く仕組みを作るなど、実際にモノが動くプログラミングが増えている。さらに3Dプリンタを使ったデジタルファブリケーションやデザインシンキングをしたいという要望もある」(観音氏)

コロナ禍直前にできた成城学園初等学校の例。普通教室は、木の温もりを大事にする家具や天井が取り入れつつ、電子黒板付きのプロジェクターと高画質のモニター、書画カメラを設置。英語教室では、ディスカッションに加え、歌や踊りのアクティビティを行うことを考慮し、椅子や机、さらには電子黒板付きプロジェクターもキャスター付きのものを導入した。「理科のへや」は、横長のレイアウトでマルチモニターにデジタル顕微鏡を映し出せる。「工芸のへや」(美術教室)では、教室に設置されたモニターにiPadで生徒の作品を映し、感想を話しあうことで子供の理解力や興味が深まっているという。

「1人1台端末の活用が進み、文具のように使われるようになると、STEAM教育や教科横断学習、グループ活動や自主的な活動ができるスペースが必要とされる。またそうした教育を実践するために、教科の異なる先生同士でコミュニケーションを取ることが大切になる。実際に今、STEAM教育に対応した校舎を作りたいというお話をたくさんいただいている。授業内容や学習目標に合わせて、適した場所を選ぶ時代になってきたと考えている」と、観音氏は近い将来の学習環境の在り方を見据えてセミナーを締め括った。