教育出版社の旺文社はなぜEdTechに出資をするのか。同社は教育業界のイノベーションについて、どう未来を展望しているのか。旺文社ベンチャーズ マネージングパートナーで旺文社取締役の粂川秀樹氏、旺文社ベンチャーズ プリンシパルでハグカム取締役の宮内淳氏に、同社がEdTechに出資をするねらいや、設立から約3年間の活動について聞いた。

※ CVC(コーポレートベンチャーキャピタル)、VC(ベンチャーキャピタル):CVCは投資を本業としない企業が自己資金で直接投資したり、ファンドを組成し、自社の事業内容と関連するスタートアップに出資や支援をする組織。これに対し、VCは外部から資金を募りファンドを組成し事業領域を問わず有望なスタートアップに出資するファンドを運営する組織。

※ スタートアップ:革新的なアイデアやビジネスで市場を開拓し、短期間に急成長を目指す新興企業。

出版と教育の2軸からCVCを通してEdTechに参入

--旺文社ベンチャーズ設立のきっかけと目的からお聞かせください。

粂川氏:旺文社は今年創立90周年を迎える教育出版社です。出版事業と教育事業の両方に軸足を置いており、歴史は古いものの、昨今は両事業とも課題を抱えています。

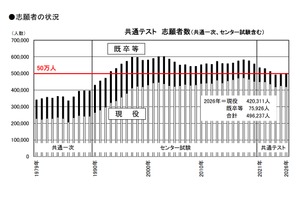

出版事業について言うと、国内の出版市場規模の推移は、1996年の2.7兆円をピークに右肩下がりで、今ではその半分以下になっています。2020年は紙の書籍と電子書籍の出版物を合計してようやく前年並みを確保したものの、紙の書籍や雑誌はずっと右肩下がりです。教育事業についても、受験人口や受験者数は減少し続けています。つまり、旺文社の事業領域がどんどん縮小しているという状態なのです。

幸いなことに旺文社の売り上げは順調ですが、いずれ落ちていくという不安はずっと抱えています。旺文社は、これまでにも新規事業を展開してきました。たとえば2000年頃からデジタル事業部を立ち上げ、電子辞書へのコンテンツ提供をはじめとしたライセンスアウト事業を展開してきました。また2014年ごろからは、大学受験用英単語帳「ターゲット1900」に対応した「ターゲットの友」などのアプリや「タンゴスタ!」などのWebサービスといった出版事業周辺の新規事業を立ち上げ拡げてきました。それらの活動の中で、さまざまなスタートアップや開発会社と接するようになり、スタートアップは1つの事業に集中しているので、ビジネスと意思決定のスピードも速く、収益上は赤字であっても資金調達で数億円単位のお金を使い事業を拡大させ、優秀な人材も集められることを知りました。そして、私たちの新規事業もうまくいっていますが、こうした企業とは「競争」ではなく、協力して未来の教育を創る「協創」をしたほうが良いと考えるようになりました。

同時にスタートアップと交流する中で「旺文社さんもCVCを始めないんですか?」という話をいただくこともがありました。また、同じ時期に社内でも、今後市場の成長が世界的に見込めるEdTech業界に参入すべきという議論がありました。そこで自社でも新規事業を展開しつつ、CVCとしてスタートアップに投資し、社外に仲間を作ることによって共に新しい教育の形を創っていこうと考えたのです。これが、CVCを作った経緯です。

--御社は教育系出版社の中ではデジタル化にかなり早くから取り組まれていましたね。

粂川氏:教育界のイノベーターでありたいという思いが会社としてあります。いち早く電子辞書を手掛けたほか、ヤフーに教育情報コンテンツを提供したり、大学受験雑誌「螢雪時代」をデジタル化した大学受験進学情報サイト「パスナビ」を立ち上げて運営してきました。出版社としてはデジタル化が早いほうだったかもしれませんが、他業界と比べるとまったく早いとは言えません。その点でも、この先、社外にも仲間を作ってEdTech事業を推進していく必要があると考えていました。

シナジーとリターンのバランスで出資を決める

--出資先はどのように選定されていますか。

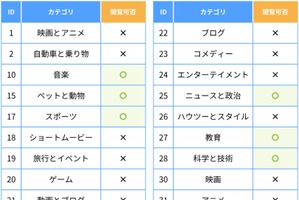

宮内氏:設立からこれまでの約3年間で、具体的な投資検討は110社、問合せのみだと1,000社以上にのぼります。出資先は純投資が11社で、そのうち海外は3社。また、海外VCへのLP投資も1社あります。

※ LP投資:ファンドへの投資を通じてスタートアップへ投資すること。

粂川氏:EdTechおよび周辺領域全般の技術やサービスをもつスタートアップが出資対象ですが、実際には幅広いですね。

宮内氏:一見、教育に関係ないような企業にも出資しています。たとえばMediBangはイラスト投稿サイトや無料のペイントツールを展開している会社ですが、イラストを同社に作ってもらうこともできますし、教育に近いところでは、ユーザーが自分で書いたものを投稿して他のユーザーから評価を受けるといったような非認知能力を高める教育につながると思っています。

粂川氏:投資のポイントはシナジーとリターンのバランスにあって、無理にシナジーを求めたりはしません。シナジーありきで動くとスタートアップに負担がかかってしまいますので、スタートアップからご提案いただいて、そこで旺文社の中でどんなリソースが利用できそうかという順序で進めています。

宮内氏:CVCですのでEdTech分野でのリターンももちろん考えて、ケースバイケースでシナジーとのバランスを見て決めています。また、EdTechに見えなくても教育に転用できる可能性がある技術やサービスで、リターンがある程度見込めると判断できれば、出資の検討をしています。

--出資の決め手となるポイントは何でしょうか。

粂川氏:1つ目は、経営陣の優秀さやチャーミングさです。2つ目が提供しているサービスの市場の大きさ、成長性を見ます。日本市場だけでは今後発展が厳しいので、経営者が海外への展開をどう見ているかもポイントです。3つ目がビジネスのユニークさや技術のすばらしさになります。技術の拡張性があるとさらに面白いと考えます。そのうえでシナジーとリターンのバランスを見て判断します。

たとえば、出資先のひとつであるRUN.EDGEは映像にリアルタイムでタグ付けできる技術をもっていて、サッカーなどスポーツの映像にタグ付けし分析したり、チームで共有できるサービスを展開しているのですが、その技術は教育にも展開できると思っています。実際に同社も教育業界への展開を進めていて、そういった拡張できる技術には期待をしますね。

コンテンツやネットワーク提供など教育分野で出資先を支援

--出資先に対して旺文社としてどういったサポートをしていますか。

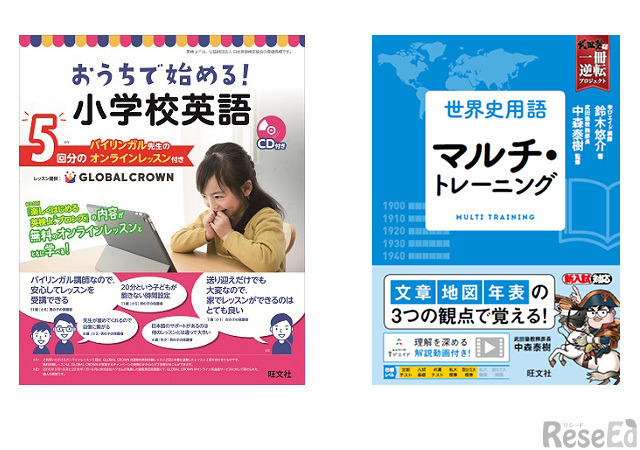

粂川氏:出資先への支援やシナジーについては、いくつかのケースがあります。たとえば幼児・児童向けオンライン英会話サービスを手掛けるハグカムでは、旺文社が得意とする出版事業で一緒に本を作ったり、オンライン英会話サービスに旺文社から英検対策コンテンツを提供したりしています。学習動画配信サービスを手掛ける学びエイドとは、旺文社と学びエイドと武田塾の3社でコラボして受験参考書も作りました。

また、教育現場とのネットワークをつなぐこともできると思っています。たとえばスタートアップは学校現場に入り込みにくいという課題を抱えていることが多いのですが、我々にはネットワークがあるので、高校・大学などへつなぐことが可能です。また、書籍を作ってそれをプロモーションツールとして全国の書店に並べることも、スタートアップのリーチにつながるのではないでしょうか。

旺文社としては、自社コンテンツを提供できるということと、教育現場へお繋ぎできるということが、スタートアップに提供できるメリットではないかと思っています。必要であれば、他社出版社をご紹介することもしています。

ビジネス面、技術的なところはスタートアップが素晴らしいものをもっているので、我々は旺文社の強い部分でサポートできればと思います。

--国内外のEdTech市場についてどう見ていますか。

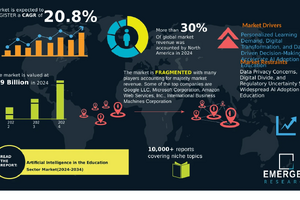

粂川氏:EdTechは日本でも成長していますが、世界ではそれ以上に成長しています。海外はEdTechへのお金のかけ方が違いますね。アメリカやインドなどは莫大な投資が集まっていて、非常に速いスピードで市場も技術も成長しています。そこまでプロダクト開発が進んでいなくても、また実証実験がそこまで済んでいなくても、有望な技術には資金が集まります。

それに比べると、日本はEdTechへの投資も少なく、教育現場へのスタートアップの参入の仕方も穏やかで、まだまだデジタル化が遅れている印象です。

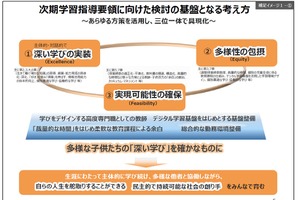

これは逆に言うと、今の日本教育はデジタルに置き換わっていく余地が非常に大きいということで、我々はそこに期待しています。GIGAスクール構想により1人1台端末が実現し、コンテンツも紙がデジタルに置き換わることはあり得ると思います。また、さらにデジタル化が進むにつれ、さまざまな学習データが貯まっていき、それを利活用する新しいビジネスが生まれるのではないでしょうか。今後、そうした新しいデータ分析を生かしたサービスなどがビジネスとして増えていき、資金も集まるようになるのではないかと思います。

EdTechのエコシステムで教育の未来を創る

--今後やってみたいことを教えてください。

粂川氏:出版社や教育関連企業、教育機関などとスタートアップをつなぐEdTechのエコシステムを創造していきたいと思っています。

日本にたくさんあるレガシーな教育企業とスタートアップをつなげ、お互いの良いところを持ち寄ってコンテンツやサービスを新しく作れないかと思っています。EdTechスタートアップ界隈をもっと盛り上げるようなイベントを行いたいとも話しています。

スタートアップやVC、EdTech業界、出版業界では各々横のつながりやコミュニティがあるので、それぞれに関わりのある弊社がそのつながりを仲介したり紹介し合ったりすることで、共に教育の未来を創っていきたいと考えています。実際に、我々と出資先のスタートアップとの接点も、人づての紹介が多いです。

宮内氏:皆SNSなどでつながっていて、たとえば資金調達が始まると、VC間やスタートアップ間で紹介し合ってやり取りをすることがほとんどです。

粂川氏:たとえば教育系出版社にも「学習参考書協会」といった70年以上続く団体があります。競合でありながら親しい仲なのですが、デジタル化にうまく踏み出せない会社もあり、もっているコンテンツが素晴らしいのにイノベーションを起こせず、スタートアップとつながる機会もない。そういったところをうまくつなげて、出版社のもつコンテンツとスタートアップの技術がコラボすると面白いものができると思います。

そうした関係者が集まって、つながるシステムを構築して、日本の教育とEdTech業界を盛り上げて進化させていきたいと思います。

エコシステムから教育の新ビジネスを発信

旺文社のEdTech投資では、旺文社の長い歴史で蓄積した良質なコンテンツと、教育・出版業界のネットワーク、さらにデジタル化にいち早く取り組んだことで得たノウハウのすべてが効果的にテクノロジーとつながり、これまでにない新しいサービスやコンテンツを生み出している。そして同社は自社だけに留まらず、豊富なネットワークを生かして、この「教育・出版のコンテンツ×EdTech」のコラボをさらに広げて日本の教育を進化させたいという。旺文社ベンチャーズが仕掛けるEdTechエコシステムに多くの出版社や教育関連企業、スタートアップが集まったとき、日本の教育をさらに豊かにする新しいビジネスが次々に発信されるのではないか。教育業界にイノベーションが起こることが期待される。