大麻や危険ドラッグなどの薬物が「手に入る」と考える学生が前年度より3割程度減少していることが2025年10月21日、関西4大学の共同調査結果からわかった。薬物乱用問題については、7割近くの学生が危機感や不安を感じていると回答した。

関西大学・関西学院大学・同志社大学・立命館大学の関西4大学は、2009年に薬物乱用防止に関する共同声明を発表。その取組みの一環として毎年、4大学共同で新入生を対象に「薬物に関する意識調査」を実施し、結果を報告書にまとめている。2025年度は、4月に入学した新入生2万7,895人を対象に4~5月に調査を実施し、2万4,023人(回答率86.1%)から回答を収集した。

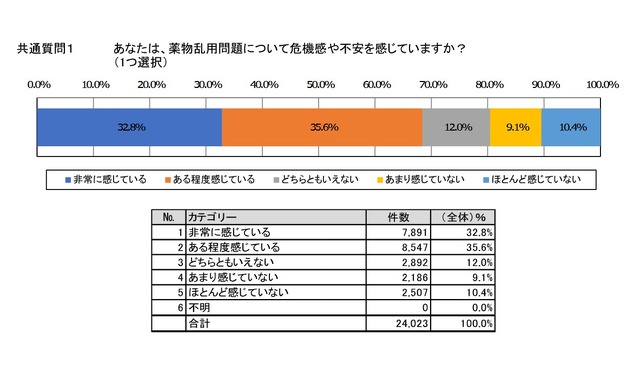

「薬物乱用問題について危機感や不安を感じているか」という問いには、「非常に感じている」32.8%、「ある程度感じている」35.6%をあわせて、68.4%が危機感や不安を感じていると回答した。

薬物の名前の認知度は「大麻(マリファナ、ハッパ、ハッシッシュなど)」が92.6%でもっとも高く、「覚せい剤(シャブ、スピード、エスなど)」が86.5%、「コカイン(コーク、スノウ、クラックなど)」が81.9%と続いた。前年度に回答を新設した「大麻入り食品(大麻グミなど)」の認知度は64.0%だった。

薬物使用に関しては、91.3%の学生が「どのような理由であれ、絶対に使うべきではないし、許されることではない」と回答。その一方で「1回くらいなら心や体へ害がないので、使ってもかまわない」(1.0%)、「他人に迷惑をかけないのであれば、使うかどうかは個人の自由」(6.6%)と考えている学生も依然として一定数存在していた。

薬物の使用や購入については、94.1%の学生は「誘われたり、勧められたことはない」と回答しており、前年度より1.1ポイント増加した。「購入を勧められたことがある」は0.5%(118人)、「使用を誘われたことがある」は0.9%(211人)、「無理やり使わされたことがある」は0.2%(52人)だった。周囲に薬物を所持したり、使用している(いた)人は「いない」が89.4%を占めたが、「いる(いた)」という回答も3.3%(800人)存在した。

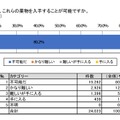

薬物の入手については「不可能だ」80.2%、「かなり難しい」12.2%と、不可能という回答が前年より30%ほど増加した。「難しいが手に入る」は5.8%、「手に入る」は1.8%と、いずれも前年度より大きく減少しており、入手が困難になっていることがうかがえる結果となった。

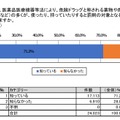

医薬品医療機器等法により、危険ドラッグと称される薬品や商品(脱法ハーブ、合法アロマリキッドなど)の多くが、使用や所持が罰則の対象となる薬物になっていることは「知っている」71.2%、「知らなかった」28.8%と、前年度からほぼ横ばい。市販薬の過剰摂取(オーバードーズ)が社会問題になっていることは、「知っている」81.7%、「知らなかった」18.3%と、前年度から認知度が増加した。

報告書は、各大学Webサイトなどで公開している。4大学では、2025年度も学生と共に取り組む啓発活動として、「啓発ポスター」を作成。今回の結果をもとに薬物乱用防止策を企画・立案し、引き続き薬物に関する教育・啓発活動を展開していくとしている。