文部科学省は2025年9月30日、「スモールステップからはじめる学校給食での地場産物等活用のためのガイドブック」を公表した。学校給食に国産食材や地場産物を取り入れるための工夫やポイントについてまとめたもので、各学校や自治体が小さな取組みから段階的に実践できるよう、豊富な先行事例とともに紹介。教育現場や地域関係者がすぐに活用できる実践的な内容が盛り込まれている。

ガイドブックでは、学校給食が子供の健やかな成長を支えるとともに、地域農業や食文化への理解を促す教育的役割を担っていると紹介。地場産物を給食に活用することは、食育を実践的に学ぶ機会であるだけでなく、地域の農林水産物に愛着をもち、持続可能な農業につながる大きなメリットがあるとしている。

一方で、地場産物の活用には教育関係者・農林漁業関係者双方の協力が必須であり、現状取組みが十分に進んでいない自治体も多くみられるという。そこで、文部科学省では、月1回の導入や特定食材からの利用開始といった取り組みやすい方法を提示し、「大きな改革」ではなく持続的なスモールステップで進めることを推奨。ガイドブックの第1部では、「学校給食での地場産物等活用における課題と対応策」と題し、自治体における推進体制や生産・供給調整、使用条件について、具体的な実施案やスモールステップポイントを解説している。

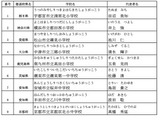

さらに、第2部では全国の自治体における地場産物等活用の先進事例として、12の自治体の取組みを紹介。たとえば、1974年ごろから地場産物の活用に着手している岩手県遠野市では、「伝統野菜などを活用した地域食文化の継承の取組み」を進めており、2021年度~2025年度における学校給食に使用する遠野産食材の割合(重量ベース)を66.0%と設定。2024年度は年間を通じてほぼ毎日(201日のうち185日)、遠野産食材を提供したという。さらに、地場産物を活用することで、地場産物や食文化に対する児童生徒の理解醸成にもつながっている。

また、東京都小平市の「JA・農家・栄養士・行政との連携による持続的な供給体制の構築」の事例を紹介。2009年度から地場産農産物を購入した学校に対する補助制度を導入し、2020年度からは地場産農産物の使用量に応じて補助割合が高くなる方式で交付。地場産農産物の調達や、各学校への配送、生産状況や学校側のニーズなどの情報共有といった業務をJA東京むさしが担い、学校給食における使用量の多い農産物17品目をリスト化することで、計画的な出荷が見込めるようにするなど、持続的な供給体制の整備を進めている。

巻末には参考資料として、学校給食での地場産物等活用に係る参考ツールと地方公共団体における学校給食での地場産物等活用促進のための条例や計画等の参考例を添付。地場産物等を使いたいけれどまだ取り組めていない学校や、さらに工夫してもっと地場産物等を使いたいと考えている生産者などの取組みの一助となるような情報を提供している。地元食材の利用は地域経済や輸送、環境面の効果もあり、各地で段階的に取組みが広がっていくことに期待が寄せられる。