学校に寄せられるさまざまな相談やクレーム。保護者や地域からのクレームに先生はどのように対応するのが良いだろうか?クラス担任として豊富な経験がある鈴木邦明氏に、学校へ寄せられるさまざまな相談に対応する際のポイントを聞いた。第247回のテーマは「担任に電話連絡がつかない」。

何でも学校が責任を負うべきではない

学校の電話をある時刻から留守番電話の対応にするところが増えています。たとえば、午前8時から午後5時までは人が対応するけれども、それ以外の時間は留守番電話で対応していくというものです。私はこういった流れは当然だと思っています。

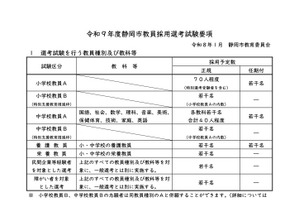

留守番電話にすることで何らかの不都合が生じるから留守番電話にすべきではないと主張する人がいます。現在の学校の状況を考えるとそういった考えは間違っていると私は思います。日本では、これまで子供に関する多くのことを学校(教職員)が担ってきました。本来は家庭(保護者)の責任であるものまでも学校が受け持っていた部分があります。何でも学校が責任を負うべきではないと思います。実際、学校の役割が年々肥大化し、さまざまな部分で問題が噴出してしまっているのが現在の学校です。教職がブラックだと言われることも多く、そういったことも関連して、教員採用試験の倍率(特に小学校)は下がってしまっています。試験方法の改善(回数を増やす、試験科目を減らすなど)を試みているのですが、残念ながら受験者の動向に大きな変化はないようです。

子供に関わるトラブルに関して学校外(物理的にも、時間的にも)のことについては第一義的に家庭に責任があります。私物のスマホなどでのSNSにおけるトラブルなどは保護者がしっかりと関わるべき問題です。そのほか、緊急事態に関しては、怪我などの場合は消防に連絡すべきですし、犯罪(万引きなど)などの場合は警察に連絡していくべきものです。これまでのように何でも学校(教職員)が対応するというやり方は見直すべきでしょう。

電話以外の連絡方法を確保する

そういった方向性で取り組んでいくにあたり、「担任に電話がつながらない(連絡が取れない)」ということにならない仕組みを作ることが必要でしょう。授業時間には電話に出られない教員も多いので、校内できちんと連絡の引き継ぎができることは当然です。また、働いている保護者も増えている現状では、電話以外の連絡方法を確保しておくことが重要でしょう。現状では、メールなどが良いでしょう。各学校で連絡用アプリを使っている場合はそちらでも良いでしょう。

さらに留守番電話の通話を文字起こしをして転送するという仕組みなどを活用することも良いでしょう。私の使っているスマホ(iPhone)では、標準の機能として「留守番電話の通話内容の文字起こし」があります。以前は難しかったものが技術の進歩によって、無料または安価で活用することができます。こういった技術を上手に活用していくことで、学校における課題を解決(軽減)していくことにつながります。

教職員の勤務の適切化はとても重要なことです。適切な形での勤務がなされることによって学校が良い方向へ変わっていくと私は考えています。このことは、学校の質、教育の質に関わりがあり、結果として子供のより良い育ちへとつながっていくものでしょう。

本企画では、読者の皆さまからの質問を受け付けています。下記のボタンをクリックして表示されるフォームより送信ください。実際に学校へ寄せられた相談のほか、保護者が学校へ伝えた相談など、鈴木先生に対応方法を聞いてみたい相談事例を募集します。

質問をする