Googleは2025年7月15日、教育関係者向け記者説明会を開催し、教育現場におけるAI活用の新機能や支援プログラムを発表した。説明会は、Google for Education営業統括本部長の杉浦剛氏による新機能プレゼンテーションと、三重県立名張青峰高等学校の向山明佳教諭による実践事例紹介の2部構成で行われ、AIは教育をどう変革していくかに関する具体的なビジョンが示された。

教育に最適化されたアプリ「Gemini for Education」

説明会の冒頭、杉浦氏はGIGAスクール構想が第2期を迎え、教育現場で生成AIへの関心が急速に高まっている現状を指摘。文部科学省のガイドラインも後押しとなり、AI活用が新たなステージに入ったとの認識を示した。

杉浦氏は直近アップデートされた機能として、Geminiが既存のGoogle Workspace for Educationのコアアプリ「Gemini for Education」に統合され、デフォルトで利用できるようになった点を強調、4点の大きな特徴を紹介した。

1. エンタープライズレベルのデータ保護:Workspaceの堅牢なセキュリティ基準が適用され、入力データが広告やモデルの学習に利用されることはない。

2.管理者による制御:教育委員会や学校の管理者が、組織単位やユーザー属性に応じて利用を制御できるため、安全な導入が可能。

3.教育特化モデル「LearnLM」搭載:安易に答えを提示するのではなく、生徒の思考プロセスを促し、学習を深めることに特化した対話を行う。

4.最先端モデル「Gemini 2.5 Pro」の利用:これまで有償版でしか利用できなかった高性能モデルが標準で利用可能になり、より高度な演算や複雑な指示に対応する。

これにより、プログラミング知識がなくても対話形式で学習アプリを開発できる「Canvas」や、より深い調査を行う「Deep Research」、画像や動画の生成など、創造性を刺激する多様な活用が期待される。

さらに、アップロードした資料のみを情報源とする「NotebookLM」も強化。50言語の多言語対応や、要約内容から直接動画を生成する機能が追加された。また、これまで年齢制限のあったGeminiが、Workspaceアカウントをもつ児童生徒であれば小・中学生からでも利用可能になったことも大きな変更点だ。なお、他のコアサービスと同様,、管理者は組織部門ごとにGeminiアプリやNotebookLMの利用有無を設定できる。

Googleはこれらのツール活用を支援するため、児童生徒向けの「プロンプトライブラリ」の公開や、研修プログラムの拡充も発表。特に注目されるのが「Geminiパイロット自治体プログラム」の開始だ。これは、意欲の高い自治体とGoogleが協働し、教員の働き方改革や児童生徒の学習におけるAI活用のモデルケースを創出する取組みで、日本の教育現場におけるAI活用の本格的な普及を目指す姿勢を鮮明にした。

Geminiを活用した「普通の学び」のアップデート

続いて、三重県立名張青峰高校の向山明佳教諭が登壇。「普通の県立高校」でのリアルな実践事例を報告した。

同校では、ICTを「文具」、AIを「自分のやりたいことを実現するための道具」と位置付け、生徒の主体的活用を促している。導入にあたっては、保護者や職員への丁寧な説明、校内ガイドラインの策定など、慎重なプロセスを踏んだ。特にユニークなのが、生徒に自分の「推し」についてAIに質問させ、その回答の誤り(ハルシネーション)を自ら発見させることで、AIの特性を体験的に学ばせる取組みだ。

具体的な活用事例として、3つの柱が紹介された。

第1に「総合的な探究の時間」での活用だ。生徒ひとりひとりの多様な探究テーマに対し、教員が個別に対応するのは困難だが、AIが壁打ち相手となり、テーマの深掘りや調査方法の提案をサポート。プロンプトの雛形を共有することで、生徒はスムーズにAIとの対話を進められるという。

第2に「フィードバックの充実」である。レポート評価の際、教員が作成した評価観点(ルーブリック)を登録したカスタムプロンプト「Gems」を活用。これにより、個々の生徒に対して具体的で質の高いフィードバックを効率的に返すことが可能になり、生徒の成果物の質が目に見えて向上した。

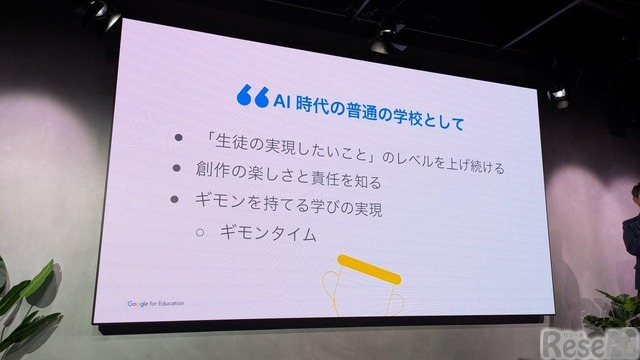

第3に「全員がクリエイターになる」活動だ。プログラミング能力のない生徒たちが、「Gemini Canvas」を使い、英単語学習アプリやメイクのシミュレーター、4コマ漫画作成ツールなど、自身の興味に基づいたオリジナルアプリを次々と開発。この成功体験が創作意欲を刺激し、「もっと作りたい」というポジティブな連鎖と、生徒間でのプロンプトの教えあいを生んだ。向山教諭は、「この活動を通して、創作の楽しさだけでなく、クリエイターとしての社会的責任を教える好機にもなった」と語った。

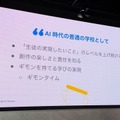

向山教諭は、「AI時代に重要になるのは『自分は何をしたいか』だ。AIはその実現レベルを上げ続けるための強力な道具になる」と述べ、AIが普通の学校の学びをより面白く、創造的に変えていく可能性を示した。

未来を担う大学生が集結、Google「Gemini Day」で探るAIと教育の最前線

![どうなる!? 学校での生成AI活用…Teacher’s[Shift]新春SP](/imgs/p/7UQJZRUXmPkVIZBOtGebBtTX_9gR2tvc3d7f/40406.png)