学校に寄せられるさまざまな相談やクレーム。保護者や地域からのクレームに先生はどのように対応するのが良いだろうか?クラス担任として豊富な経験がある鈴木邦明氏に、学校へ寄せられるさまざまな相談に対応する際のポイントを聞いた。第237回のテーマは「親の出勤時間に合わせて学校を早く開けてほしい」。

小1の壁

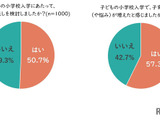

幼稚園・保育園から小学校に子供が入学する際、さまざまな段差があります。学校(教員)としては、「小1プロブレム」と呼ばれるものがあります。園と学校の仕組みの違いなどに子供が戸惑い、不適応を起こすものです。親としては、「小1の壁」と言われるものがあります。子供の登校時間や下校時間が親の就労の時間とマッチせず、困難を抱えることを指します。特に、それまで保育園に通っていた家庭では、そういったことが起こりやすいです。

今回のテーマである「親の出勤時間に合わせて学校を早く開けてほしい」というものは、親の就労などと関係しています。これは、仕事をしている保護者が仕事のために自宅を出たい時間と子供が登校のために自宅を出る時間にギャップがあるという状況によるものです。保育園の場合、比較的早い時間(7時くらい)から登園できるところもあります。それと比べ、小学校は学校の開始時間が8時すぎで、登校時間も8時前後となっているケースがほとんどです。

教職員以外の人が学校を早く開ける

私は「学校を早く開ける」という考えには賛成の立場です。ただ、その役割を教職員がするというやり方はやめるべきだと思います。現在の学校(教員)は、現状で非常に多忙な状況です。従来から取り組まれているものに加え、後から「〇〇教育」のようなものが加わり、学校は「空気がいっぱいに入った割れそうな風船」のようなものだと思います。ちょっとの刺激で風船が破裂してしまいます。

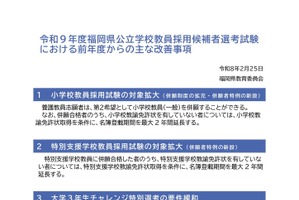

そういった状況においては、教職員以外の人が学校を早く開けることの仕事を担っていくことが良いでしょう。今回のテーマだけでなく、学校にはもっと教職員以外の人が関わっていくべきだと私は考えています。さまざまな立場の人が関わることで、それまでとは違う視点で学校教育活動を進めていくことも可能になります。具体的には、行政(市区町村)の教育委員会ではない部署(福祉、子育て)が対応していくことが良いでしょう。実際に、東京都の豊島区や品川区では、そういったやり方で取り組んでいます。他には、民間企業(学童など)が取り組んでいくやり方もあります。公的な補助金を一定額出していくことで、こういったことが取り組みやすくなります。

また、実際に取り組む際は、学校の空き教室を活用していくと良いでしょう。子供の数が減っている学校も多く、空き教室が増えています。そういったものを上手に活用していくことで子供が育つ環境をより良くしていくことができます。また、校舎の建て替えや学校の統廃合などと関連して、今回のテーマを考えていくことも良いでしょう。さらに、学校単体で考えるのではなく、公民館(地区センター)、図書館、高齢者施設などの建て替えなどの際、さまざまな形で学校と関わりを持っていくことも良いでしょう。これからは人口が減っていくことは確かなことです。学校を含めた公共施設のあり方も変わっていくのだと思います。

本企画では、読者の皆さまからの質問を受け付けています。下記のボタンをクリックして表示されるフォームより送信ください。実際に学校へ寄せられた相談のほか、保護者が学校へ伝えた相談など、鈴木先生に対応方法を聞いてみたい相談事例を募集します。

質問をする