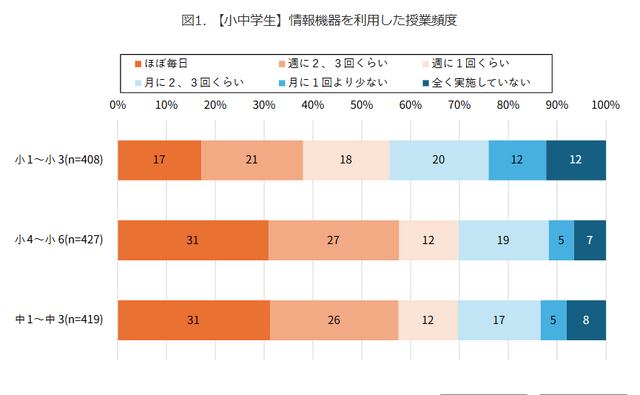

情報機器を利用した授業を毎日利用する小学校高学年・中学校は約3割であることが2025年5月8日、モバイル社会研究所の調査結果から明らかとなった。情報機器の利用頻度は、ICTスキルにも影響を及ぼしていることがわかった。

この調査は、全国の小・中学生とその親を対象に実施した「2024年親と子の調査」(2024年11月)をもとに、情報機器を利用した授業の学年別・地域別の実施頻度や、情報機器の利用頻度による影響をまとめたもの。

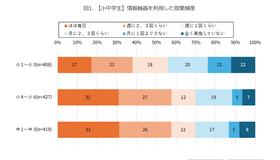

調査によると、小学校高学年・中学校での情報機器を利用した授業の頻度(学校での利用)は、「毎日利用」が約3割、「月2・3回」以下が約3割という結果となり、学校・クラスごとに大きな差があることが明らかとなった。

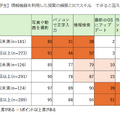

地域別でみると、週1回以上情報機器を利用した授業を実施している割合は、中国・四国地方の72%がもっとも多く、ついで関東と九州・沖縄が各68%で続いた。実施頻度がもっとも少なかったのは東海で58%、ついで近畿62%となった。

情報機器を利用した授業頻度の差で、ICTスキルに差が生じているかを確認すると、小1~小3では「写真や動画を撮影」「パソコンで文字入力」「情報検索」、中1~中3では「最新のOSにアップデート」「作品をインターネトで共有」で大きな差が確認できた。学年によって異なるものの、情報機器を利用した割合が高いグループが、できる割合が高い傾向が確認された。

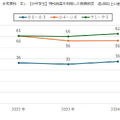

また、授業頻度の差が与える影響は、ICTスキルの差にとどまらず、「進捗状況の把握」「意見の言いやすさ」「他人を参考にする」といった、授業への感想にも及んだ。しかし、情報機器を利用した授業頻度を調べたところ、この3年大きな変化がないという。