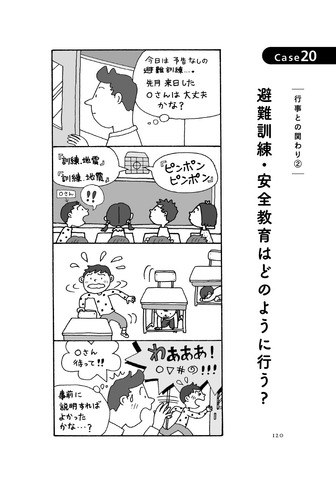

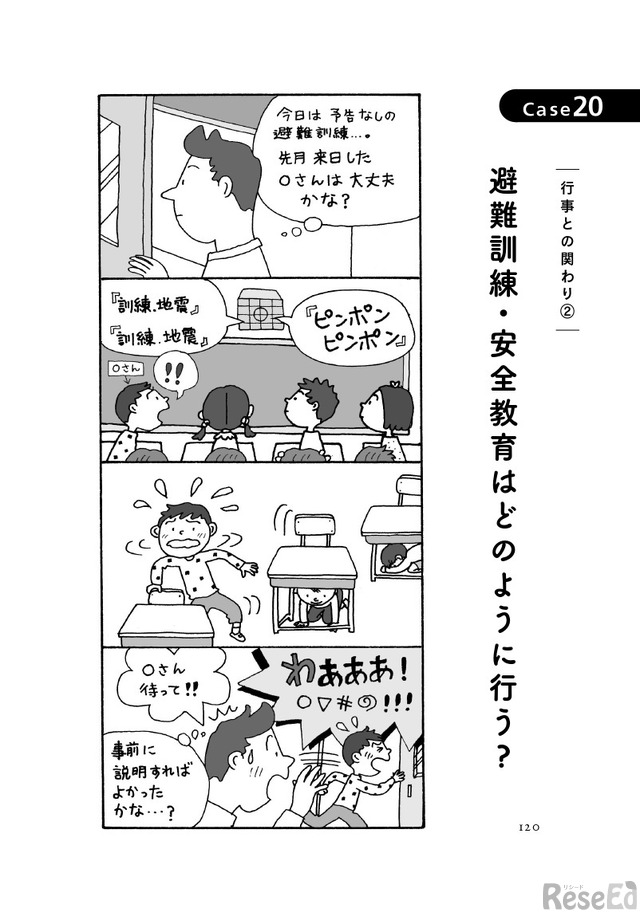

地震のない国から来た子供への訓練って!?

2011年3月11日、大きな揺れが襲い、子供たちは校庭へ避難しました。私が当時勤務していた横浜市立I小学校は、全児童の約7割が外国人児童でした。母国で大きな地震を経験したことがない外国人保護者は、スーパーで食品や生活用品を買い集め、避難場所であるI小学校の体育館に避難してきました。その後約数か月間、長い人で約1年間、子供たちだけを母国に避難させたご家庭もありました。

小学校では、このような地震に備え、また、火事や風水害、不審者対応等、さまざまな場面を想定し、避難訓練を行っています。しかし、外国人児童たちにとっては、突然のサイレンがとても衝撃的なようで、ショックで数日間欠席してしまう子もいます。そのため、日本語に不慣れな外国人児童の初めての訓練には母語通訳者等が寄り添い、訓練の意義や対応のしかたについて、子供の発達段階に応じて適切に教える必要があります。また、I小学校の学区にある外国に関係のある方々が多く住んでいる団地では、年に数回の防災訓練があります。子供たちが学校で学んだ災害から身を守るための方法や避難のしかたなど、子供から親に伝える良い機会となっています。

子供を確実に保護者に引き渡すには

各小学校では、災害時に子供たちを学校に引き留め、保護者に迎えに来てもらって確実に引き渡す訓練が行われています。一般的には、年度当初に「引き渡しカード」のようなものを提出してもらいます。そこには、引き渡しの際に来校する可能性のある方の名前を複数書くことになっています。つまり、「どこの、誰?」がわからない方には、子供を引き渡さないための工夫です。

多くの家庭では、両親や祖父母の名前を記入してきますが、外国人児童の保護者の場合、想像もしない方が来校することもあります。中学生が、学校を早退して、弟妹を迎えにきたこともありました。迎えに来るまで学校に引き留めるよう連絡してきて、夜になってから引き取りに来ることもありました。外国人児童の保護者の中には、正社員契約をしている方が少なかったり、正社員であっても有給制度等の福利厚生が整っていないことがあったりするため、引き取りは仕事を休んでまで行うようなことではない、と考えている方もいるようです。子供たちが安心して生活できるように、保護者の方には丁寧に説明して、理解してもらうことが大切です。

子供たちが日本で安全に生活するために

海外に行くと、歩道や横断歩道が整備されていない国が意外と多いことに驚いてしまいます。特に、近年、来日する方々が多い中国やベトナムでは、車やバイクが絶え間なく走る道路をいとも簡単に横断している人々を見かけます。そのような生活経験をしてきた人々の中には、来日後、歩道を歩き、信号が青になるまで待ち、横断歩道を渡ることに対し、抵抗がある人もいるようです。

また、自転車の乗り方も事故がなければ、多少の危険運転や接触事故は当たり前、と考えている方も少なくありません。そのため、子供たちには、警察署と協働した交通安全教室の中で、道路の歩き方や自転車の乗り方等の他、子供たち自身が加害者になる可能性についても必要字応じて話すことが大切です。また、特に外国人児童が多く在籍している学校では、外国人児童の保護者の方々にも交通安全教育に参加していただき、子供たちといっしょに体験をする機会を設定するとよいでしょう。

<協力:小学館>

学級担任のための外国人児童指導ハンドブック

学級担任のための外国人児童指導ハンドブック発行:小学館 著/菊池聡

外国人児童のいる教室で起こりがちなトラブルやエピソードを4コママンガで紹介しながら、外国人児童指導におけるさまざまな悩みに具体的に答え、すべての子供がともに学び成長していける教室をどのようにつくればよいかを易しく解説していく。

日本語がわからない子供とのコミュニケーションの取り方や日本語指導、学習指導、外国人児童のいる学級のつくり方等、具体的な指導アイデアも満載で、多文化共生時代の学級担任の強い味方となる1冊だ。