ネット時間が長いほど、ゲーム依存への危険性が高まる

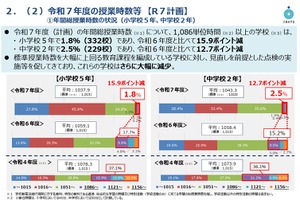

富山大学は、2018年7月~9月に富山県教育委員会が実施した「とやま安心ネット・ワークショップ事業」の一環として、ゲーム利用の調査を行った。対象は富山県内の小学4~6年生1万3,092名、最終分析数は1万1,826名。

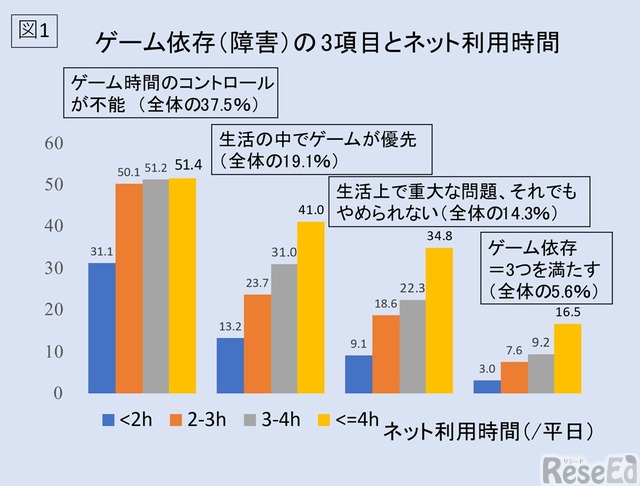

世界保健機関(WHO)は2022年からゲーム依存を正式な精神疾患と認定している。ゲーム依存の診断項目は、「ゲームを使用する時間をコントロールできない」「生活の中でゲームを優先してしまう」「生活上(学業、家庭、仕事等)において、ゲームのせいで重大な問題を起こしている。それでもゲームをやめられない」の3点。この3点すべてに「はい」と答えた児童をゲーム依存とした。

調査の結果、ゲーム依存が疑われる児童は、男子7.8%、女子3.2%、全体で5.6%だった。40人学級の場合、ゲーム依存の児童は2~3名存在することになる。

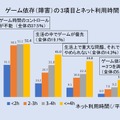

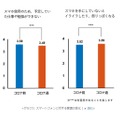

平日のネット時間(ゲーム以外のSNSや動画閲覧を含む)とゲーム依存の診断項目の関係を見ると、「ゲーム時間のコントロール不能」は全体で37.5%、ネット時間が2~3時間の児童では50.1%にのぼる。「生活の中でゲームが優先」は全体で19.1%、ネット時間が4時間以上で41.0%。「生活上で重大な問題」は全体で14.3%、ネット時間が4時間以上で34.8%。つまり、ネット時間が長いほど、ゲーム依存への危険性が高まることが明らかになった。

ゲーム依存の対策に重要な3つのこと

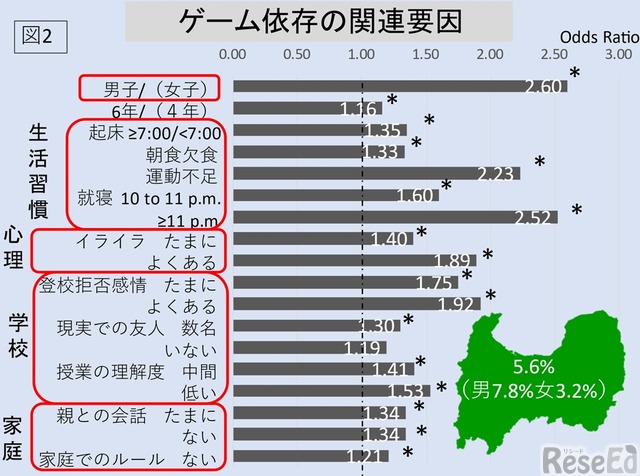

ゲーム依存と生活習慣、学校、家庭環境との関連について、ゲーム依存の危険度(オッズ比:OR)を算出すると、ゲーム依存は男子(女子に比べてOR=2.6倍)、不健康な生活習慣(起床が7時以降OR=1.35倍、運動不足OR=2.23倍、遅い就寝OR=1.60~2.52倍)、いらいらが頻回(OR=1.40~1.89倍)、学校での環境(登校拒否感情が頻回OR=1.75~1.92、授業理解度が低いOR=1.41~1.53)、家庭での環境(親子であまり会話がないOR=1.34、ネット利用に関するルールがないOR=1.21)の項目が有意に高い危険度を示した。分析の結果から、ゲーム依存の対策には、「規則正しい生活習慣」「親子の会話を増やす」「家庭でのルール作り」が重要であるという。

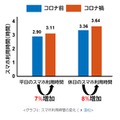

コロナ禍でスマホ利用時間が増加、スマホ依存傾向は減少

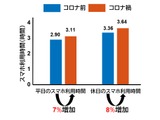

新型コロナウイルス感染症の影響により、家で過ごす時間が増えている。KDDIとKDDI総合研究所、国際電気通信基礎技術研究所(ATR)の3者は、2019年12月(コロナ前)と2020年8月(コロナ禍)に、新型コロナウイルス感染症のパンデミックがスマホ依存、ゲーム障害、ネット依存に及ぼす影響を調査した。調査は、全国の20歳から69歳の男女5万1,043名を対象にオンラインで実施。

スマートフォンの利用時間は、コロナ前と比べて、コロナ禍では平日で7%、休日で8%増加した。一方、スマホ依存傾向がある人の割合は0.7%とわずかに減少した。

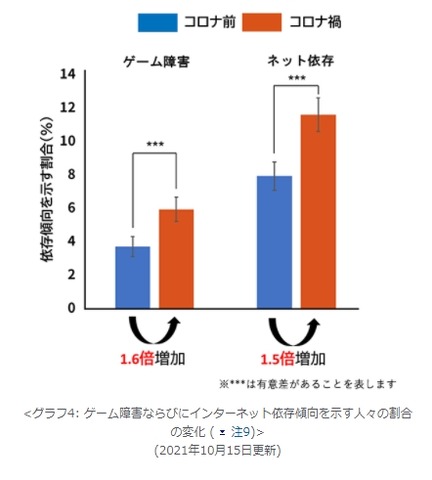

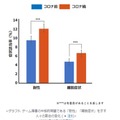

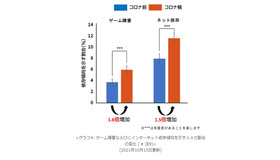

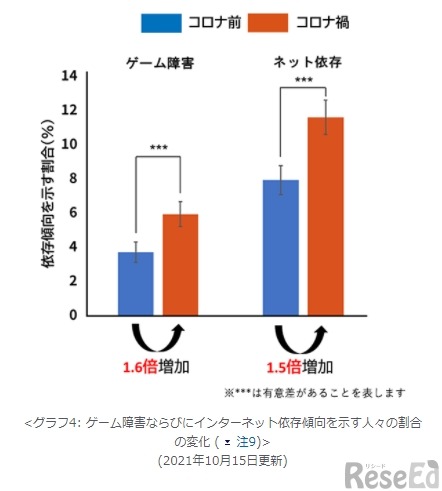

コロナ禍でゲーム障害が1.6倍増

コロナ禍で依存傾向がある人を示す割合は、ゲーム障害が1.6倍増加、ネット依存が1.5倍増加した。また、ゲーム障害の中核的な症状である「耐性」「離脱症状」も増加。これらの症状を持つ人は、ゲームプレイの長さに問題を感じてもゲームをやめにくく、治療にも時間がかかるとされている。また、ゲーム障害に関しては症状の傾向から、一過性の問題ではなく、コロナ禍収束後も持続した問題となる可能性も示唆された。

ゲーム障害やネット依存傾向がある人の増加は、新型コロナウイルス感染症のパンデミックによるストレスが一因として考えられる。新型コロナウイルスの感染者は非感染者に比べ、ゲーム障害になるリスクが5.67倍にのぼる。新型コロナウイルスの感染者は感染による大きなストレスに対処するためゲームにのめり込み、ゲーム障害のリスク増加に繋がった可能性があるという。