「子どもの持ち物へのいたずらなどがあったのですが…」という連絡が保護者からあることがあります。こういったケースでは迅速な対応が求められます。

文部科学省は2021年3月9日、「EDU-Portシンポジウム」を対面とオンライン配信で開催した。政府系機関や大学、教育事業者など、教育関係者が一堂に会し、これまでの成果や今後の方向性などを語りあったシンポジウムの模様を紹介する。

LINEみらい財団と静岡大学は2021年3月9日、共同開発した教材「情報防災訓練」を活用した公開授業を行った。埼玉県にある浦和ルーテル学院中学校2年生のクラスで実施された。

リシードおよびリセマムは、2021年4月1日より2022年3月31日までの期間、GIGAスクール時代の子どもたちの学びを進化させる最新情報を発信する「Virtual教育ICT Expo 2021」を開催する。開催に先立ち3月10日、プレサイトをオープンした。

文部科学省は2021年3月5日、全国の大学・短大・専門学校などを管轄する自治体や法人等に対し、経済的に困難な学生等に対するきめ細かな支援についての依頼を文書で通知した。大学が独自に行った支援事例の紹介と合わせ、Webサイトでも公開している。

![仕事もプライベートも充実させる時短術…Teacher's[Shift] 画像](/imgs/std_m/4219.jpg)

先生の働き方改革を応援するラジオ風YouTube番組「TDXラジオ」は2021年3月8日、Teacher’s [Shift]~新しい学びと先生の働き方改革~第18回の配信を公開した。新宿区立富久小学校の岩本紅葉先生をゲストに迎え、仕事もプライベートも充実させる時短術などに迫る。

文部科学省は2021年3月5日、令和2年度(2020年度)教職員団体への加入状況に関する調査結果を公表した。2020年10月1日現在、公立学校教職員の日教組への加入率は21.3%、教職員団体全体の加入率は31.4%。いずれも低下傾向が続いている。

感染予防の観点から教室の換気などがよく行われていますが、それによって服装に関する問題が生じる場合があります。具体的には「教室が寒いのに上着やコートなどを着させてもらえず、寒さで授業に集中できない」などのものです。

ワールド・ファミリー バイリンガル サイエンス研究所(IBS)は、CLIL(内容言語統合型学習)授業に参加した子どもは、従来のEFL(外国語としての英語)授業に参加した子どもより、第二言語(英語)の理解語彙数が多いとする研究に関する記事をWebサイトに公開した。

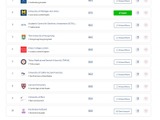

世界大学評価機関の英国クアクアレリ・シモンズ(Quacquarelli Symonds、以下QS)は2021年3月4日、科目別QS世界大学ランキングを発表した。今回、調査対象になった日本の大学の該当科目の58%がランク入りを逃した一方で、順位を上げたのは16%だけだった。

バイテク情報普及会は2021年5月31日まで、高校生の農業とバイオテクノロジーの理解促進につながる科学教育活動への支援を行う「第5回高校生科学教育大賞」の支援対象校を募集する。最優秀賞または優秀賞に選ばれた学校には、活動費用として最大100万円を支援する。

東京都教育委員会は2021年3月1日、慶應義塾大学SFC研究所と教育ダッシュボード開発に伴う共同研究について協定を締結した。都教委が進める、成績や出席情報、学習履歴といった教育データを可視化して分析する「教育ダッシュボード」の開発について共同研究を進める。

ReBitは2021年3月1日、教員がLGBTについて学ぶ教材キット「教職員研修版 Ally Teacher’s Tool Kit(アライ先生キット)」を無料公開した。個人のeラーニングや教員研修などに活用できる。申込みやダウンロードはReBitのWebサイトで受け付けている。

関西大学は2021年2月25日、コロナ禍の学生の実態把握や教育改善などを目的とした第2弾学生調査アンケート結果を公表した。知識伝達・習得にはオンライン授業が効果を発揮し、対面授業ではそれ以外の資質・能力の育成に寄与しうる授業デザインが求められることがわかった。

資格取得に向けた教育サービスを展開するTACは、2021年3月14日に教員採用試験の対策講座「論文・面接で役立つ指導事例解説」をオンラインで開催する。参加無料、定員は先着500人。事前予約制でWebサイトで申込みを受け付けている。

![広尾学園の学校改革の裏側に迫る…Teacher's[Shift] 画像](/imgs/std_m/4032.jpg)

先生の働き方改革を応援するラジオ風YouTube番組「TDXラジオ」は2021年2月22日、Teacher’s [Shift]~新しい学びと先生の働き方改革~第16回の配信を公開した。広尾学園中学校・高等学校の金子暁先生をゲストに迎え、常に新しい学校モデルを目指す取組みや思いに迫る。