学校に寄せられるさまざまな相談やクレーム。保護者や地域からの相談に先生はどのように対応するのが良いだろうか?クラス担任として豊富な経験がある鈴木邦明氏に、学校へ寄せられるさまざまな相談に対応する際のポイントを聞いた。第202回のテーマは「登下校にGPS端末を持たせたい」。

子供の通学時の安全は保護者が責任を持つ

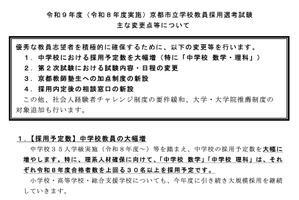

先日、この連載は200回を迎えました。全部で200記事ある中で「通学路指導に教師が立番すべき?」という記事がもっとも読まれたものでした。保護者にとって子供の通学時の安全はとても気になる事柄です。事故なども心配ですし、誘拐などの可能性もあります。そういったことを関連して、保護者から「登下校にGPS端末を持たせたい」という相談を受けることがあります。

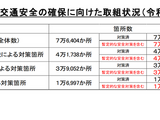

自宅から学校までの間の安全については基本的には保護者が責任を持つことになっています。特に子供の年齢が小さい小学校低学年の時期は色々と心配になることがあります。統計では小学校1年生、2年生での交通事故の発生が非常に多くなっています。登校班がある小学校の場合、登校時にはまわりに他の子供が何人もいることが多いです。登校班がない学校でも、通学時間は全学年が同じ時間であり、多く子供と一緒に登校することになります。ただ、下校時は学年によって下校時間が違うことや自宅に近づくにつれ、他の子供とは分かれて別の道を通ることで、周りにいる人が少なくなりがちです。登校時と比べると、下校時の方がさまざまなトラブルが起こりやすい状況ということがわかります。

また、都市部においては電車やバスなどの公共交通機関を使って通学している子供も一定数います。自宅と学校との距離が離れていることやいくつもの乗り物に乗ることや駅での乗り換えなどもあり、保護者としてはその間のトラブルが心配になります。

端末の適切な使い方を子供に考えさせることが大切

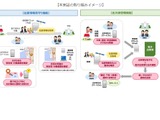

そういったことを踏まえると今回のテーマである「登下校にGPS端末を持たせたい」という保護者の思いは十分に理解ができます。似たようなものとして「防犯ブザー」や「携帯電話・スマホ」などがあります。こういったものを登下校の際に子供が持つことは防犯の観点からは明らかに良いことです。ただ、違う問題が生じる場合があります。それらの道具が遊び道具になってしまう問題です。特に携帯電話やスマホなどは、簡単に子供が防犯以外の目的で使うことも可能です。登下校時や学校において、そういったものをどのように扱っていくのかということが問題となります。

この問題は、通学時のそういった機器の使用に関することだけでなく、学校における幅広いさまざまなことに関係してくると私は考えています。それは、たとえばGIGA端末の適切な使い方などです。授業中に「学習とは関係のない動画を見ていた」「ゲームをしていた」などか実際に起こるトラブルです。便利な道具であっても、使い方を誤った場合、他の部分で問題が生じてきます。そういったことに関して、子供にきちんと考えさせることが大切でしょう。教師が上から規則のような形で縛るのではなく、子供たちが考え、話し合う中で約束のようなものが出来上がることが望ましいでしょう。便利な道具の使い方を誤れば、学校生活の質を下げるものとなってしまいます。子供がそういったことをそれぞれの年齢に応じて理解をし、自分たちで行動を決めていくようなことが望ましいでしょう。そういった機器との関わり方について、表面的な所でなく、本質に違い所で、考えることができている集団は、今回の登下校のGPSだけでなく、GIGA端末の扱いなどでも適切に扱うことができ、日々質の高い学びができているのでしょう。

本企画では、読者の皆さまからの質問を受け付けています。下記のボタンをクリックして表示されるフォームより送信ください。実際に学校へ寄せられた相談のほか、保護者が学校へ伝えた相談など、鈴木先生に対応方法を聞いてみたい相談事例を募集します。

質問をする