学校に寄せられるさまざまな相談やクレーム。保護者や地域からの相談に先生はどのように対応するのが良いだろうか?クラス担任として豊富な経験がある鈴木邦明氏に、学校へ寄せられるさまざまな相談に対応する際のポイントを聞いた。第185回のテーマは「スクールカウンセラーにつないでほしい」。

色々な立場の人と相談ができる体制を作っておくことが大切

学校の生活において子供が何か問題を抱えた場合、相談する窓口がいくつもあることが望ましいです。子供にとって、もっとも身近な立場である担任と相談ができることが望ましいですが、そういったことが難しいケースもあります。たとえば、その子供が担任との関わりについて悩んでいる場合、その担任に話すことは非常にやりにくいことになります。色々な立場の人と相談ができる体制を作っておくことが大切になります。相談相手として、スクールカウンセラーはその代表格です。ただ、現在の学校においてはスクールカウンセラーへスムーズにつなげていくということには課題もあります。

日本の学校では、教員が子供に関するほとんどのことに対応しています。学習指導はもちろん、給食指導、清掃指導、部活動指導などに取り組んでいます。さらに、学校外で起こった子供のトラブルなどに関しても対応が求められることがあります。明らかに学校の責任でないもの(放課後のトラブルなど)に関しても学校へ対応が求められるような場合もあります。

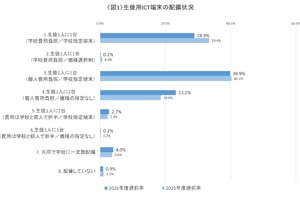

教員だけが子供へ関わるのではなく、それ以外の人も関わっていくことが必要でしょう。学校にもっと教員以外の立場の人が関わっていくべきだと私は感じています。文科省の報告(チーム学校関連資料、平成26年11月21日)では、初等中等教育学校の教職員総数に占める教員以外の専門スタッフの割合が示されています。日本の学校では教員以外の専門スタッフの割合は18%となっています。それと比べ、アメリカでは44%、イギリスでは49%が教員以外の専門スタッフとなっています。アメリカやイギリスでは、学校にいる人の約半数が教員以外だということになります。こういった国際比較を見ると、日本においてもっとスクールカウンセラーをはじめ、さまざまな専門職の人が学校に関わることが望ましいことがわかります。学校(教員)の多忙化と関連して、こういったことを考えていく必要もあるでしょう。

スクールカウンセラーなどの人数が増えることで、スクールカウンセラーが学校に常駐できるようになります。現在は、スクールカウンセラーの人数が少ないこともあり、1人が何校も兼務しているのが一般的です。常駐していれば、子供や親との関わり方が今とは違う形になってくるでしょう。

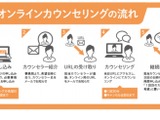

また、スクールカウンセラーなどにつなぐ際に、担任や学校が間に入るということについても考えていきたいです。本来は担任などが関わらない形で、保護者がスクールカウンセラーにコンタクトを取ることができる形が望ましいです。学校や担任との関わり方を相談しようとしている場合、間にその人たちが入ることで、少しぎこちなくなってしまう可能性があります。現在はICTなどが発展し、社会においてはオンラインで多くの手続きをすることが可能です。学校におけるスクールカウンセラーとの面談の予約などもそういったものを上手に使うことで学級担任などが間に入ることなく、取り組むことができるのではと思います。

本企画では、読者の皆さまからの質問を受け付けています。下記のボタンをクリックして表示されるフォームより送信ください。実際に学校へ寄せられた相談のほか、保護者が学校へ伝えた相談など、鈴木先生に対応方法を聞いてみたい相談事例を募集します。

質問をする