学校現場の現実や課題、大学の教職課程の必修教科になったことの意義、一斉授業や合理的配慮等、多様な子供たちの置かれた状況を具体的に対談。まさに第一人者による必読の巻頭対談だという。

第1章は、先生のストレスを減らす多様な子供の「理解と支援」がテーマ。第2章では、最新脳科学でサポートする、どの子も伸びる支援メソッドをテーマ、神経心理ピラミッドを使って順序立てて解説する。この順序を理解することにより、支援がさらに有効になってくる。

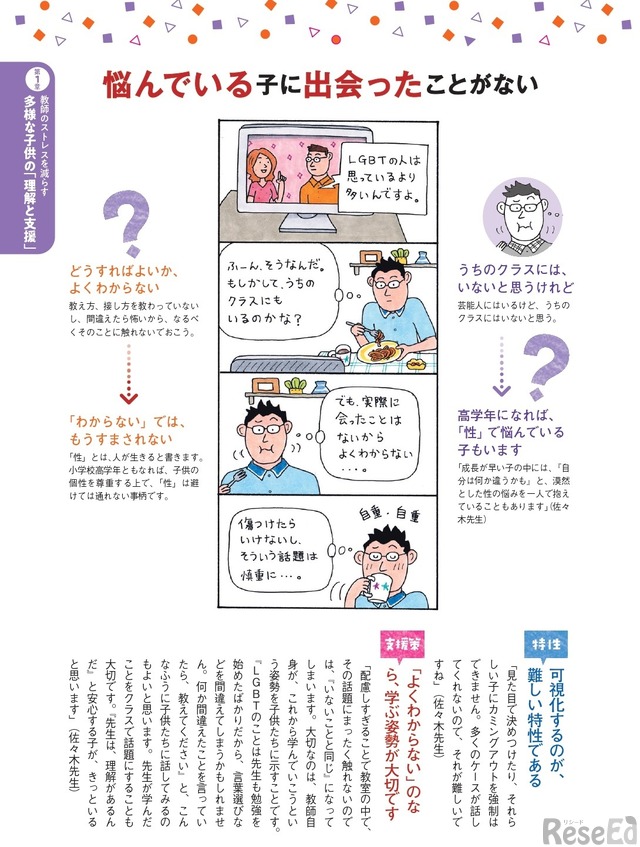

この記事では、LGBT等の子の場合についてみてみよう。

2015年(平成27年)に初めて文部科学省が通知

「文部科学省が性的マイノリティの子供たちへの対応について初めて言及したのは、2015年(平成27年)の『性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について』という書面です」と、教えてくださったのは、佐々木掌子先生です。通知による学校での対応で気を付けてほしい点は、「性に合わせた配慮をするために診断書は不要」ということです。「診断は身体的治療のためですが、学校から診断書を求められ、当事者や現場が困ることもよくあります」(佐々木先生)

この通知には、「支援の事例」も記載されていますが、その事例通りに支援しなければいけないということでもありません。「大切なのは、教師がそれぞれの子の性の在り方を尊重し、子から学ぶ姿勢をもつことです。それぞれの子の性を尊重することをみんなで考えていく問題だと思います」(佐々木先生)

「今日、初めて聞きました」研修会でのいつもの風景

新しい概念だと、戸惑う教師もいるかもしれません。

「LGBT研修会で話をすると、よく『今日、初めて聞きました』と言われます。LGBTとは動静を愛するレズビアン(L)やゲイ(G)、両方の性を愛するバイセクシュアル(B)、指定された性とは異なる性を生きるトランスジェンダー(T)、『LGB』は好きな対象の性、『T』は自分自身の性の話なので、直面する課題が違うといった基本的な話でも、『何となくは知ってはいたけれど、やっと整理がつきました』と言われることも。多くの教師にとっては、今は少しずつ理解が始まってきた段階です」(佐々木先生)

2019年5月のWHO総会で、性同一性障害と呼ばれていた状態は「病気」や「障害」ではないと宣言されました。「知らない」「間違えてはいけない」と身構えるのではなく、これから学び始める姿勢が大切です。

<協力:小学館>

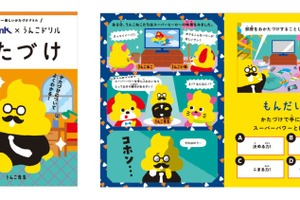

子どものよさを引き出し、個性を伸ばす「教室支援」: オールカラーで、まんがでわかる! (教育技術MOOK)

子どものよさを引き出し、個性を伸ばす「教室支援」: オールカラーで、まんがでわかる! (教育技術MOOK)発行:小学館 著/高山恵子 取材・執筆/楢戸ひかる

<編集者からのおすすめ情報>

オールカラーのビジュアル版で、各症例別に、4コマ漫画で、困り感と支援策を具体的に解説しています。特別支援教育や発達障害への理解を深めるための1冊です。