コニカミノルタ、学習支援「tomoLinks」に生成AI搭載

コニカミノルタジャパンは2024年2月1日、全国の小中学校、教育委員会を対象に、学校教育向けソリューションtomoLinks(トモリンクス)の「生成AI学習支援機能」について、先行無料トライアルの募集を開始した。学習支援サービスへの対話型生成AI搭載は国内初だという。

職業人育成ハイスクール事業、品川区学用品無償化…先週の教育業界ニュースまとめ読み

先週(2024年1月29日~2月2日)公開された記事には、スーパーサイエンスハイスクール(SSH)中間評価、職業人育成「マイスター・ハイスクール普及促進事業」公募、品川区・学用品無償化などのニュースがあった。また、2024年2月5日以降に開催されるイベント7件を紹介する。

東京都が教育ダッシュボード利用、被災地支援…先週の教育業界ニュースまとめ読み

先週(2024年1月22日~1月26日)公開された記事には、東京都が教育ダッシュボード利用開始、文科省・学生ボランティアへの配慮要請、ETSが小学校英語教員研修を実施などのニュースがあった。また、2024年1月29日以降に開催されるイベント15件を紹介する。

北海道大学OECフォーラム「生成AIが実現する高等教育」2/21

北海道大学大学院教育推進機構オープンエデュケーションセンターと高等教育研修センターの共催による北海道大学OECフォーラム2023「生成AIが実現する高等教育の新展開」は2024年2月21日、北海道大学「教育に関するFD」として開催される。参加費無料。締切りは2月21日。

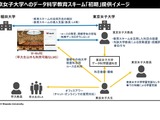

早大、東京女子大と連携…データ活用人材育成へ

早稲田大学は2024年1月25日、2024年度より東京女子大学へ「データサイエンス教育コンテンツ」を提供することを公表した。年間60名程度。大学の垣根を超えたデータ活用人材の育成で、東京女子大学と連携する。

水曜サロン、AI時代「アントレ教育の重要性」2/14

ICT CONNECT21は2024年2月14日、第5期・第8回水曜サロン「AI時代の社会、人材、学びーアントレ教育の重要性ー」をオンラインにて開催する。事前質問締切は2月12日。申込締切は2月14日午後5時。

生成AIを活用した特別支援教室の実践…iTeachers TV

iTeachers TVは2024年1月24日、八王子市立上柚木中学校の中澤幸彦先生による教育ICT実践プレゼンテーション「AIで個別最適化~特別支援教室でのICT活用~」を公開した。生成AIを用いた特別支援教室での実践例や成果を紹介する。

ChatGPTで塾講師の生産性向上…個別指導塾WAYS

メイツが運営する個別指導塾WAYSは2024年1月24日、プロンプトエンジニア・AIコンサルタント鈴木孝一氏の協力のもと、ChatGPTを活用して塾講師の生産性向上を実現したと発表した。

学校・塾向け「オンライン教材展示会」教育開発出版1/25

教育開発出版は2024年1月25日、セミナーや教材・教室運営に関する相談、教材誌面の閲覧などができる「新春オンライン教材展示会」を開催する。3D会場でリアルの展示会のように情報収集ができる。対象は学校や学習塾の教員など。事前申込制。

![授業や校務の生成AI活用術…Teacher's[Shift] 画像](/imgs/std_m/26690.jpg)

授業や校務の生成AI活用術…Teacher's[Shift]

先生の働き方改革を応援するラジオ風YouTube番組「TDXラジオ」は2024年1月22日、Teacher’s [Shift]~新しい学びと先生の働き方改革~第154回の配信を公開した。八王子市立上柚木中学校の中澤幸彦先生をゲストに迎え、授業や校務での生成AIの活用術に迫る。

AI教材「すらら」無償提供…能登半島地震被災地支援

すららネットは2024年1月22日、能登半島地震で被災した子供たちの学習支援として、AI教材の「すらら」と「すららドリル」を2024年3月末日まで無償提供すると発表した。対象は自治体(教育委員会)、高校、個人で、申込みはWebサイトの専用フォームから受け付ける。

学校広報TikTok活用法、被災学生の就活支援…先週の教育業界ニュースまとめ読み

先週(2024年1月15日~1月19日)公開された記事には、学校広報TikTok活用法の動画配信、金沢ハローワーク被災学生の就活支援、音楽学習「Flat for Education」教員ライセンス無料化などのニュースがあった。また、2024年1月以降に開催されるイベント15件を紹介する。

【相談対応Q&A】宿題に生成AIを使いたい

クラス担任として豊富な経験がある鈴木邦明氏に、学校へ寄せられるさまざまなクレームに対応する際のポイントを聞いた。第163回のテーマは「宿題に生成AIを使いたい」。

オンラインシンポ「生成AIの取り入れと活用事例」2/7

超教育協会は2024年2月7日、第149回オンラインシンポ「生成AIを教育現場でどのように取り入れるか~つくば市生成AIパイロット校の活用事例」を開催する。事前申込制。

学校ICTの活用例や工夫…iTeachers TV新春特別企画

iTeachers TVは2024年1月17日、2024新春スペシャルとして「新春特別企画 3ミニッツ祭り」を公開した。「学校ICT、実はこんなことにも使ってます!」をテーマにした全3回の企画で、これまでにゲスト出演した先生・学生ら9人が登場する。

昭和女子大附属昭和中高、プライベートChatGPTを導入

昭和女子大学附属昭和中学校・昭和高等学校は2024年1月12日、教育機関向けプライベートChatGPT(ニュークリエイター)を導入したことを公表した。生徒や教員の個人情報流出防止などの安全性を確保しつつ、生成AIの活用に積極的に取り組むという。