生成AIの注目が高まる中、AI処理に特化したPCも登場している。AIは教育現場にどのような影響をもたらすのか。共にMicrosoft認定教育イノベーター(MIEE)として活躍する森村学園中等部・高等部 主幹教諭で情報科を担当する髙田昌輝先生、九州国際大学付属高等学校 ICT教育改革プロジェクト(ICTEIP)リーダーで国語科を担当する三好規夫先生に、AI活用に最適な端末である「Copilot+ PC」と生成AIアシスタントの「Microsoft Copilot」を、子供たちの学びにどう生かせるのか、またその期待について話を聞いた。

Copilot+ PC

従来のPCに搭載されているCPU(中央演算処理装置)やGPU(画像処理装置)に加え、AI処理に特化したNPU(Neural Processing Unit)を搭載。これにより、インターネットに接続しなくても、さまざまなAI機能を高速かつ安全にオフラインで活用することが可能に。さらに、キーボードには専用の「Copilotキー」が搭載されており、キーを押すだけでCopilotをすぐに起動できる。そのため、生徒や教員は日常の学習や授業準備の中で、AIを直感的かつスムーズに活用でき、思考や創造のスピードを大きく高めることができる。

Microsoft Copilot

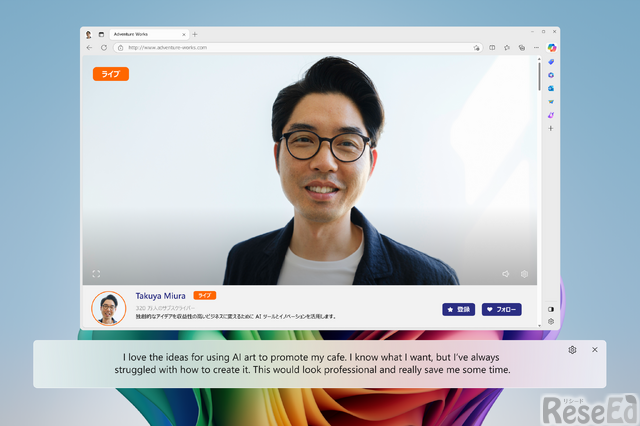

高度な生成AIを活用し、質問への回答、文章作成の支援、情報整理、画像の生成などを対話形式で行えるAIアシスタント。生徒にとっては、調べ学習や発表準備、表現活動を支える”身近なパートナー”として、教員にとっては教材づくりやアイデア出しを支援する”副操縦士”として、教育現場のさまざまな場面で活用可能。EdgeブラウザやCopilotアプリから、すぐにアクセスして利用できる点も魅力。

レスポンス・バッテリー持ちの良いCopilot+ PC

--初めに、Copilot+ PCを使われた印象はいかがでしょうか。

三好先生:Copilot+ PCは非常に直感的で使いやすく、教育現場での活用に適していると思います。特に、AI機能が統合されているため、日常のタスクがスムーズに進行し、教師と生徒の双方にとって大きな助けとなります。起動時間が短く、待機時間がほとんどないのも良いですね。

髙田先生:Copilot+ PCは、これまでにない新たな視点からアドバイスをくれる便利なツールだと感じています。動作もスムーズでストレスがなく、バッテリーの持ちの良さも魅力です。実際に、充電せずにどのくらい使えるか試してみたところ、朝から授業がある日でも翌日の夕方までバッテリーが切れることはありませんでした。非常に優れたバッテリー性能ですね。

Copilot+ PCの活用で教育の質向上

--授業ではどのような活用が考えられますか。

探究学習に第三者の視点

髙田先生:子供たちが探究活動で問いを立てる際、自分の知識や、教員が与えた情報に基づいて考えることが多いと思います。しかし、Copilotを活用すると、教員の説明とは異なる多様な視点を得ることができ、学びをより深められると思います。

三好先生:教科横断の学習にCopilotを活用したいと考えています。本校では現在、英語・現代文・生物の3教科を組み合わせた教科横断の学習を進めています。将来的には、この3教科で学んだ内容を共通の課題に結び付け、Copilotを活用して解決する探究学習へと発展させたいです。

具体的な取組みとして、英語の授業では気候変動について学び、その原因や影響を生徒が調べ、それを英文にしてTeamsで提出しています。国語の授業ではその英文から英語の授業内容を私がCopilotで日本語に訳して把握し、それをベースに小論文やプレゼンの構成および効果的な表現に関する指導を行っています。さらに生物の授業では気候変動と植生の変化について学んだ後、国語の授業で学んだノウハウを元に、PowerPointを用いたプレゼンを行っています。今後はひとつのテーマについて、複数の教科での学びを活用し、生徒が調べたうえでCopilotを利用して壁打ちして、小論文やプレゼンの形で発表する機会を増やそうと考えています。

心豊かな成長につながる創造力の育成

髙田先生:自分の考えを絵で表現できないときは、Copilot+ PCで利用できるペイントの「コクリエイター」を利用すれば具体化できます。使うツールが鉛筆や絵の具ではなく、アプリになるだけで、創造を視覚化することに変わりはありません。実は絵を描くことに苦手意識をもつ生徒は多いのですが、コクリエイターを使えば自己表現の幅が広がり、心豊かな成長につながると思います。

三好先生:コクリエイターでは、創造性のスライダーを調整したり、画風を選択したりすることで、作品のスタイルを自在に変化させることができます。Copilot+ PCは、創造力を育て、情報の視覚化や言語化をサポートするツールとしておおいに役立つと思います。

昨今、総合型選抜で動画やプレゼンテーションを求める大学が増えています。コクリエイターを使えば、絵が苦手な生徒でも簡単に描けるので便利です。さらに、学外での発表では図表や絵の著作権の問題に気を配る必要がありますが、コクリエイターならその心配が不要なのも良いですね。

大学入試対策での有効活用

三好先生:総合型選抜や学校推薦型選抜では、志願理由書など書類の提出が必要です。高3生には「Copilotとの対話で得た情報がすべて正しいとは限らない」と伝えたうえで、志望理由書の作成にAIを活用させています。教員も、小論文の添削作業にCopilotを活用することで、大幅に効率化できると感じています。

髙田先生:本校でも小論文や志望理由書にCopilotを活用しています。本校は1学年200人のうち、約半数が総合型選抜や学校推薦型選抜に出願しますが、小論文や志望理由書を添削する教員は限られています。そのため、生徒には生成AIを使って複数回の壁打ちを行い、推敲してから教員に提出することで、教員は要点に集中して確認できるようになると考えています。

音声機能でスピーキング対策や翻訳活用

三好先生:音声を使ってCopilotと自然な会話ができる「Copilot Voice」は英語検定などのスピーキング対策にも使えますね。話した内容に対して発音や間の取り方、抑揚などが正しいかどうかがわかりますし、英語で質問して英語で答えが返ってくれば、職員室で英語の先生を探す手間を省き、自分で対策ができると思います。効率化は学習時間の確保にも繋がります。

対話の精度が高いツールが開発されれば、英語の教員や生徒にとって大きな助けとなり、教育の在り方自体も変わる可能性があります。たとえば、登校が困難な生徒にも、新たな選択肢として役立つことがあると思います。

髙田先生:本校では、母語を大切にするために日本版ランゲージ・アーツ(※)という科目を設けています。また、国際交流多言語教育センターでは、英語を公用語とする国に限らずさまざまな国とオンラインで交流しています。現在、子供たちは母語ではない英語を話していますが、認識の違いが生じることがあります。母語で話し、Copilot+ PCのライブキャプションを活用すれば、お互いの思いをしっかり伝えることができ、コミュニケーションが変わると思います。※日本版ランゲージ・アーツ:「自己の弁明や他者への説得」を主眼とするヨーロッパ発祥のランゲージ・アーツを、「他者への思いやり」を基調とする日本人のメンタリティーに配慮した独自の学びに改良したもの。日本人のメンタリティーを守りつつ、グローバルな世界においても自身の考えや意見を堂々とアウトプットする力をつけることを目標とする。

初期投資以上の価値を生むCopilot+ PC

--授業のアイデアは尽きませんね。端末の費用面についてはいかがでしょうか。

三好先生:たとえ初期導入時に費用がかかったとしても、Copilot+ PCは長い目で見れば、結果的にコストを抑えられると感じています。Copilot+ PCに標準で搭載されているアプリだけで、従来は有料の高機能なソフトが必要だったような作業ができるようになるため、追加のソフト購入が不要になる場面が増えます。

また、デバイスの耐久性が高く長く使えることに加えて、運用管理やメンテナンスにかかる手間も少なくなるため、全体としての負担が軽くなります。このように、購入後の使い方や管理まで含めて考えると、最終的にはコストを抑えられる選択だと思います。

たとえば、これまで高度な画像編集ソフトでやっていたような画像編集が「フォト」でできたり、クリエイティブなイラストを「コクリエイター」で作成できたりと、専門のアプリを購入しなくても良いのは助かります。

動画を作成する際には、Copilot+ PCの自動フレーミング機能付きのカメラを使って撮影し、「フォト」で編集することができます。大学のスポーツ推薦では、指定されたシチュエーションの動画を提出する場合がありますが、Copilot+ PCがあれば、別途カメラやマイク、そして動画編集ソフトを購入する必要がなくなり、総合的に考えて負担軽減やコスト削減ができると思います。

また、トラブルが発生した際には、Copilotに聞けば自己解決が可能ですので、情報担当の先生やICT支援員の負担も減ります。先生たちのストレスが減ることで、生産性も向上し、大きなメリットがあると思います。

アプリの動作・周辺機器ともに問題なし

--今先生方が利用しているSurfaceのCopilot+ PCにはクアルコム社製のARM系CPUであるSnapdragonが搭載されていますが、周辺機器との接続や授業で使われているアプリの使用で不便を感じられたことはありますか。※Intel製のCPUを搭載したSurfaceのCopilot+ PCも発売中。

髙田先生:日常的に使っているアプリはすべて検証しましたが、特に問題なく利用できました。ブラウザで使う自動採点の「採点ナビ」や「ロイロノート」も問題ありません。本校では入試や広報の資料を印刷することがありますが、プリンタの接続にも問題はありませんでした。

三好先生:私も学校で使用しているアプリをすべて検証しましたが、特に問題はありませんでした。マイクロソフト関連のアプリはもちろん、「Classi」や「MetaMoJi ClassRoom」、さらに自動採点ができるブラウザ版の「YouMark Personal」などのサードパーティー製アプリも問題なく利用できました。※本記事は、記載されているアプリケーションの動作や互換性を保証するものではありません。ARMベースのPC上で特定のアプリが利用可能かどうかは、各ベンダーの対応状況により異なるため、必ず各社の公式情報をご確認ください。

端末選びが教育の質に直結

--ハイスペックなPCの必要性についてどのようにお考えですか。

髙田先生:高校生の探究活動は大学や企業と連携する機会が増えており、現在の高校生の活動は大学生や社会人に近づいています。大学や企業と一緒に研究をする生徒もおり、現在利用している端末ではスペック不足を感じる場面もあります。やはり、大学生や社会人と同等のスペックのPCが必要なのではないでしょうか。

また、総合型選抜の動画作成をはじめ、成果物を提出する課題が増えている点からも、高性能なデバイスは不可欠です。学校としては、生徒たちが社会へスムーズに移行できる環境を整えることが重要であり、Copilot+ PCのようなAIを活用しやすいハイスペックのデバイスが望ましいと言えます。

三好先生:Copilot+ PCのような端末を中学・高校生のうちから使いこなしている人と、それらの存在を知らず、端末もない環境で過ごした人とでは、大学や社会に出たときの差は大きいでしょう。こうした理由において、同様に考えられる保護者も多いのではないでしょうか。

Copilot+ PCには、今後アップデートで新しいAI機能がどんどん増えていきます。もしCopilot+ PCを持っていない場合、近い将来、さまざまなAI活用の機会を逃してしまう可能性があり、端末選びが教育の質に直結すると言えます。今後は価格面も含めて、生徒向けのCopilot+ PCの登場にも期待したいですね。

髙田先生:Copilot+ PCのようなハイスペックPCは生徒には必要ないと考えられがちですが、子供たちには、良いものを自覚とプライドをもって大事に使ってもらいたいと考えています。どの端末で学んだかで、学校生活はもちろん、社会にでてから大きな差が出るのは間違いないですよね。そのためにも、大人が良い製品を選ぶことが大切だと思います。

多くの企業で生成AIの活用が加速し、第一線で活躍するビジネスパーソンにとって、ハイスペックなPCは欠かせない存在となっている。そんな現状を踏まえ、「子供たちの学びにおいても、どの端末を使うかが学びの可能性や将来の選択を左右する」という先生方の言葉が、深く心に響いた。

法人・教育機関向け Copilot+ PCの詳細はこちら

![転職を決意して母校の教師に…Teacher’s[Shift]](/imgs/p/7UQJZRUXmPkVIZBOtGebBtTX_9gR2tvc3d7f/40726.jpg)