2024年5月8日から3日間、日本最大の教育分野の展示会「EDIX(教育総合展)東京2024」が東京ビッグサイトにて開催された。第14回となる今回、会場には約350社が出展し、学校・教育機関、教材開発・販売者、企業の人事・研修部門の関係者など、教育に携わる多数の来場者で賑わった。

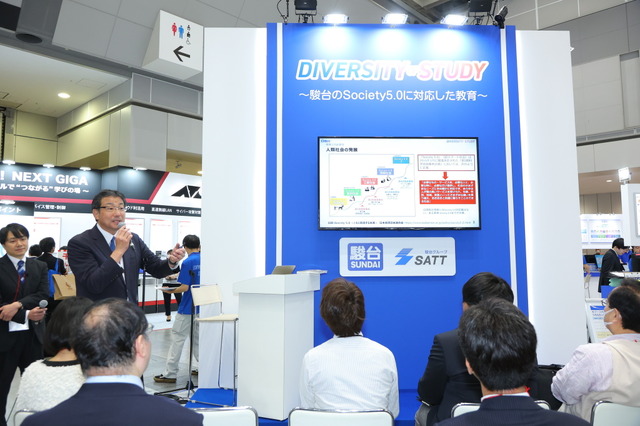

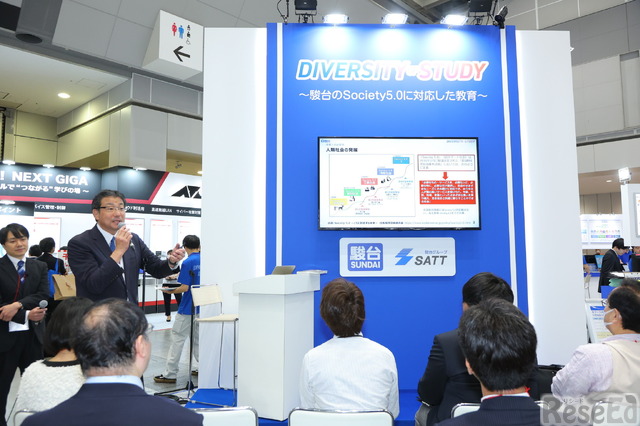

駿河台学園グループのブースでは、駿台予備学校が掲げる「DIVERSITY OF STUDY」をテーマに、独自メソッド「駿台コーチング」や最新のICT教材を活用したさまざまな取組みを展示。教育現場でのICT活用、新課程入試の動向などをテーマとするトークセッションも多数開催し、多くの来場者が足を止め、熱心に講演に聞き入った。

本記事では、駿河台学園グループによるトークセッションの1つ、初日に実施した「Society 5.0 社会に向けての大学入学共通テスト『情報Ⅰ』」の概要を紹介する。同セッションでは、人気YouTuberであり、『情報I 大学入学共通テスト対策 会話型テキストと動画でよくわかる』(インプレス)著者の植垣新一氏、駿台予備学校 教育DX本部本部長の樋田稔氏が登壇。2025年度から大学入学共通テスト(以下、共通テスト)に加わる「情報Ⅰ」の重要性とその対策等について対談を行った。

Society 5.0を生き抜く力につながる「情報Ⅰ」

セッションでは、まず樋田氏が登壇し、2022年度より高校の必修科目として新設された「情報Ⅰ」について解説した。

「Society 5.0(超スマート社会)」とは、2016年1月に閣議決定された「第5期科学技術基本計画」において、2050年ごろの日本の“あるべき姿”だと提唱された社会であり、「必要なもの・サービスを、必要な人に、必要な時に、必要なだけ提供し、社会のさまざまなニーズにきめ細かいに対応でき、あらゆる人が質の高いサービスを受けられ、年齢、性別、地域、言語といったさまざまな違いを乗り越え、活き活きと快適にくらすことのできる社会」と定義されている。

経済産業省の「未来人材ビジョン」によると、2050年に求められる人材・能力は、上位から「問題発見力」「的確な予測」「革新性」「的確な決定」「情報収集」「客観視」「コンピュータスキル」となっている。言い換えれば、これからの子供たちが身に付けるべき能力は、データを分析して予測したり、白紙の状態から新しいものを生み出したりする力だといえる。樋田氏は、2015年時点でもっとも求められた能力についての資料も提示。当時は、「注意深さ・ミスがないこと」つまり、テストを時間内にきれいな字で解答し、100点を取るような能力が重要視されていたことを示し、これまでとこれからの明らかな違いを指摘した。

高校で「情報Ⅰ」が必須となった背景には、Society 5.0に向けての明確な社会的要請がある。旧課程における「情報」は、Society 4.0に対応したものだったが、来たるSociety 5.0で活躍するためには、データ分析やプログラミングの知識が不可欠だからだ。これらを踏まえ、樋田氏は「『情報Ⅰ』をしっかりと勉強しておかないと、これからの社会で生き残ることはできない」と述べた。

共通テスト「情報Ⅰ」の点数が合否を分けることも

2025年度共通テストにおいては、旧課程の「情報」での受験を選択できる移行措置があるものの、駿台予備学校では、浪人生であってもできるだけ「情報Ⅰ」で受験することを推奨していると樋田氏は話す。

「情報Ⅰ」の配点比は、大学によって異なる。たとえば、東京大学は「情報Ⅰ」を全科類で必須とし、配点を100点とすることを発表している(配点合計1,000点のうち、「情報Ⅰ」の配点比は10%)。樋田氏は、「東大の『情報Ⅰ』に対する方針は、今後、他大学にも影響を与えるだろう」と推測している。北海道大学のように、「『情報Ⅰ』の受験は必須だが、基本的に配点は行わない」と発表している大学もあるが、同大も合否ラインで他教科合計が同点の場合は、「情報Ⅰ」の得点が高い受験生を優先的に合格にする方針を示している。

受験において合否ラインに多くの受験生が集中するため、「情報Ⅰ」におけるわずかな点差が合否を分ける可能性も十分にあり得る。私立大学でのセンター利用入試も増えており、大学受験において「情報Ⅰ」は決して軽視できない科目だ。

Society 5.0社会に向けて変革を続ける駿台

樋田氏は、「駿台予備学校における学びも、Society 5.0に最適なスタイルに変革している」と語る。その一例として、独自のコーチングシステムや、それを補完し、強化するためのICT教材の活用をあげた。

100年の歴史をもつ駿台はこれまで、大教室で名物講師が講義を行い、多くの生徒が一斉に聴講するスタイルで実績をあげてきた。一方現在は、クラス担任と講師が連携し、生徒に寄り添う、少人数制指導や個別指導も手掛けている。加えてICT活用にも積極的に取り組み、生徒固有の課題を解決するためにデータ分析に基づいた問題提供やサポートを展開している。樋田氏曰く、「時間・場所を問わず便利に学習するためだけにICTを使うのは、Society 4.0の段階に過ぎない。駿台予備校はその一歩先のICT活用を目指している。これは、『情報Ⅰ』のコンセプトとも重なる」。

かつて数学を専門に、県立高校で教鞭をとっていた樋田氏は、現場で得た知見を生かし、駿台グループのITラーニングの専門企業であるSATTで25年以上にわたりシステム開発に携わったのち、現在に至る。現在は駿河台学園全体のEdTech事業を統括しながら、駿台予備学校におけるDX推進を牽引している。このような経緯から、「以前から『情報Ⅰ』の重要性には着目していた」という。

駿台予備学校では、共通テストの「情報Ⅰ」対策として、オンライン教材「情報AIドリル」を利用し、演習をベースにしながら、学生が個別最適な方法で効率的に学習できるようサポートしている。一方で、「身に付けるべき情報が集約された、紙ベースのテキストも必要だと感じていた」(樋田氏)と言う。こうした課題を念頭に、樋田氏が教材採用を検討する過程で出会ったのが、自身のYouTube チャンネルで「情報」について発信していた植垣新一氏だった。

データ分析が教えられない、入試対策どうしたら?…現場の教員の悩み

植垣氏は、情報教育人気ユーチューバーとしてYouTube チャンネル「情報処理技術者試験・高校情報教科対策の突破口ドットコム」を運営している。非常にニッチなテーマにも関わらず、チャンネル登録者数が3万人(2024年5月現在)を超え、情報系の各種試験を的確に分析し、穏やかな口調で簡潔に解説する動画に定評がある。同氏は大学卒業後15 年にわたり、IT企業の技術者としてシステム開発プロジェクトに携わった後、「IT知識を教育現場に届けたい」「高校生にIT を楽しみながら学んでもらいたい」との思いから、高校の教諭一種免許(情報)を取得。教師として現場で指導するのではなく、YouTubeでの情報発信という手段を選んだのは、「学校現場において『情報』を教えられる人材が不足している今、より多くの高校生に正しい情報を伝えることが求められていると判断したから」と話す。

YouTubeでの発信を続ける中で、2022年、植垣氏の活動に着目した出版社からの声掛けで、共通テスト対策用の参考書の出版が決まった。同氏は「当時、動画のコメント欄でも高校の先生方から『データ分析やプログラミングが教えられない』『「情報Ⅰ」の入試対策をどう指導したら良いかわからない』という声が多く集まっていた」と言い、「学校現場でも補助教材として使ってもらえる参考書を目指した」と振り返る。

著書執筆にあたり、植垣氏はまず出版されている13冊の「情報Ⅰ」の教科書をすべて分析。「高校で使用されている『情報Ⅰ』の教科書は、出版社によって内容にバラつきがあり、すべての教科書に共通する内容は5.5%に過ぎない。しかも、大学入試センターが公開した試作問題には、一部の教科書では扱われていない内容も出題されている」と、植垣氏は驚きの分析結果を解説した。そのうえで、内容の漏れがなく、信頼できる参考書を制作すべく、内容の整理に奔走。樋田氏も「植垣氏の情熱が感じられる。ここまで『情報Ⅰ』に時間と労力をかけて書かれた本はないだろう」と評価した。

他教科とのバランスを維持しつつ、効率的に「情報Ⅰ」を学ぶ

こうして2024年1月に出版された「情報Ⅰ」の共通テスト対策本『情報Ⅰ 大学入学共通テスト対策 会話型テキストと動画でよくわかる』(インプレス)を、駿台予備学校では同年6月から共通テストの「情報Ⅰ」対策の副教材として採用することが決めた。

植垣氏は「共通テストに1教科加わり、入試対策の負担増に悩む受験生が多い中で、いかに効率的に確実に知識を身に付けることができるかを考慮した」とし、頻出の重要項目を効率的に学べるように施した工夫を紹介。教科書13冊の分析結果を踏まえた重要度を明記したこと、自身の得意分野である動画コンテンツに連携できるQRコードも掲載していること、オンラインで閲覧可能な200ページを越える問題集を付属していること。いずれも志望校合格に向けて、限られた時間を計画的に使いたい受験生、そして彼らを指導する立場にある現場の教員にとっては嬉しい機能ばかりだ。

樋田氏曰く、学生目線の視点で共通テスト対策を検討した際「効率良く高得点を実現するための参考書として、これがベストだった」という。同校では、志望校合格への1つの武器として「情報Ⅰ」の力を養えるよう、従来の「情報AIドリル」とあわせて活用していく。

「情報Ⅰ」対策でも模試活用を…弱点を見つけ、計画を立てる

最後に、両氏より「情報Ⅰ」対策における模擬試験の活用法が紹介された。

植垣氏からは、「模試を受けっぱなしにしないことが重要。思考力・読解力は考え悩むことで鍛えられるので、わからない問題を復習する際はすぐに答えを見るのではなく、まずは自分なりの答えを導き出してみること。最後に解説を読んで理解することで、実力が付く」とアドバイスがあった。樋田氏からは、「模試を受ける際は、自分の弱点をあぶり出し、対策を立てる意識で受けてほしい」とし、共通テスト型「情報Ⅰ」を受験できる駿台模試も紹介された。

駿台予備学校:記述模試・共通テスト型模試の実施スケジュール

受験日 | 模試名 | 受験方式 |

|---|---|---|

2024年5月12日(日) | 第1回 駿台atama+共通テスト模試 | マーク式 |

2024年6月2日(日) | 第1回 駿台全国模試 | 記述式 |

2024年7月21日(日) | 第2回 駿台atama+共通テスト模試 | マーク式 |

2024年9月8日(日) | 第1回 駿台ベネッセ大学入学共通テスト模試 | マーク式 |

2024年9月29日(日) | 第2回 駿台全国模試 | 記述式 |

2024年10月13日(日) | 第2回 駿台・ベネッセ記述模試 | 記述式 |

2024年11月3日(祝・日) | 第3回 駿台ベネッセ大学入学共通テスト模試 | マーク式 |

2024年12月8日(日) | 第3回 駿台atama+プレ共通テスト | マーク式 |

来場者で賑わう駿台グループの展示ブース。トーク・セッションを熱心に聞き入る来場者の姿に、教育関係者の「情報Ⅰ」への関心の高さを感じた。新課程入試に不安を感じている受験生も多いと思われるが、適切かつ効率的な学習によって、これをチャンスに変えることも可能かもしれない。誰もが未知の「新課程入試」、現場の先生方におかれては、駿台予備学校での事例を参考に、志望校合格に邁進する受験生たちをそっとサポートしてあげてほしい。

駿台模試 実施スケジュール・概要はこちら