ニューヨークと日本の教育環境の違いを聞いた前編に続き、後編では日本におけるSTEAM教育*の意義や具体的な活動、そして万博への思いを聞いた。

インタビュー前編「『共創とオープンクエスチョンが鍵』STEAM教育の第一人者、中島さち子氏に聞くNYの教育<前編>」はこちら。

*「STEM/STEAM教育」とは…Science(科学)、Technology(テクノロジー、実用学)、Engineering(工学)、Mathematics(数学)の頭文字。Arts(芸術)あるいは liberal Arts(リベラルアーツ)を加えたSTEAM(スチーム)を併記されることが多く、Sports(運動)を加えたSTEAMS(スチームス)分野における教育の必要性も提唱されており、教育領域を指す略語が増えつつある。

STEAMは楽しく

--そもそも中島先生がSTEAMに注目したきっかけは何だったのでしょうか。

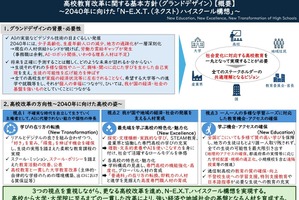

私がSTAEMに着目し始めたのは、2014年ごろからです。ただ世界ではもっと前より注目されていました。米国が先駆けで、ついで中国や韓国、シンガポールなどをはじめとするアジア圏、そして欧州圏がこの概念に注目し始めました。知識型の教育からプロジェクト型の教育へという動きに合わせて、これからの時代を生き抜くには、STEAMで培うような「生きる力」が必要だという方向性に舵切りされたのです。

STEAMを推進してきた国では、予算がついて機材なども導入しやすくなり、それらも含めて進めていく流れができました。が、世界でSTEAMの強い国だと思われている日本では、STEMあるいはSTEAMという言葉はまだ十分定着しているとはいえない状況です。

日本では当初、STEAMは「理科教育」のことと捉えられたこともあり、「これだけ理科教育が進んでいるのに、今からわざわざSTEAMと言い換えなくても」という声があったと思います。それはあながち間違いではなくて、日本の理科教育や数学教育の良いところはたくさんあります。ただ、ざっくりいえば、答えがあるもの(知識ベース)かそうではないのか(試行錯誤・創造ベース)が、理科教育とSTEAM教育の大きな違いだと思います。

もともとSTEAMというのは、横断的で、ただ話して終わりではなくそこで何かを試行錯誤しながら一緒に創ってみるという、創造的で実践的な学びの楽しさがあります。私は2015年から2016年に米日財団の日米リーダーシップ・プログラム(USJLP)に参加し、そこで建築家や政治家、企業のさまざまな立場の方、ダンスやバレエ、書道などの各分野の専門家と出会い、少しずつコラボレーションする機会が出てきたのですが、分野の違いももちろんですが、話してみると通底するものもあって、本当に面白さを感じました。

日本ではSTEAMについて、私も研究員をつとめる経産省「未来の教室」では、「ワクワクを中心とする『知る』と『創る』の循環」と定義しています。ワクワクや好奇心(キュリオシティ)に基づいたプロジェクトベースの探究的な学び。STEAMを中心にすると、いろんな専門家と教育をプラットフォームにしながら、知財を共有して一緒に何かを創ることがしやすくなるのです。

ただ、日本ではSTEAMという概念自体が、まだまだ混乱している印象です。人によって捉え方が異なり、定義は何なのかという問いもまだまだあがってきます。米国では定義が何かで問題になることはあまりない印象です。そこはむしろ中身やマインドセットが大事だと。

日本では、STEAMは“科目”の集合と思われがちで、個別のコンテンツベースで狭く捉えすぎていることも時にあるかもしれません。複数科目を横断していないとだめなど、何か細かな定義をしすぎるよりは、やはり現代21世紀に必要な生きる力とは何かを徹底的に考えるべきだと思います。プログラミング教育もそうですが、子どもたちがプログラミングやSTEAMを嫌いになったらまったく意味がありません。海外では、STEAMは何かを自分で創り出すので「楽しい」イメージ。それがそのまま日本でも根付くといいなと思います。

STEAMと他分野の組合せで新たな価値を生み出す

--中島先生がこれまで関わってきたSTEAMの活動はどのようなものでしょうか。

実は、2017年には自身の会社steAmを立ち上げ、2019年には山羽教文さん方と共にSTEAM Sports Laboratoryという会社を作りました。両社協働で「STEAM×タグラグビー」など、STEAMxSportsの学びも多数開発・提供しています。

スポーツでは「俯瞰力」がとても大切で、これは生きていくうえでも重要です。スポーツを通じて俯瞰する力がついてくる。全体の動きが見えると、うまい人だけに頼るのではなく、個性に合わせて全体としてのポジショニングや戦略を考えることができるようになり、チーム全体の力の向上につながります。いわゆる「非認知能力」と呼ばれるものを培えるのです。

タグラグビー×STEAMワークショップでは、まずはタグラグビーの簡単な場合(1:1、2:2)をプレイします。身体を動かしている間は、特に運動が余り得意ではない方は、どうしてもなかなか自分の目の前しか見えず、焦って何を考えているのかもよくわからないままやっていることもあります。もちろん、練習を積むにつれ、徐々に経験的にどうすれば良いかが見えてくるのですが、それでもなかなかそうした経験則を言語化できなかったりします。が、このワークショップでは、その後に数理モデルをもとにした碁盤ゲームで振り返ります。すると、シチュエーションごとに、どんな動きが悪くてどのように展開して行くのが良かったのか、なぜここではパスを待った方がよかったのか、などが数学的にも見えてきます。さらに、自身が瞬時に動く際の判断材料となる指標となるものをいくつか言語化し、重要性を数値化して各々変化させたバランスによって、AIチームを強く育てたりします。

これらは「こうするとうまくいく!」という正解を瞬時に教える万能ツールではありません。が、フィールドで行われていることを俯瞰し言語化することで、自分たちの動きの意味を理解する枠組みを提示するもの。これらを体験し試行錯誤するうちに、自然と皆声が出るようになり、運動技能だけでなく、思考や俯瞰的な感覚をもって、唯一無二のチームでどのように自分たちが動いて結果を出すか、をみんなで考えるようになる。人から言われたことを繰り返すのではなく、自分たちにあったやり方を模索するようになるのです。

これはイメージを言語化する作業です。経験や勘で「わかる」というようなものを、俯瞰して論理立てて考えることで言語化するのです。運動が得意な人もそうでない人も、自分が判断したことを言語化することで、実際に動く際の手がかりになるわけです。

STEAM教育は、答えが出ないものがあると学ぶことが大事です。そのときの勘だけでもなければデータがすべてでもない。

たとえばデータがあっても、どういう環境でどのように取ったものなのか、母数はどうなのかなど、データの背後にあるものを考えるようにするのです。数理モデルもAIでのシミュレーションも万能ではありません。そこから見えることは何なのか、そこに欠けているものは何かを含めて考えていくことで、結果として、考える力や耐える力、いろいろな人と協働する力などの「非認知能力」が高まることが、今、ワークショップをする中で見えてきています。

--組合せの発想でプログラムを作られているのですね。

そうですね。だから人との出会いも大事にしています。

ラグビーの五郎丸選手をマネージングされているFIELD OF DREAMS代表の山羽教文氏はSTEAM Sports Laboratoryの代表でもあるのですが、3年ほど前に出会ったときに彼は「特に日本のスポーツは能力を高めることにフォーカスしすぎていてもったいない、海外ではスポーツはもっと開かれた、市民や親も参加できる場がある。何よりスポーツを通して生きる力を育むことを伝えたい」と言っていました。山羽氏自身が早稲田大学ラグビー部のキャプテンのときに、全体を見ながらチームをまとめていく中で、リーダーシップや説得力、数字を使って論理的に考える力などが養われたのだそうです。

スポーツは技能的なところも当然ありますが、考える力も必要です。この視点はとても大事なことなので、日本の体育の授業や部活にも入ればいいと思っています。経産省の「未来の教室」とも一緒に、今後もますます「STEAM×スポーツ」の取組みを発展させたいですね。

ほかにも「未来の教室」では、農業高校(専門高校)とロボティクスのPBLプログラムも全国展開しています。農業や商業は課題がたくさんありますが、従来はその課題に対して何か市販のものを購入するしか策がなかったところを、ちょっとしたロボティクスや制御の仕組みを学ぶことで、安価な材料でも自分たちで解決策を考え、プロトタイピングすることができます。自分たちのアイディアを形にする。これはSTEAMの大事な要素です。今後も専門高校をはじめ、いろいろな高校・中学校にも、こうしたプログラムを入れていきたいと思っています。

--ご自身が代表を務めるsteAmでも、帰国後続々と中島先生ならではのワークショップを開催していますね。第1弾のsteAm online PLAY SCHOOL「スライムで食品サンプルをつくろう」の手応えはいかがでしたか。

とても面白かったです。オンラインでの開催だったので、私たち自身の挑戦でもありました。やはり、インタラクティブなものづくり系のワークショップの実施はオンラインでは難しい部分があるのですが、だからこそやってみたいと思ったのです。子どもたちもスライムづくりは大好きですし、五感を使い、カラフルで、自分のアイデアを投入しやすいですよね。

初回はおいしそうなものをスライムで作ってみるという内容のものでした。失敗してもいいので作りたいものを作るようにしたんです。すると自然と、より粘り気を出すにはどうしようとか、こういう色にしたいけどどうするとか、自分で作ったお題に対して、みんな夢中になるんです。とはいえ、オンライン開催は今はまだ実験のフェーズで、みんなでどうしたらもっと面白くなるかを徹底的に考えています。

次に開催したのは、Google Teachable Machineという機械学習での取組みです。今回はちょうどGoogleで「キッズ AI プログラミング コンテスト」(2020年8月31日にコンテストの応募受付は終了)をやっていたので、その日程に合わせてGoogle Teachable MachineとScratchと組み合わせたAIプログラミングのワークショップを開催しました。たとえば手を上げているか下げているか、笑っているか怒っているかなどを、いくつかの写真を撮ってAIに学習させます。

次にそのAIの前に現れると、笑っている、手を上げている、スマホをみせているといった感じに判別させることができるのです。さらに自分で育てたAIをどのように実生活の中で役立てるかをスクラッチと連携させて考え形にする…こうしたことをワークショップで行いました。なかなか2回のワークショップで自由なアイディアを形にするところまでいきつくのは正直なかなか難しかったのですが、このように、「AIAI」と騒ぐだけでなく、実際に(子どもも大人もAIなどを含む)「オープンクエスチョンに対して具体的なアイディアを考え形にする(プロトタイピングする)」場は、ぜひぜひもっと模索し、提供していきたいと思っています。

なお、3回目は、数学×デザインで、エッシャーやバッハを魅了してきた「対称性」を用いた面白いデザインをアイビスペイントを用いて作り、キーホルダーなどプロダクトに落とすところまでを行いました。こどもたちの自由な発想がやはり面白いですね!なお、この背後にはトポロジーという数学分野があります。

今後は大人向けのsteAm online PLAY SCHOOLも始める予定です。学校の先生や大人もみな、今までやったことがないから怖いのだと思います。面白さは自分のアイデアが形になり、ある程度、自分の試行錯誤が許されたりすることなので、大人にも体験してSTEAMのことがわかる場を作っていきたいと思います。

ほかにも今年はメディアアートのプログラムも展開予定です。私がニューヨークで研究してきたアートと、テクノロジーの狭間みたいなところがあまりにも楽しかったんです。たとえば、スイッチひとつとっても、おもちゃのモンキーが縮まるときに光るとか、人が口を閉じると光るとか、水を入れると光がつくとか。

今、世界的に、ありとあらゆる知財が公開されています。ハードウエアもオープンハードウエアといって、少し前ならばマニアの人が秋葉原で買っていたようなものが、今なら子どもたちでも数千円で買え、作って学べるようになっています。自分たちならどんな事ができるのかを考えるところが楽しいので、子どもも大人も学べるアートとテクノロジーの狭間みたいなプログラム、「知る」と「創る」の循環を大事にするプログラムを展開する予定です。

同時に、ニューヨーク大学芸術学部のITP(Interactive Telecommunications Program)のメンバーや先生も非常にオープンな人が多いので、いろいろと関わってもらうような試みも進めています。

「知る」と「創る」の実践へ

--STEAMという言葉にも広がりが出てきますね。

STEAMという言葉には、個別のコンテンツだけではなく、いろんな専門知をつなげながら面白いことをするという意味もあります。だから、それこそいくらでも派生版があり、最後にスポーツの「S」をつけて「STEAMS」という言葉もあります。

STEMよりは、「アート」や「リベラルアーツ」の意味として「A」を入れたSTEAMのほうが、日本人には入りやすく大事なことが伝わりやすいと思います。ただマニュアル化されたり、やり方が硬直化したりといったケースがあるので、そんなときには「そうではないんだよ」と伝えていきたいです。STEAMでは「ワクワク」を中心とすることが本当に大事で、学習者中心のものでない限り意味がありません。

ではワクワクする機会を生み出すにはどうしたらいいか。

私は、「創る」と「知る」の循環があると考えています。何かを調べて発表するだけではなく、そこから具体的なアイデアまで考えてプロトタイピング(試作)まで創る。プロトタイピングを創るには、科学や数学、リベラルアーツなどが含まれてくるので、そういうことも考えながらやることです。

もうひとつは、アクティブラーニングという言葉が浸透していく中で、いろいろ作りさえすればいいのだという誤解が生まれ、アクティビティだけになってしまうという問題も顕在化しています。普段、学校で学んでいることは「知識」を積み重ねるもので、むしろ人類の叡智ともいえます。物事を「知る」ことなしに、本当の意味で「創る」を生かすことはできないんですね。「知る」ことと「創る」こととが循環するところに意味があるのです。

多くの人にとって自分ごとになる万博へ

--2025年の国際博覧会、万博のテーマ事業プロデューサーに着任されました。

すでにやりたいことの妄想は山ほどあります(笑)。

今の時代は、自分たちが未来の価値を創る担い手、技術やARTなどの組合せをツールに、ひとりひとりが未来を創る時代だと思います。それを感じられるような体験の場をつくりたいですね。まだ、はっきりと決まっているわけではないですし、どこまでできるかわかりませんが、万博をもっとインタラクティブなものにできればと思っています。ただしコロナ禍もあって、場合によってはリモートになるかもしれないという覚悟で進めるような状況です。そういう意味では、新しいチャレンジはしやすく、壮大な社会実験という感覚もあります。

万博の会場となる大阪という場所をさすがだなと思うのは、「やってみなはれ」という寛容性が感じられる地域性だということ。私の場合は、教育という言葉から、遊び、学び、そして芸術、スポーツ、そこから「いのちを高める」というお題をいただいていますので、みなが楽しみながら絡んで、モノを作ったり展示したりできないかと考えています。

たとえば、自然は圧倒的に最先端で、現在の研究やテクノロジーでもまだ自然にはかなわない。改めて自然に戻ると学べることもいろいろありますし、むしろそれが最先端だと感じられるような部分もあればいいと思います。みなで「自然から学ぶ」ことを考えていきたいです。それこそ、日本ならではの感覚ともいえる、見えないものに対する美というものを、何かしら体験として落としこむことができたらいいですね。

万博での体験が、それぞれの人の中で自分ごとになって、面白いものになればと考えています。

--楽しみにしています。ありがとうございました。

「日本がSTEAMを理解しはじめれば、世界が驚くようなレベルのものがいろいろと出てくるのではないでしょうか」と中島氏が語るように、遊ぶように学ぶことをきっかけに、教育や社会が変わっていけば、これからの日本ではさまざまなイノベーションが生まれるのではないかと感じた。

STEAMを起点に、数々の“ワクワク”を生み出す中島氏自身が学び続け、新しい出会いにワクワクしているからこそ、学習者の目線に立ちながら、さまざまな人と共創し、多様なプロジェクトを動かしていけるのだろう。

![初任校で知った教師の理想と現実…Teacher’s[Shift]](/imgs/p/7UQJZRUXmPkVIZBOtGebBtTX_9gR2tvc3d7f/40910.jpg)