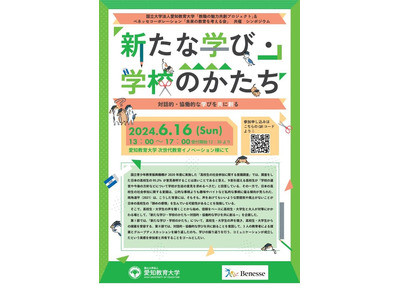

愛知教育大学「教職の魅力共創プロジェクト」とベネッセコーポレーション「未来の教育を考える会」は2024年6月16日、愛知教育大学で共催シンポジウム「新たな学び・学校のかたち-対話的・協働的な学びを共に創る-」を開催する。対象は、一般、大学生、高校生。

Google for Educationは2024年7月27日、Google渋谷ストリームでの対面とオンラインライブ配信にて、「GIGAスクール構想第2期セミナー」を開催する。2023年に好評を得た「ぶっちゃけトーク」の続識で、有識者の先生3名を招きディスカッションを行う。参加無料(事前登録制)。

未来の先生フォーラムは2024年6月15日、エスペラントシステム・読書館との共催イベント「GIGAスクール時代の読書×協働学習の可能性を探る」をオンライン開催する。参加無料。申込みはPeatixにて受け付ける。

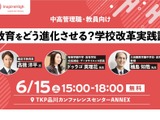

EdTech教材を提供するInspire Highは2024年6月15日、TKP品川カンファレンスセンターANNEXにて、「学校改革」をテーマとした中高管理職・教員向けセミナーを開催する。参加費無料。申込締切は6月13日。

日本放課後学会の記念すべき「第1回研究大会」が2024年5月18日と19日、岡山大学にて開催される。参加費(税込)は会員3,000円、非会員4,000円、学生2,000円、18歳未満無料。申込みは5月19日午前10時まで。

埼玉大学は2024年8月7日~30日の期間、学校図書館司書教諭を養成する講座「2024年度(令和6年度)学校図書館司書教諭講習」をオンライン開催する。申込期間は6月3日~20日。受講料無料。

東京大学吉田塁研究室が主催するオンラインイベント「教育で活用できるプロンプト共有会」が2024年5月24日、YouTubeでライブ配信される。当日は教育における生成AIの使い方とともにプロンプトを共有する。参加無料、事前申込不要。

教育機関専用オンライン英会話・CHATTYを手掛けるKEC Mirizは2024年6月1日、セミナー「『学校の未来図』~米田謙三先生に学ぶ、英語教師のための生成AI活用術~」を対面とオンラインのハイブリッド形式で開催する。対面会場はあべのハルカス(大阪府大阪市)。参加費無料。

日本視聴覚教育協会は2024年5月7日、2024年度「全国自作視聴覚教材コンクール」の募集を開始した。映像教材、デジタルコンテンツ、紙しばいなど、学校や社会教育の現場で活用できる自作教材を広く募集する。応募締切は6月7日(消印有効)。

すららネットは2024年6月7日、フリースクール・通信制高校向け「ICT活用実践セミナー」をオンラインにて開催する。ICTによる通信制を取り巻く状況の変化や活用事例などを紹介する。

Libryは2024年6月12日、中学・高校の教育関係者を対象に学習データ活用セミナー「学習データの有効活用と定量的かつ公正な観点別評価の実現」をオンラインにて開催する。学習データを有効活用する方法や実践例を紹介する。参加費無料。事前申込制。

アローコーポレーションは2024年5月28日に東京、5月31日に大阪で、高校教員や予備校関係者らを対象に、2024年「高大接続総会」を開催する。東京会場は45大学、大阪会場は26大学のブースが出展。年内入試や新指導要領についての相談コーナーも設置する。入場無料、事前申込制。

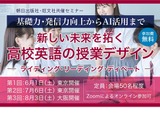

旺文社と朝日出版社は、2024年6月1日、7月6日、8月3日の全3回にわたり、高校英語教員を対象とした教育セミナーを共催する。6月・7月は東京、8月は大阪で開催。各回オンライン配信も行う。参加無料、事前申込制。申込フォームにて先着順で受け付ける。

GMOメディアが運営するプログラミング教育ポータルサイト「コエテコ byGMO」は2024年6月25日~27日の3日間、未来のプログラミング教育を共創する「コエテコEXPO」をオンラインとリアル会場で開催する。5月13日より事前登録を開始。オンラインは参加無料、会場参加は一般5,000円(税込)。

教育機関向けコミュニケーションプラットフォーム「Studyplus for School」を提供するスタディプラスは2024年6月14日・15日、カンファレンスイベント「Studyplus Agenda 2024 ~いま考えるべき教育と経営の論点~」をオンラインにて開催する。参加無料。要事前申込。

白鷗大学教職支援センターは2024年6月8日より、現代的学校教育課題解決シリーズ「学び続ける教師のための教員研修リレー講座」を開始する。全6回で、興味のある回のみ受講することもできる。参加費無料、要事前申込。大行寺キャンパス(栃木県小山市)での会場参加のほか、オンラインも可。