児童生徒の自殺は学校の長期休業明けの時期に増加する傾向があることを踏まえ、文部科学省は2025年6月30日、児童生徒の自殺予防に係る取組みについて通知を発出した。学校、保護者、地域住民、関係機関等が連携し、夏休みに入る前の段階から、児童生徒の自殺予防対策を実施してほしいと要請している。

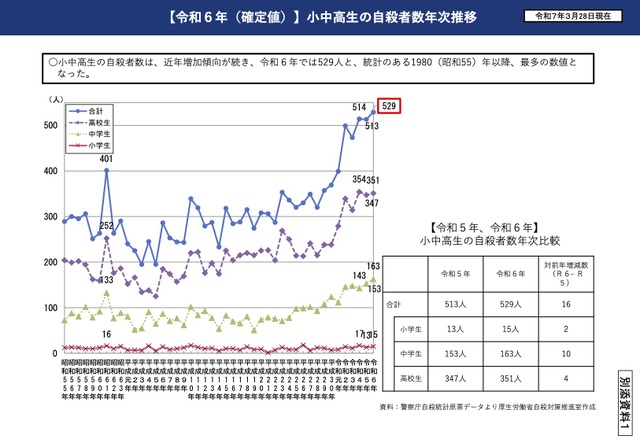

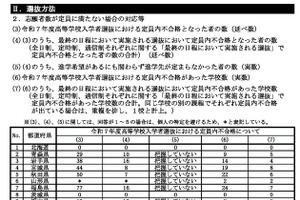

警察庁自殺統計原票データをもとに厚生労働省が作成した資料によると、2024年の小中高生の自殺者数は529人と過去最多となり、特に2022年から女子中高生に顕著な増加傾向が見られる。児童生徒の自殺者数を日別でみると、8月後半から増加し、長期休業明けの9月1日に多くなる傾向にある。地域別にみると、北海道・東北地方においては、そのほかの地域よりも自殺者数が増加する時期が2週間ほど早くなっており、長期休業明けが1~2週間早いことが関連していると考えられる。

2024年は9月の自殺者数がもっとも多かったことや、自殺の原因・動機としてあげられた学校問題のうち、約5割が学業不振や入試、進路に関する悩みであったことから、文部科学省は、学校、保護者、地域住民、関係機関等が連携しながら、進路指導の充実や見守り活動を含めた児童生徒の自殺予防に係る取組みを強化してほしいと求めた。

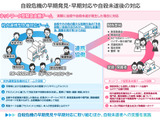

具体的には、「学校における早期発見に向けた取組み」「教育相談体制の構築や学校を中心とした組織的な対応」「相談窓口の周知および自殺予防教育の実施」「保護者に対する家庭における見守りの促進」「学校内外における集中的な見守り活動」「ネットパトロールの強化」の6点について、それぞれ強化してほしい取組み内容を示している。

「学校における早期発見に向けた取組み」では、文部科学省が推進する「1人1台端末を活用した心の健康観察」の導入について、2025年度から児童生徒の心や体調の変化を早期に発見し、支援するツールの整備に必要な経費を地方財政措置として講じることを決定。通知文書では、こうした支援ツールの紹介や、Googleフォーム、Microsoft Formsを用いた健康観察・教育相談アンケートの具体的な作成マニュアルも掲載している。

また、教育相談体制の構築や校内連携型危機対応チームの設置、相談窓口の周知もあらためて徹底するよう呼びかけている。「SOSの出し方に関する教育」を含めた自殺予防教育を推進し、「24時間子供SOSダイヤル」やSNSを活用した相談窓口の周知も積極的に行うよう呼びかけた。保護者には、長期休業中の児童生徒の見守りに加え、保護者が把握した児童生徒の悩みや変化について積極的に学校などに相談するよう促しており、学校側にはその相談窓口を周知しておくよう求めている。

文部科学省の通知と同日付けで、こども家庭庁と厚生労働省も、子供の自殺対策に係る通知を発出。9月10日から16日までの1週間が「自殺予防週間」と位置付けられていることから、国、地方公共団体が啓発活動を広く展開するとともに、関係者が一体となって子供のいのちを守る行動を取るよう強く呼びかけている。