EDIX開幕初日の2024年5月8日、前・文部科学大臣補佐官で元・文部科学副大臣、現在は東京大学 公共政策大学院教授の鈴木寛氏による基調講演「2022 OECD PISA の概要と日本教育の課題」が開催された。会場は多くの人が集まり、盛況となった。

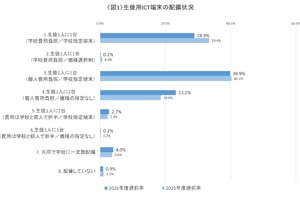

鈴木氏は冒頭、GIGAスクール構想第2期(以下、GIGA2期)について言及。昨年秋の補正案で都道府県に基金を作ることになり、財政的な面(おもにハード)の体制が整ったが、GIGA端末を使っていない学校も多いことを示唆。鈴木氏は、「国が莫大な資金を投じて整備したGIGA端末を、現場は生かしてほしい。端末については『ランドセル論』が取り沙汰され、使用する児童・生徒(の家庭)の負担にすべきという意見が出る。しかし私はGIGA端末のことは『黒板』だと考えている。黒板は学校の備品。これまでも端末を普及させるべく予算獲得のために戦ってきたが、GIGA2期でもこのことは言い続けていかないとならない」と述べた。

その後、2022年の経済協力開発機構(OECD)の国際的な学習到達度調査「PISA2022」の結果を受け、日本の現状について語られた。2022の結果についてもっとも重要な点は、この結果がコロナ禍における状況が反映されているものだということであり、世界的に子供たちの学力が低下したことが見て取れる結果となった中、日本の小中学生においてはほとんど学力低下していない点を評価し「各国からすると驚異的で、ジャパニーズミラクルと言われている」と鈴木氏。

「こと学力面においては、日本は見事にこの時期を乗り切ったといえる。パーフェクトではなかったかもしれないが、外から見ると『ジャパニーズミラクル』と言われる結果を残している。これは教員たちがこの時期、頑張ったことの証左。このことをきちんと認め、誇るべきだ」。

ただし、メンタル面は、いまなお問題が尾を引いているという。特に女子高校生の自殺増という形で顕著に表れている。中高生にとって、もっとも辛いのは友達に会えないことであり、コロナ禍でそれが制限されて来たことがその要因だと分析した。

PISAの詳細について

OECD加盟37か国中、総合でトップに復活した今回。前述のとおり、コロナで世界的にスコアが下がった中で、日本はほとんど下がっていない。また、「今回の調査の中心分野でもある数学は、上位層(レベル4以上)が増加し、読解力は下位層が減少。教育の社会経済文化的公正性の面でもOECD平均を上回り、社会格差が縮小に向かっている。ICTリソースも一挙に5位となった」とし、多くの分野で改善されたことを理由としてあげた。

しかしながら、ICT教育の中身については改善の余地があるとし、使い方や、ICTを用いて何をやるかといった部分についてはGIGA2期の課題であると述べた。自治体をまたぐだけでも、活用にはかなりの差がある状況だが、「各都道府県には、かならずGood Practiceが存在する。それらを参考にしてほしい」とした。

また今回、日本は「学校への所属感」がもっとも改善した。鈴木氏は、「85%の子供たちは学校が好きであることが、今回の結果からも明らかだ。しかしながら問題は残りの15%。今、全国に不登校の児童・生徒が30万人いるとされているが、その多くがこの15%の中に集中している」と問題を提起した。

そして、そもそも子供のWell Beingとはどういったものなのかについて触れた。鈴木氏は「子供にとって、友人よりも保護者との関係性が大事だ。日本の15歳の子供たちは、学校は居場所になっていると感じている割合が高いが、一方で家族から心のサポートを受けていないと感じているようだ。ここに日本の最大の問題がある。これはある意味当然で、たとえば、夜ご飯を保護者と一緒にゆっくり食べている家庭はどのくらいあるだろうか。15歳が塾通いをしていて夜ご飯を家族で一緒にとれないという面もあるだろうが、保護者が仕事で帰宅が遅く一緒にご飯を食べる時間がないという家庭が多いのではないか。これは社会問題として解決すべき部分。保護者にもっと時間と心の余裕を! ここを改善していかないと、子供の生活も改善できない」と語った。

これらの結果から鈴木氏は、子供たちの自己有用感を上げること、自身の人生の明確な意義や目的を感じられるようにすること、そして「Well Being」が日本の今後の課題であるとした。「これらの項目は、80か国中最低の値を示している。この点を、我々は重く見なければいけない。これが、今回のPISAの最大のメッセージだ」。

PISA 日本の今後の課題は

その後、話題は新学習指導要領に及び、なぜ探究学習が重要視されているかについて言及。京都大学高等教育研究開発推進センターの溝上慎一氏が2017年6月に発表した論文「学校と社会をつなぐ調査」を参考資料としてあげ、「キャリア意識、他者理解、計画実行力、コミュニケーションリーダーシップ、社会文化探究心といった能力は、高校2年生までにやっておかないと手遅れになってしまう、とある。その後は1/4程度しかリカバーできないため、授業外学習で得たそれらの資質・能力は、大学1年の学びや成長につながる。学力のみに重きを置いた偏重は歪んだ学び。これを強いているのはやはり大学入試に問題がある。だからこそ大学入試改革をやってきた」と、自身のキャリアを振り返り述べた。

話はイギリスの高等教育専門誌「Times Higher Education」による「THE世界大学ランキング」の話題に。THEは全世界の大学のトップ5%をノミネートしているが、世界的に競争力の高いとみられる指標で判断しているため、現状は理系の比率が高い大学が上に来る構造となっている。このTHEのランキングで、日本は2016年には41校のノミネートだったが、2022年には118校*へと増加している。*THE日本大学ランキング「THE世界大学ランキング2024発表!東京大学は10ランクアップの29位」

「マスコミをはじめ多くの人は東大の順位の変動に目が行きがちだが、もっと目を向けなければいけないのはこの事実。118校の中にはほとんどの国公立大と老舗の私立大や、医学部の設置されている大学が入っている。これらの大学に入学したのなら、世界トップ5%に入学したということなのだから、それは素晴らしいこと。入学後はいかに自分の学びたいことを見つけ、その学びを深めていくか、というマインドセットに変えていく必要がある」。

世界を見ると、オーストラリアは大学進学率90%を超え、アジアでも韓国は74%を超えているという。しかしながら日本の大学進学率は30年前から大きく変わっていない。その原因は、地方における、とりわけ女子の大学進学率問題を、きわめて長期間放置してきたからだと鈴木氏はいう。

「男女共同参画社会を実現しようと思ったときに、この問題に手を付けず、名ばかりでここまでやってきてしまった。ポテンシャルある学生に高等教育を提供できていないという状況がある。この点について問題意識をもって、都道府県レベルで対策する必要がある」。

また、日本は人口比にして、年度あたりの理学部・工学部学士号取得者数が低い傾向にあることも、世界的な競争力をもてない要因であるとした。

「理系は文系の4倍学費がかかる。これは私自身の自戒でもあるが、ここに国が投資をしてこなかったことに問題がある」。

対して台湾は、この25年間で40もの科学技術大学を国が投資して設立、韓国も教育税を導入して理系に投資をしてきた。今後、日本も国としてどれだけ国家意思としてこの点に注力するかが問われているとした。

変革の萌芽

こうしたことを受け、今、いろいろな動きが全国で出てきている。

たとえば広島県では、県立高校入試を2024年度(令和6年度)から大幅に変え「自己表現」を導入し、中学時代から探究やSTEAMといったマインドセットをもって活動をしている子が、高校入試で評価される仕組みになった。また東北大学が、すべての入学者選抜を統合して総合型選抜に移行するという方針を打ち出したことで、東北地方では今、各県の有力高校のスタンスが大きく動きつつあるという。「『全国高校生マイプロジェクトアワード』を見ていると、今、東北では新星がうなぎ上りで登場している。東北大学のメッセージが変わったことによる効果だ」。

AIが台頭してくる中、マークシートで測られるような知識・技能は今後、AIにとって代わられるだろう。そのような世の中で求められるのは、「言語化・数値化できないモノやコトを生み出せる能力。こうした能力を磨くには、探究学習や体験学習が非常に必要になってくる。マニュアルにのっとって、そこに書かれているものやことを正確に再現する、そしてそれがきちんと再現できているかをチェックするといった大量生産・大量消費型の学びは、今や限界を迎えているといって過言ではない。そこからの脱却を図るため「幸福の形を再定義し、皆で作っていく必要がある」と鈴木氏。

「これまでは、いわば入試で脅すという外発的動機づけで学びに向かわせていたが、これからは内発的動機づけから学びに向かわせ、大人になってからも学び続けられるようにする必要がある。日本の大人は、世界一勉強をしないとして知られている。そうではなく、社会に出てからこそ学ぶ大人を作っていかなければならない。中学生・高校生のうちに夢中になれるものを見つけ、好きなものを探究することが、その道筋になる。これが、OECDラーニングコンパスの定着を図ることにつながる」。

最後に、吉田松陰と福沢諭吉の言葉がスライドで紹介され、「(双方に通じる思想の)原点に立ち返り、皆さんと一緒に教育を進めてまいりたい」と述べ、講演は終了となった。

![特別支援教育のICT活用と教員研修…Teacher's[Shift]](/imgs/p/7UQJZRUXmPkVIZBOtGebBtTX_9gR2tvc3d7f/26964.jpg)