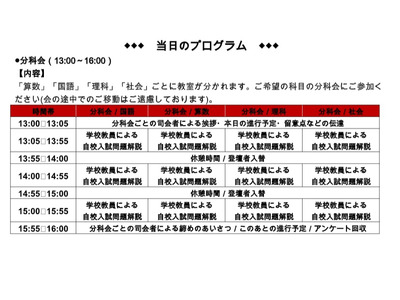

普連土学園中学校高等学校にて2026年2月22日、「第5回中学受験研究会」が開催される。参加対象は学校教員、塾講師、予備校講師、家庭教師、出版メディア関係者。参加費無料。申込期限は2月15日。Googleフォームより申し込む。

教育開発出版は2026年1月26日から30日まで、2026年新春オンライン展示会を3D会場で開催する。学習塾や学校向けの教材を自由に閲覧できるほか、新中学問題集発刊50周年を記念した特別セミナーも実施する。

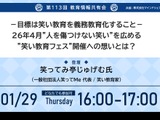

マインドシェアは2026年1月29日、第113回教育情報共有会をオンラインで開催する。テーマは「-目標は笑い教育を義務教育化すること-26年4月“人を傷つけない笑い”を広める 『笑い教育フェス』開催への想いとは?」。参加無料、事前申込制。

内田洋行は、2026年1月15日、千葉県文化会館にて、千葉県内の教育ICTの現在と未来を考えるイベント「EduNEXTちば~つながる学びの架け橋~」を開催した。

第27回へき地・小規模校教育推進フォーラムが2026年2月27日、北海道教育大学釧路校での対面とオンラインで開催される。テーマは「へき地・小規模校の探究学習活動をいかに進めていくか」。入場無料、申込みは2月20日まで。

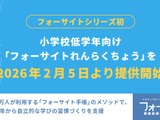

FCEは、小学2・3年生を対象とした「フォーサイトれんらくちょう」の提供を2026年2月5日より開始する。初の低学年版では、学校と家庭の情報共有で日常的に運用される「連絡帳」の枠組みに、低学年の発達段階にあわせた内容と日付記入式の設計を取り入れる。

教育AI活用協会は2026年1月、「教育AIサミット 2026 in THE CAMPUS」において、教育現場で生成AIを活用した実践事例を発表する5分間プレゼン登壇者の募集を開始した。教育現場での小さな工夫から先進的な取組みまで、実際に使ってみたからこそ語れるAI活用の実践知を共有する。

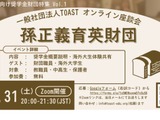

先生のための海外進学支援サポートを展開するTOASTは、オンライン座談会の第1弾を2026年1月31日に開催する。第1弾では、海外大学進学に関心のある教職員・中高生・保護者・教育関係者に向けて「孫正義育英財団」を紹介する。参加無料、事前申込制。申込みは専用フォームにて受け付ける。

Google for Educationが毎月2回水曜日に配信するオンラインセミナー「雑談から核心にせまる!ゆるAIトーク」の第8回が、2026年1月21日に配信される。テーマは「NotebookLMで創る個別最適な学び 先生のための最新ツール活用講座」。視聴無料、事前登録制。

HelloWorldは2026年1月30日、「未来の英語教育・国際理解教育について」をテーマにした教育関係者向けセミナーをオンラインで開催する。中教審外国語ワーキンググループ委員の細田眞由美氏が登壇し、学習指導要領改訂に向けた最新議論を踏まえ、英語教育の未来について語る。

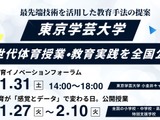

東京学芸大学鈴木直樹研究室は、文部科学省の実証事業の一環として、ICT・XR・教育データを活用した次世代体育授業に関する2つのイベントを開催する。2026年1月31日は教育イノベーションフォーラム、1月27日から2月10日まで全国の小中高校などで公開授業を行う。

文部科学省は2026年1月30日、2025年度「学校魅力化フォーラム」をオンライン開催する。対象は、小中学校の適正規模・適正配置に係る都道府県・市区町村教育委員会担当者など。3自治体の事例発表と講演を通して、人口減少時代の学校づくりについて発信する。申込締切は1月28日。

国立教育政策研究所は2026年3月14日、2025年度(令和7年度)教育改革国際シンポジウム「子供・教師のウェルビーイングを高める学校改革」を文部科学省にて開催する。参加費無料。定員は会場150名、オンライン300名。締切りは3月8日、定員になり次第締め切る。

東京都教職員研修センターは2026年1月23日、東京都の教育課題の解決に資する研究成果を広く共有するため、2025年度(令和7年度)教育課題研究発表会を開催する。会場のほか、ライブ配信あり。対象は都内公立学校教職員、教育委員会関係者、都民など。

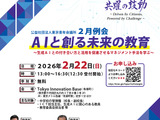

東京青年会議所は、「AIと創る未来の教育~生成AIとの付き合い方と活用を促進させるマネジメント手法を学ぶ~」を2026年2月22日にTokyo Innovation Base(有楽町)で開催する。時間は午後1時から午後4時30分まで。参加費は無料。

帝塚山学院大学と南海電気鉄道は、泉北ニュータウンおよび周辺地域の活性化を目的に、2025年12月19日に連携協定を締結した。両者は今後連携して、当該エリアをフィールドとした地域活性化事業や、帝塚山学院大学の学外拠点「泉ケ丘駅コモンズ」における共創事業を展開していく。