GIGAスクール構想以前からICT教育を導入・実践している茨城県つくば市は、日常的に利用しているTeamsのAIによる進化や、生成AIサービス「Copilot」による業務効率化などをテーマに2024年10月、教員向け「ICT活用力向上研修」を実施した。

iTeachers TVは2024年12月、東京都世田谷区のオルタナティブスクール「ヒロック初等部」校長の蓑手章吾先生による教育ICT実践プレゼンテーション「『マイプロ』とは?!」を公開した。同校で実践される探究学習の時間「マイプロジェクト(マイプロ)」について紹介する。

AIの進歩が加速する中、教育現場でも生成AI活用に向けたさまざまな試行錯誤が始まっている。佐賀県唯一のSSHである致遠館高等学校で実施された、Copilot×Surfaceを使ったPythonによるプログラミング授業のようすを紹介する。

![教員キャリアで変化した学力観とは…Teacher's[Shift] 画像](/imgs/std_m/33033.jpg)

先生の働き方改革を応援するラジオ風YouTube番組「TDXラジオ」は、Teacher’s [Shift]~新しい学びと先生の働き方改革~第201回・202回の配信を2024年12月16日と23日に公開した。宇都宮文星女子高等学校の篠原孝文先生をゲストに迎え、教員キャリア24年で変化した学力観について掘り下げる。

2024年も全国各地の学校で学園祭が開催された。神奈川県立綾瀬西高校(以下、綾瀬西高校)は、キャッシュレス決済を取り入れ、さらに進化した学園祭に挑戦した。準備から学園祭当日、振返りまでをレポートする。

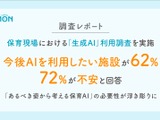

保育・教育施設向けICTサービス「CoDMON」を提供するコドモンは、同サービスを利用する全国の保育施設を対象に「生成AIの利用」に関するアンケートを実施し、その結果を発表した。調査結果によると、生成AIを利用している施設は全体の20%にとどまり、施設全体での利用はわずか3%であることがわかった。

ICTの普及が進む今、保育の現場でもICT活用が進んでいる。保育園・幼稚園・こども園向けのフォトサービス「ルクミーフォト」を導入している小学館アカデミー飯田橋ガーデン保育園 園長の平林友梨氏、主任の佐藤美紀氏に、その活用方法などを聞いた。

東京学芸大学附属小金井小学校の鈴木秀樹先生はEDIX東京2024において、「教育現場で実際に生成AIと触れ合う子供たちの反応を知ってもらい、生成AIが教育にもたらす可能性について考え、その活用に取り組んでいくきっかけとなってほしい」という考えのもと、公開授業を行った。

共働きの子育て家庭が増え、幼稚園・保育園のICT化に注目が集まっている。インターネット写真販売サービス「はいチーズ!フォト」をサービス開始当初から利用している開進幼稚園の湯目崇史園長に、導入した背景や経緯、活用状況、先生方や保護者の声、今後の展望について聞いた。

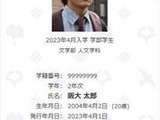

大阪大学は2025年1月29日から、スマートフォン上で表示されるデジタル学生証・教職員証の提供を開始する。国立大学法人では最大規模となる約3万300人の学生および教職員を対象に導入される。

iTeachers TVは2024年11月から12月にかけて、千葉県立市川工業高等学校の片岡伸一先生による教育ICT実践プレゼンテーション「よく見ろ。これが市川工業高校だ ~REBEL 工業高校~」を公開した。iPadの導入で急速に進展する校内のデジタル化や、工業高校=ものづくりだけでない市川工業高校の「REBEL」について紹介する。

![音楽専科教員ならではのやりがいとは…Teacher's[Shift] 画像](/imgs/std_m/32788.jpg)

先生の働き方改革を応援するラジオ風YouTube番組「TDXラジオ」は2024年12月、Teacher’s [Shift]~新しい学びと先生の働き方改革~第199回・200回の配信を公開した。東京都世田谷区立駒繋小学校の宮野由季先生をゲストに迎え、音楽専科教員の醍醐味や音楽の授業改革について掘り下げる。

東京都港区のUniversity of Creativityにて、未来の学びのカタチを考えるミートアップイベントが2024年12月13日に開催される。イベントは、経済産業省の「学びと社会の在り方改革推進事業」の一環として、Edvation Open Lab(EOL)が主催するもの。持続可能な教育の実現に向けたアイディアや取組みを共有する。

生徒にとって使いやすいPCとは、どのような条件が揃ったものなのだろうか。GIGA第2期に向けて、「Kompanio 520」を搭載したASUS Chromebook CM30 Detachable(CM3001)を生徒用に選定した荒川区の取組みについて話を聞いた。

教師が学校現場でハイスペックPCを活用すると、授業や校務はどう変わり、どんな学びが実現するのだろうか。GIGA第2期に向けて、最新のインテルCore Ultra 5プロセッサー115Uを搭載したASUS ExpertBook CX54 Chromebook Plus Enterprise(CX5403)を教員用に選定した荒川区の取組みについて話を聞いた。

NOBORDERZは、JTBとJ&J事業創造と共同で、メタバース空間「XANA」上に社会体験学習プラットフォーム「Potential Meets You Academy(PMY Academy)」のための空間を構築した。これは、全国の中学校・高校への探究学習の導入支援を目的としており、2025年4月の本格開校を目指している。