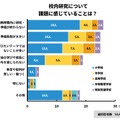

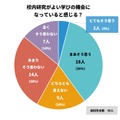

小中高等学校に勤務する教職員を対象に、校内研究が教職員にとってよい学びの機会となり、児童生徒や日々の仕事に還元されているか聞いたところ、肯定的意見が40%、否定的意見が42%と、ほぼ拮抗する結果となった。

全国の小中高等学校で行われる「校内研究」は、教職員が共同で取り組む学びの場として位置づけられている。しかし、その意義が語られる一方で、ポジティブな学びの場になっていないとの声もある。School Voice Projectが2022年に行ったアンケート調査では、「校内研究はよい学びの機会になっているか」という質問に対し、肯定的な意見と否定的な意見がほぼ同数という結果が出た。2024年度に実施された校内研究について、教職員の実感や意見を改めて聞いた。

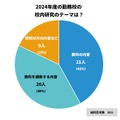

2025年2月28日から3月31日にかけて、全国の小中高等学校に勤務する教職員を対象にインターネット調査が行われ、50件の回答が集まった。調査では、校内研究のテーマや教科、良かった点、課題について尋ねた。

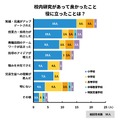

校内研究が良かった点として、全体の44%が「知識・見識がアップデートされた」と回答し、前回(2022年)調査と同様に最多となった。ついで「授業力・指導力が向上した」が前回の16%から今回は34%に増加した。一方、「悩みを共有できた」は31%から18%に減少した。

課題については、約半数が「勤務時間内に研究・準備が終わらない」「準備負担が大きい」「学びたいテーマではないことが多い」と回答。前回調査と同様に、負担感に関する課題を選ぶ教職員が多かった。校種別に見ると、小学校では「勤務時間内に研究・準備が終わらない」、中学校では「児童生徒の良い学びや成長に寄与しているように感じられない」、高等学校では「学びたいテーマではないことが多い」と、校種によって課題に感じる部分が異なることがわかった。

校内研究が教職員にとってよい学びの機会となり、児童生徒や日々の仕事に還元されているかという問いに対しては、「とてもそう思う」もしくは「まあそう思う」を選択した方が40%、「あまりそう思わない」もしくは「まったくそう思わない」を選択した方が42%と、前回と同様にほぼ拮抗する結果となった。しかし、「まったくそう思わない」のみに絞ると、選択した方は全体の4%から14%へ増加。形骸化した研究・研修の在り方や、教員自身の主体性の欠如について疑問を呈する声が多く寄せられた。

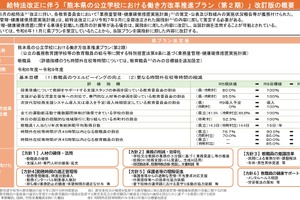

このような状況にあって、校内研究・研修の在り方が徐々に見直されつつある。教職員支援機構は、『令和の日本型学校教育』を担う新たな教師の学びの姿の実現に向けて、学び合いのコミュニティの醸成や探究型研修の開発を進める戦略を明らかにした。また、芦屋市などでは、研究指定校・研究発表会といった従来の枠組みを廃止し、完全に自主参加制の柔軟な研究に切り換える自治体も生まれている。

子供の学びを支える教員側にこそ、より一層の主体的な参加の姿勢や、対話的・協創的なプロセスが求められているようだ。