先週(2025年3月4日~3月7日)公開された記事には、高校無償化合意・教育格差是正へ、教職員団体の加入率26.8%・49年連続で低下、数学的リテラシーを育む授業事例集などのニュースがあった。また、3月10日以降に開催されるイベントを9件紹介する。

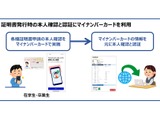

近畿大学とNTT西日本は2025年7月1日より、証明書発行時の本人確認と認証にマイナンバーカードを活用することを発表した。卒業生に対するサービスの向上と、大学側の業務効率化を目指す。

ニフティは「情報モラル教育 オンライン授業」の2025年度実施校募集を開始した。子供たちの安心・安全なインターネット利用を支援するための出前授業で、全国の小学校(3年生~6年生)が対象。実施期間は2025年5月~2026年3月。応募締切2026年1月31日。

2025年3月4日、LoiLoは思考プロセスを可視化し考えを深める「シンキングツール(思考ツール)」の活用法を学べるページを無料で公開した。関西大学の黒上晴夫教授が監修し、思考力を育てるための効果的な使い方を詳しく紹介している。

![教員10年目、働き方を変えた理由とは…Teacher's[Shift] 画像](/imgs/std_m/34139.jpg)

先生の働き方改革を応援するラジオ風YouTube番組「TDXラジオ」は2025年2月と3月、Teacher’s[Shift]~新しい学びと先生の働き方改革~第209回・210回を公開した。つくば市立春日学園義務教育学校の藤原晴佳先生をゲストに迎え、初任のころと働き方が変わってきた理由に迫る。

先週(2025年2月25日~2月28日)公開された記事には、小学校給食無償化・2026年度以降制度化目指す、中高生の手帳活用効果91%が忘れ物減少、出生数9年連続減・24年は過去最少72万人などのニュースがあった。また、3月4日以降に開催されるイベントを8件紹介する。

iTeachers TVは2025年2月19日と26日、東京都市大学等々力中学校・高等学校の鹿又裕毅先生による教育ICT実践プレゼンテーション「『反転授業』の実践と授業の変化」を公開した。中学歴史・高校日本史探究における授業動画の作成と効果について紹介する。

先週(2025年2月17日~2月21日)公開された記事には、全国学力テストの都道府県別結果公表の意義、デジタル教科書導入・教育現場の選択肢拡大、大学入試「女子枠」導入に賛否などのニュースがあった。また、2月27日以降に開催されるイベントを6件紹介する。

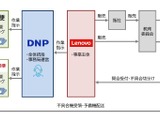

大日本印刷(DNP)は、レノボ・ジャパンと協業し、2024年度から文部科学省が推進するGIGAスクール構想第二期に対応した情報端末の予備機を保管・運用管理する体制を構築した。

足立学園中学校・高等学校の情報科主任でMicrosoft認定教育イノベーター(Microsoft Innovative Educator Expert)の杉山直輝先生に、AI活用に最適な端末「Copilot+ PC(Surface Pro)」と、話題の生成AI「Microsoft 365 Copilot」をどのように活用しているかを聞いた。

LoiLoは授業で活用できる素材を集めたWebサイト「ロイロ素材ライブラリ」の公開にともない、オンラインイベントを2025年3月6日に開催する。イベントでは、素材の取込み方や授業での活用アイデアが紹介される予定で、参加費は無料となっている。

ミカサ商事が運営する教職員向け活用コミュニティ「G-Apps.jp Community」は、2025年2月22日に無料オンラインセミナーを開催する。船橋市立飯山満中学校の内藤亮生教諭が「生成AIの力で広がる学びの場 ~ 公立中学校の挑戦と未来像 ~」をテーマに講演を行う。参加費は無料で、教育関係者であれば誰でも参加可能だ。

先週(2025年2月10日~2月14日)公開された記事には、教職員の6割以上が学校の通信環境に不満、大学授業料無償化法案を閣議決定、裸眼視力1.0未満の割合増加などのニュースがあった。また、2月13日以降に開催されるイベントを14件紹介する。

リシードでは、全国の教育機関が無料で使用できる「学校インターネット回線速度計測」サービスを提供している。この記事では、2025年1月1日から1月31日までの計測ログより、ダウンロード速度上位を紹介する。

先週(2025年2月3日~2月7日)公開された記事には、GIGA端末処分の安全性向上へ、東京都「働き方改革」小中150校の業務を外部委託、品川区・中学校の制服を完全無償化などのニュースがあった。また、2月17日以降に開催されるイベントを10件紹介する。

生成AIが急速に普及し始め、教育現場でもあらゆる場面での活用方法が模索されている。校務や授業で活用することで教員の負担軽減や、学習活動のさらなる充実が期待される一方で、プライバシーやデータ保護、著作権、情報の正確性などの問題も懸念されている。