文部科学省は2025年11月18日、財務省の財政制度等審議会(財政審)が示した高等教育に関する提言に対し、見解を公表した。国立大学の運営費交付金の削減や私学助成のメリハリ強化を求める財務省の指摘に反論し、大学の教育研究活動を支える基盤的経費の重要性と、その実質的な減少がもたらす深刻な影響について訴えている。

発端となったのは、2025年11月11日に財務省の財政制度等審議会・財政制度分科会が示した資料だ。資料では、国立大学の運営費交付金について競争的資金への更なるシフトを促すべきと指摘。また、私立大学については認証評価制度を見直し、その結果に基づいて私学助成のメリハリを強化すべきなどと提言していた。

これに対し文部科学省は、大学への支援は、教育研究の基盤を確保する運営費交付金などの「基盤的経費」と、活動の革新や高度化を図る「競争的資金」のベストミックスによる「デュアルサポートシステム」で行うことが基本であると主張。すでに10年以上前から基盤的経費の一方的な削減によりシステムに歪みが生じ、安定的な教育研究活動が阻害されているとの批判があると指摘した。

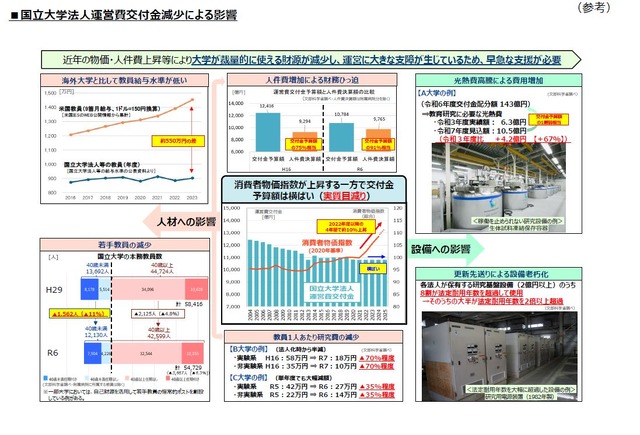

特に国立大学法人への運営費交付金については、財務省の財政制度等審議会(財政審)が「法人化以降、実質的には460億円の減にとどまる」としているのに対し、文部科学省は異なる見方を示した。法定福利費の増加(約680億円)や消費税改定の影響(約340億円)などによる運営経費の増加分、約1,450億円を目減り分として加味すると、実質的には約1,900億円の減額に相当すると反論。今後、物価高騰や人件費の上昇により、実質的な目減りはさらに加速するため、運営費交付金の増額が必要だとしている。

運営費交付金の減少は、すでに大学の現場に大きな影響を及ぼしているという。文部科学省が示した資料によると、若手教員(40歳未満)の数は2017年から2024年にかけて約11%減少し、教員1人あたりの研究費が法人化時から70%程度減少した大学の例もある。また、各法人が保有する研究基盤設備(2億円以上)のうち8割が法定耐用年数を超過して使用されている実態も明らかになった。

財政審が求める「競争的資金への更なるシフト」についても、文部科学省は慎重な姿勢を示している。競争的資金は使途が限られ、中長期的な見通しを立てにくいなどの課題があり、運営費交付金の代替にはならないと説明。むしろ、競争的資金へのシフトは申請書類作成などの負担を増やし、研究時間の減少といった弊害を生んでいると指摘した。将来のイノベーション創出のためには、多種多様な研究をシーズ段階から幅広く支援できる基盤的経費の充実こそが必要だとしている。

私立大学の助成と評価に関しても、両者の見解は異なる。財政審は、半数以上の私立大学が定員割れを起こしている状況を問題視し、認証評価制度を見直したうえで、私学助成のメリハリを強化すべきだと主張した。

これに対し文部科学省は、私学助成では収容定員充足率に応じた減額・不交付措置をすでに講じており、充足率が50%以下の場合は不交付としていると説明。財政審が指摘する「定員割れ」大学の多くは小規模であり、教員1人あたりの学生数が少なく、教育体制が充実している傾向にあると指摘した。学生1人あたりの補助額が大きくなるのは、こうした教育条件に応じた配分を行っているためであり、「学生に選ばれていない」と断定することはできないと反論している。

文部科学省は、急速な少子化を踏まえ、高等教育全体の適正な規模の見直しは必要としつつも、わが国の高等教育機関が世界的な研究拠点から地域社会を支える職業人養成まで、多様な機能を果たしていることに留意すべきだと強調。大学の多様性を無視した一律の評価ではなく、各大学が掲げる学修成果の目標に即した「教育の質」を評価していくことが必要だとの考えを示した。