文部科学省は、外国人の子供の就学状況を把握し、すべての外国人の子供に教育機会が確保されるよう取り組んでいく必要があることから、2019年度(令和元年度)より全国的な「外国人の子供の就学状況等調査」を実施。2024年8月8日に、2023年5月1日現在の小学生相当・中学生相当の子供の調査結果を公表した。

外国人の子供は150,695人で前年比10.1%増

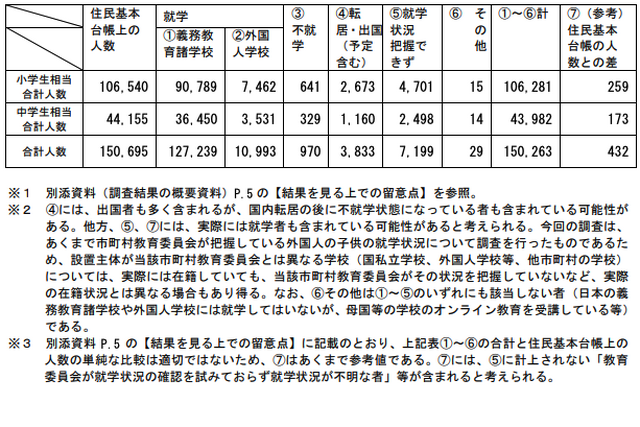

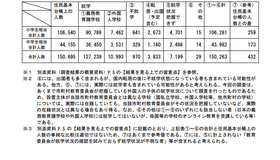

2023年度の住民基本台帳上の人数は、小学生相当が106,540人、中学生相当が44,155人の計150,695人で、調査開始した2019年度より26,865人増、前年の2022年度からは13,772人(10.1%)増と増加を続けている。

2023年度では全体の84.7%が義務教育諸学校、7.3%が外国人学校に就学。8,601人に不就学の可能性があると考えられる。不就学の子供は、前年より418人5.1%増加したという。

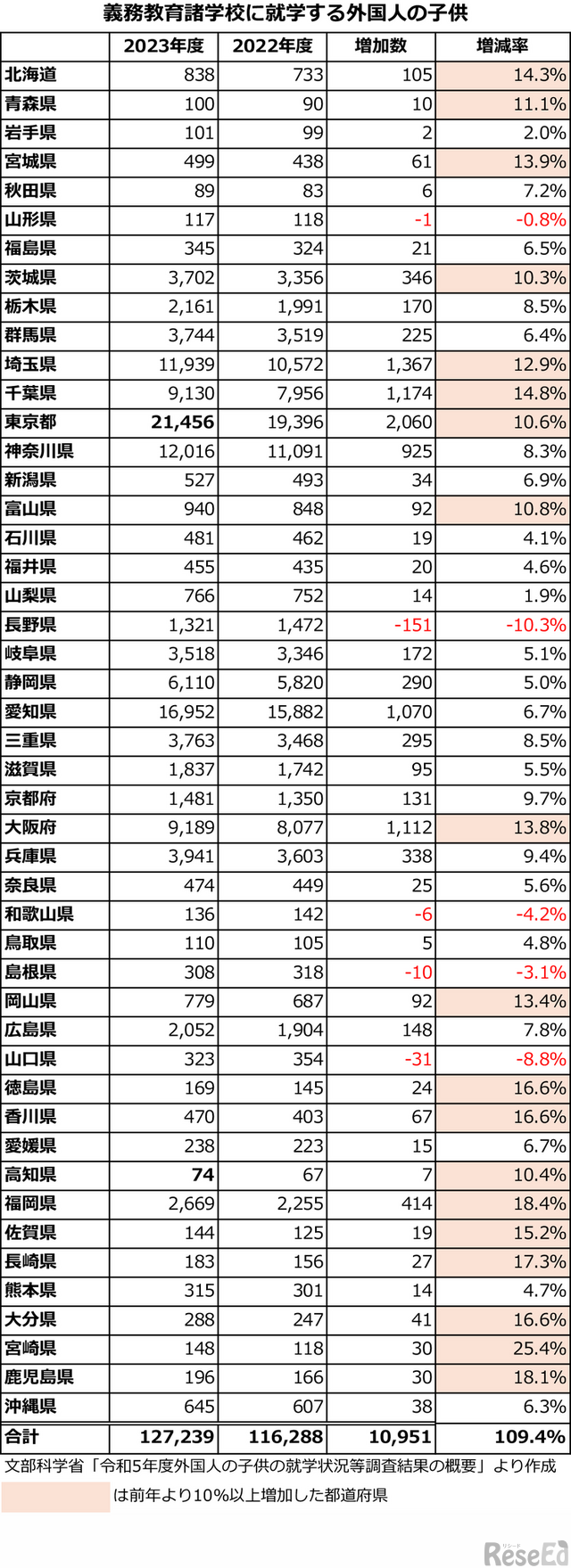

42の都道府県で前年より増加

義務教育諸学校に就学する外国人の子供の数を都道府県別に見ると、もっとも多いのが東京都の21,456人で、愛知県16,952人、神奈川県12,016人がこれに続く。外国人の子供の数は42の都道府県で前年より増加しており、19の都道府県で、10%以上増加している。

なお、前年より減少しているのは長野県、山口県、和歌山県、島根県、山形県で、長野県は10%減となっている。

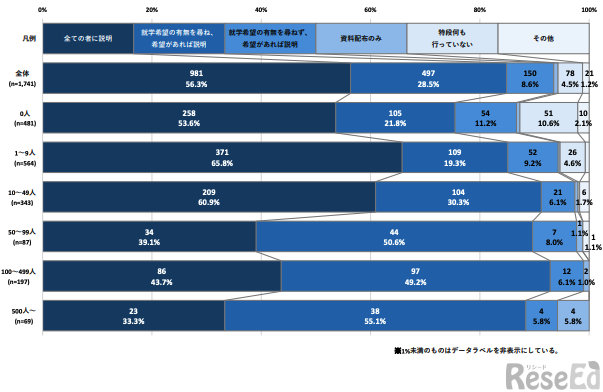

56.3%が全員に説明、対応言語10か国語以上も

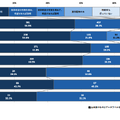

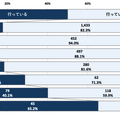

地方公共団体の住民登録手続きの際の就学に関する説明の実施状況については、「就学希望の有無に関わらず、すべての者に就学に関する説明を行っている」は56.3%、「就学希望の有無を尋ね、希望がある場合には、就学に関する説明を行っている」28.5%などで、「特段何も行っていない」は4.5%。

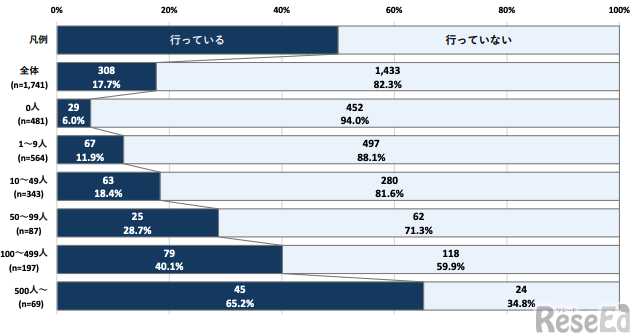

就学ガイドブック等、就学の案内に関する資料の備付け・配布の状況については、17.7%の地方公共団体が「行っている」。外国人の子供が多い自治体ほど実施率が高く、500人を超える地方公共団体では65.2%が「行っている」。

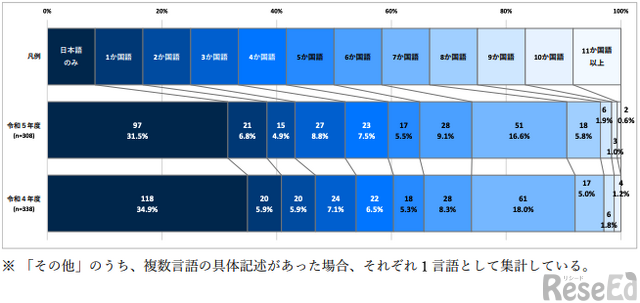

資料の記載言語については、日本語のみが31.5%で日本語ではあるが、やさしい日本語、ルビ振りなど、外国人が読みやすいように何らかの配慮を行っている地方公共団体もある。また、5つの地方公共団体では10か国語以上に対応しているという。

外国人児童生徒等の受入れに関する取組みとしては、外国人子女支援員を学校に派遣するといった「支援員の活用」、「入学体験・プレスクールの設置」、大学などと協力する「言語サポート」、「支援側の研修」などがあり、「ICT機器を活用し、外国人児童生徒の効果的な学びを図る」といった取組みもある。

調査結果を踏まえ文部科学省では、「外国人の子供の就学促進及び就学状況の把握等に関する指針」に基づく取組みがさらに進むよう周知していく。文部科学省の補助事業である「外国人の子供の就学促進事業」の活用等により、引き続き地方公共団体が行う就学状況把握おもび就学促進のためのさらなる取組の推進を図る。また、前回調査と同様、今回の調査においても各地方公共団体における取組事例を公表する予定で、教育委員会のみならず住民基本台帳部局等の関連部局含め地方公共団体に広く周知を行うとしている。